- 1 . 04 - stasera I referendum in TV

- 28 . 3 - 3 . 4 - Programma del Cinema europa

- 2 . 04 - ore 20,30 - Museo Malmerendi - Alberi in città , conoscerli e prendersene cura

- 3 . 04 - ore 18 - Faventia Sales - Presentazione della ricerca- progetto MEGLIO RIUSARE CHE BUTTARE

- 4 . 04 - ore 17,30 - Lectio magistralis del Prof. Giorgio Parisi: "Energie rinnovabili per l'autonomia energetica dell'Italia, Il nucleare che c'entra?

- 4 . 04 - ore 21 - Rimini - Incontro con Luisa Morgantini - Presidente AssoPalestina

- 5 . 04 - ore 17,30 Bottega Bertaccini - Ferdinando Pelliciardi presenta il libro "Pavlon matt"

- 5 . 04 - Roma - manifestazione Movimento 5 stelle: No al riarmo dell'Unione Europea

- 8 . 04 - ore 20,30 Cinema Europa proiezione di Cortometraggi "100x100 Gaza non finirò di amarti mai"

- 11 . 04 - 18,30 - 20,30 - Assemblea/aperitivo del Circolo Legambiente Lamone

- 12 . 04 - Il 12 aprile a Ravenna «per il clima, fuori dal fossile» - di Luca Martinelli

- 12 . 04 - ore 17 - Faenza Museo del Risorgimento - Corbari - Curbéra l'umo, il partigiano, il mitora

- 3 - 5 -8 - 11- 12 - 14 . 04 - Ravenna - un mese di iniziative per USCIRE DALLA CAMERA A GAS

- Febbraio - Maggio - FormAzione in Circolo 2025: il nuovo calendario di appuntamenti dedicato a soci e socie Legambiente

- 7.02 / 21.03 / 11.04 / 23.05 - a Brisighella 4 serate: "Diritti umani e civili"

- 8 - 9 . 6 - SI VOTA a 5 referendum !

- Febbraio - luglio - Programma 2025 Circolo Arci Santa Lucia

- Dettagli

- Scritto da Simona Ciaramitaro su Collettiva

Il Sipri certifica l'incremento esponenziale degli investimenti bellici nel mondo: siamo arrivati a 2.240 miliardi di dollari. L'analisi di Francesco Vignarca

Il 2022 è un anno da record per la spesa in armi dei governi di tutto il mondo: 2.240 miliardi di dollari, pari a un aumento del 3,7% in termini reali rispetto all’anno precedente. Sono i numeri che emergono dal rapporto del Sipri, lo Stockholm International Peace Research Institute. A renderli noti la Rete italiana pace e disarmo, il cui coordinatore, Francesco Vignarca, ci spiega che si stanno rafforzando numerose tendenze, a livello globale come anche nello specifico dei singoli Stati.

“A livello globale l'accelerazione dell’aumento della spesa in armamenti è stata evidente con la guerra in Ucraina, ma la crescita negli ultimi anni è stata continua, tanto che dal 2000 siamo giunti a un 35% in più rispetto alla fine della guerra fredda – dice Vignar

Leggi tutto: Report armi 2022: il record della spesa mondiale - di Simona Ciaramitaro

- Dettagli

- Scritto da Roberta Lisi su Collettiva

Il governo aveva annunciato tavoli settimanali, ma non sono mai stati convocati. Re David, Cgil: “Si parla tanto e basta. Nel Def nessuna risorsa”

Sembrava che la sicurezza di lavoratori e lavoratrici dovesse essere uno dei filoni d'impegno dell’esecutivo Meloni. E invece dopo gli annunci non c'è stato niente. Anzi, invece di aumentare gli organici dell’Ispettorato nazionale si è siglato un accordo con i consulenti del lavoro, invece di aumentare i controlli nei cantieri del Pnrr si è liberalizzato il sub appalto e allargato a dismisura l’affidamento diretto senza gara. In verità, secondo Francesca Re David, segretaria confederale della Cgil, si sta andando nella direzione opposta. “Occorre ridare valore al lavoro”.

Il 28 aprile è la Giornata mondiale su salute e sicurezza. Si celebra in tutto il mondo ma sul sito del Ministero del lavoro, su quello della Presidenza del Consiglio, non v'è traccia del tema.

Diciamo che sui temi di salute e sicurezza si fa sempre un gran parlare e poco altro. Anche questo Governo a parole afferma che non è accettabile un numero così elevato di incidenti, che esiste un problema di cultura della sicurezza, e afferma che serve diffonderla sin dalle scuole. Ma nulla è stato fatto. A gennaio è stato convocato un tavolo sulla sicurezza che però si è riunito solo quella volta. Un tavolo molto affollato, una montagna di associazioni, di sindacati indipendentemente dalla rappresentanza reale, dopodiché non è accaduto più nulla. C'è sicuramente una sottovalutazione del fenomeno e una grande insufficienza nelle risposte che si prova a mettere in campo, al di là delle parole e dell'indignazione. Eppure, anche nei primi mesi di quest’anno, continuano a ripetersi incidenti mortali sul lavoro, sempre con lo stesso ritmo altissimo. In realtà non c'è un investimento vero. Basti pensare e quel che è successo in questi anni, ad esempio i tagli nella pubblica amministrazione che hanno colpito in modo molto grave salute e sicurezza. L'hanno colpita nella sanità, sono stati depotenziati i servizi di prevenzione delle Asl che hanno, sarebbe più corretto dire avrebbero, il compito di ispezionare in maniera preventiva i luoghi di lavoro, per garantire le condizioni di salubrità oltre che di sicurezza, e che adesso sono ridotti ai minimi termini. L'ha colpita la riforma del Titolo V della Costituzione, che regionalizzando la sanità ha frammentato e reso diseguale territorialmente tutto ciò che riguarda la prevenzione. I tagli al perimento pubblico si sono tradotti anche in mancati investimenti sugli ispettori del lavoro e sui controlli. E potremmo continuare. Per non parlare, poi della frammentazione e precarizzazione del lavoro e della catena degli appalti e sub appalti.

Proprio nei giorni scorsi sono state arrestate 7 persone in provincia di Latina per aver occultato un incidente. Il mancato intervento dei sanitari ha portato alla morte del lavoratore che era stato colpito da una scossa elettrica ad alta tensione. Sembra che la vita valga davvero poco rispetto alla preoccupazione della sospensione dell’attività o alla perdita di profitto. E quanto incide il fatto che non ci siano ispettori su vicende di questa natura?

Che non ci siano ispezioni adeguate incide moltissimo. Proprio per questo l’accordo recentemente siglato al Ministero del lavoro tra Ispettorato del lavoro e consulenti del lavoro prevede che gli stessi consulenti possano asseverare la giustezza delle norme su salute e sicurezza applicate in un'azienda. E così, in quella azienda, non si fanno controlli o si faranno solo sempre preavvertiti. Non va bene. Naturalmente ci sono consulenti del lavoro molto bravi e altri meno bravi, quelli più corretti e quelli meno corretti, come in tutte le professioni, ma rimane comunque il fatto che sono pagati dagli imprenditori. Come dire, si toglie la terzietà al ruolo delle ispezioni. Non è certo questa la strada per aumentare la sicurezza. Inoltre, proprio pensando a ciò che è accaduto recentemente a Latina occorre considerare un’altra questione. Quando parliamo di incidenti sul lavoro ci riferiamo solo a quelli che conosciamo come tali, cioè quelli denunciati all'Inail. Tutto il lavoro sommerso non permette di conoscere una quantità di infortuni anche gravi. E quando c’è lavoro grigio o nero è ancor più facile che avvengano incidenti, soprattutto in agricoltura e in edilizia, che guarda caso sono anche i settori con il tasso di incidentalità più alto e anche con la quota di lavoro sommerso più elevata. Stiamo parlando di salute e sicurezza ma anche di sfruttamento, di caporalato. Stiamo parlando di svalorizzazione del lavoro, che rischia di aumentare invece che ridursi.

Il Governo ha appena varato la riforma del Codice degli appalti, con semplificazione, liberalizzazione e reintroduzione dei subappalti a cascata.

I dati ci dicono che la maggior parte degli incidenti avviene nelle imprese molto piccole e nella catena degli appalti. Quindi c'è poco da discutere, i controlli sono pochi e non vanno a fondo, al massimo arrivano alle aziende che hanno vinto gli appalti, mai nei subappalti dei subappalti. Non solo, occorre considerare che con allargamento dell'affidamento diretto senza passare per gara, aumenta il rischio di corruzione, di clientelismo, di illegalità. E sappiamo che questo è uno degli elementi che fa aumentare i costi degli appalti pubblici. Insomma la riforma, spacciata per semplificazione, in realtà elimina norme che in questi anni garantivano l'applicazione del contratto nazionale, la congruità tra il costo dell'appalto e il costo del lavoro, le clausole sociali e quindi salute e sicurezza. La semplificazione si fa snellendo le pratiche burocratiche inutili, magari attraverso le tecnologie e la digitalizzazione, non attraverso un allentamento di vincoli, non rendendo meno controllabile la catena e abbassando di fatto il costo del lavoro.

Lo ricordavi, uno dei pochi incontri che c'è stato tra Governo e parti sociali è stato proprio sul tema. Dopo cos'è successo? Una delle questioni di fondo alla base della mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil è proprio la richiesta di un confronto costante.

Appunto, chiediamo un confronto che però non c’è. A gennaio c’è stato un incontro, in quell’occasione la ministra Calderone aveva annunciato tavoli con cadenza quindicinale, a partire da quelli su agricoltura ed edilizia, di questi tavoli non c'è traccia. Ce n'è stato uno sull’alternanza scuola-lavoro collegata ai temi della sicurezza al ministero dell'Istruzione, di nuovo con una miriade di soggetti, che non ha prodotto nulla se non quell'incontro. Non escludo che il Governo nel provvedimento che si appresta a varare il 1 maggio con grande spirito propagandistico, introduca anche elementi che riguardano il tema salute e sicurezza, ma non ne conosciamo il contenuto e sicuramente non è stato discusso con noi. In ogni caso difficilmente potranno esserci interventi che abbiano bisogno di risorse, come sarebbe opportuno, perché nel Def non ce n'è traccia.

Da tutto quello che stai dicendo le ragioni per fare le assemblee, scendere in piazza si moltiplicano.

Assolutamente sì. Per noi questo è un tema centrale, ricordo che abbiamo fatto una manifestazione nazionale unitaria per chiedere attenzione sulla sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, così come massimo è l’impegno delle Rls e delle Rsu nelle aziende. E sono gli stessi dipendenti delle Asl e dell’Inl a svolgere con grande dedizione, fatica e attenzione i propri compiti, benché in condizioni difficili e di sotto organico. Ma occorre rimette al centro dell’azione politica il valore del lavoro nei suoi diversi aspetti, tutti concorrono a costruire sicurezza e garantire salute

- Dettagli

- Scritto da Per il clima fuori dal fossile

Come già annunciato, sabato 6 maggio, dalle ore 14, si terrà a Ravenna la manifestazione nazionale contro i rigassificatori, “per la giustizia climatica, per fuoriuscire dalla schiavitù delle fonti fossili, per un modello basato sulle energie rinnovabili”.

L’evento è stato presentato oggi 26 aprile in conferenza stampa da Per il Clima-Fuori dal Fossile, Rete Emergenza Climatica e Ambientale dell’Emilia Romagna e Rete No Rigassificatori No Gnl che hanno convocano la manifestazione del 6 maggio a Ravenna per chiamare a raccolta tutte le realtà che si stanno battendo “per contrastare le scelte predatorie verso le risorse della terra, i beni comuni e la salute delle persone e dei territori, che questo Governo (per altro in continuità con quelli precedenti e con la complicità di gran parte dei poteri locali) sta compiendo, con lo scopo di fare del Paese lo snodo principale del modello estrattivista.”

La manifestazione di Ravenna è in continuità con quella che si è tenuta a Piombino lo scorso 11 marzo e con le altre che nel passato più o meno recente. “Disegnare un futuro diverso non solo è possibile, ma è indispensabile se si vuole cercare di contrastare la catastrofe climatica e le sue conseguenze, come da anni ci dicono ripetutamente gli scienziati e una miriade di eventi che stanno sotto gli occhi di tutti” dicono gli organizzatori.

Alla manifestazione di Ravenna stanno arrivando molte adesioni locali e sovra-locali. Per quando riguarda il mondo delle Associazioni, hanno fino ad ora aderito Legambiente e Greenpeace nazionali, Italia Nostra di Ravenna, l’Associazione Naturista ravennate, l’Associazione Esposti Amianto, la Rete Nazionale Lavoro Sicuro, il Circolo Chico Mendes e il Centro Francesco Lorusso di Bologna, Faenza Eco-Logica, l’Associazione Salviamo le Api-Salviamo noi, Fridays for Future di Ravenna. Dal mondo politico c’è il sostegno di Unione Popolare, Rifondazione Comunista, Europa Verde-Verdi Emilia Romagna, Potere al Popolo, Sinistra Italiana, Ravenna in Comune, Lista Civica Ambiente e Territorio. Sul fronte sindacale l’iniziativa riceve l’appoggio dei Cobas, dell’ USB, dell’area Le Radici del Sindacato della CGIL, nonché del Collettivo delle Lavoratrici e dei Lavoratori della GKN di Firenze.

Hanno aderito anche le realtà femministe, rappresentate da Casa delle Donne, Femminile Maschile Plurale, Donne in Nero e Unione Donne Italiane, “a testimonianza di come la vertenza ecologista e quella femminista si intreccino e si individuino reciprocamente come alleate naturali nell’ impegno per costruire un futuro di rapporti liberi dalla visione patriarcale e predatoria.”

Nella stessa giornata, in varie parti d’Italia “ci saranno diversi altri eventi di mobilitazione sociale, sia sui temi ambientali, sia su quelli della giustizia sociale e della difesa della sanità pubblica, della pace e della parità di genere. La manifestazione di Ravenna non si pone certo in competizione con tali eventi e sottolinea anzi come sia auspicabile la costruzione di sempre più larghe convergenze delle lotte sociali in tutto il Paese e in tutto il Mondo.”

La manifestazione del 6 maggio a Ravenna, partirà alle ore 14 in Piazzale Farini: il corteo percorrerà le vie cittadine e si concluderà in Piazza del Popolo.

- Dettagli

- Scritto da Circolo legambiente Lamone Faenza

- Dettagli

- Scritto da Redazione Italia Libera

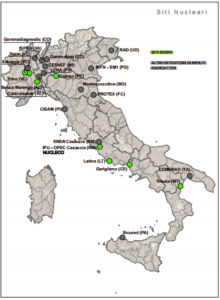

La scelta del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi è in alto male. Oltre il 90% delle scorie più pericolose sono confinate nel Vercellese, a Saluggia, e i rifiuti a bassa e media attività sono in crescita. Prevista, in uno stesso sito da individuare, la coesistenza tra le scorie che decadranno in trecento anni con il deposito “provvisorio” (dai 50 ai cento anni) di quelle ad alta attività. Nel convegno organizzato dalla Commissione scientifica per il decommissioning, il presidente dell’Ispettorato della Sicurezza Nucleare (Isin) ha riconfermato la scelta della Vas (Valutazione ambientale strategica) del sito, attraverso la partecipazione delle comunità territoriali delle aree idonee (Cnai). Chiesta dagli organizzatori la “reversibilità” del sito in caso di inadempienze come avviene in Francia. La Sogin, presente al convegno, non ha preso la parola per “disposizioni dall’alto”. Le associazioni ambientaliste hanno chiesto trasparenza delle scelte governative per superare un’inaccettabile reticenza

(Red) — A CHE PUNTO è la Vas, la Valutazione Ambientale Strategica, per il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi? Su questo tema la “Commissione scientifica sul Decommissioning” ha convocato, in un Convegno nazionale tenuto a Roma il 21 aprile scorso, addetti ai lavori e stakeholder, in particolare comitati cittadini e associazioni ambientaliste. Gli unici soggetti, questi ultimi, che seguono con attenzione e interventi puntuali il programma di smantellamento degli impianti nucleari – il Decommissioning, appunto – che va avanti da più di vent’anni con ritardi inaccettabili per un Paese civile. Estemporanee le sortite politiche sull’importanza delle azioni da intraprendere per tutelare salute e sicurezza dei cittadini dal rischio radioattivo, amplificato dalla possibilità che il Deposito possa essere un obiettivo militare in caso di guerra. Un’importanza che viene rappresentata, quando ce se ne ricorda, come un’emergenza da affrontare prioritariamente, ma solo, purtroppo, a parole.

Questo percorso è stato ricordato, in modo sobrio ma puntuale, da Paolo Bartolomei nella relazione introduttiva svolta a nome della Commissione. Forte la sottolineatura sul fatto che l’inventario dei rifiuti di bassa e media attività è destinato a crescere in maniera molto significativa – centinaia di migliaia di metri cubi – a causa dell’inclusione nell’inventario di rifiuti provenienti dall’industria estrattiva e petrolchimica, dalle discariche di rottami metallici, tecnicamente noti come Norm e Tenorm, e dalle discariche illegali. Quantità inevitabilmente crescenti.

Nel corso dei lavori l’attesa per l’intervento del presidente dell’Isin si era intanto fatta incerta. Come altri partecipanti al convegno, era rimasto bloccato dall’incidente ferroviario del giorno precedente, che aveva spezzato in due l’Italia. E qualche bello spirito ha osservato: “Questo nucleare porta sfiga anche da morto”, rilevando anche il mancato saluto, per una febbre influenzale, di Enzo Naso, il direttore del Cirps, il Centro Interuniversitario che ha ospitato il convegno in alcune belle sale di Palazzo Brancaccio. Con un treno preso sul far dell’alba, il presidente dell’Isin Maurizio Pernice è finalmente arrivato da Milano e ha autorevolmente confermato l’attenzione scrupolosa dell’Ispettorato sull’operato della Sogin e su tutti i passaggi previsti per la Vas. Un percorso che esce finalmente dalle nebbie delle ipotesi e viene riaffermata come procedura irrinunciabile.

E di attenzione sulla Sogin ce ne vorrà, ha sottolineato Massimo Scalia, presidente della Commissione scientifica, perché, pur presente al convegno con quattro suoi esponenti, nessuno di loro ha potuto prendere la parola in osservanza di disposizioni impartite “dall’alto”: «Un brutto passo indietro, per una Società che ha il compito di rapportarsi direttamente e apertamente con le popolazioni interessate e con le loro rappresentanze politiche e istituzionali».

E di attenzione sulla Sogin ce ne vorrà, ha sottolineato Massimo Scalia, presidente della Commissione scientifica, perché, pur presente al convegno con quattro suoi esponenti, nessuno di loro ha potuto prendere la parola in osservanza di disposizioni impartite “dall’alto”: «Un brutto passo indietro, per una Società che ha il compito di rapportarsi direttamente e apertamente con le popolazioni interessate e con le loro rappresentanze politiche e istituzionali».

Significativa la presenza parlamentare, con Angelo Bonelli (Europa Verde) che ha rimarcato con forza l’inattendibilità della proposta del governo di rilancio del nucleare, quando a oltre trent’anni dalla chiusura ufficiale del nucleare – la delibera Cipe è del 1990 – ancora si brancola con clamorosi ritardi nel sistemare le scorie prodotte dalla modestissima esperienza italiana. Christian Di Sanzo (Pd, fisico eletto nella Circoscrizione estera) ha lasciato aperta una porta sulla ricerca nucleare, in particolare la fusione, condividendo però l’inattualità di un piano nucleare, fondato sui fallimenti della terza generazione “avanzata”, e la necessità di sistemare finalmente le scorie con una Vas ampiamente partecipata.

Era stato sottolineato, in precedenza, che nello stesso sito è prevista la coesistenza del deposito definitivo dei rifiuti radioattivi di bassa e media intensità – la cui radioattività sarà decaduta al livello di quella naturale in circa trecento anni – e il deposito “provvisorio” per quelli di alta attività, dove provvisorio significa molte decadi, dai 50 ai cento anni. Il presidente Scalia ha esortato, al riguardo, un’iniziativa legislativa del Parlamento per la “reversibilità del sito”, come in Francia, lo Stato per eccellenza nucleare, dove la legge garantisce ai cittadini il diritto di revocare, fino a cent’anni dopo, la scelta del sito se si evidenzia che essa non rispetta le condizioni che avevano portato alla sua approvazione.

Dismesso, ma solo momentaneamente, il suo cappello di direttore di Italia Libera, Igor Staglianò ha condotto la sessione con gli stakeholder, ricordando che il “sito comunitario”, tanto sperato dai politici per togliersi di torno la patata bollente delle scorie radioattive ha la stessa realtà di personaggi come Superman, puramente immaginari. In ogni caso, uno dei motivi della procedura d’infrazione comminata dalla Ue all’Italia è proprio il fatto che non è stato indicato puntualmente, come richiesto, quello che sarà il destino dei rifiuti di alta attività, inclusa la mancanza di ogni eventuale accordo comunitario o bilaterale, sia pure di massima, per un loro confinamento in altro Paese.

Gian Piero Godio (Comitato di vigilanza, Pro Natura e Legambiente Vercelli) ha ripercorso la vicenda della cementazione dei rifiuti liquidi radioattivi di Saluggia – i serbatoi che contengono oltre il 90% dell’alta attività presente in Italia – e del “triangolo” piemontese (oltre a Saluggia, Trino Vercellese e Bosco Marengo) che è di fatto il deposito di quasi tutte le scorie nazionali. Andrea Minutolo, di Legambiente, ha evidenziato che gli ultimi due Governi hanno perso una grande occasione nel non aver proceduto alla localizzazione del deposito perché, grazie ad un’opera virtuosa di trasparenza e coinvolgimento svolta dalle associazioni ambientaliste, si era creata una situazione favorevole, forse irripetibile. Irripetibile senz’altro, se le prossime decisioni verranno prese di nascosto senza la necessaria trasparenza nelle informazioni, hanno rilevato Stefano Lenzi, per il Wwf, e Pasquale Stigliani, portavoce di Scanziamo le scorie, protagonista della ribellione “dei centomila” in Basilicata contro il “Decreto Berlusconi”, monumento infausto del voler imporre per decreto e con zero trasparenza una scelta così delicata.

E sulla riservatezza, voluta sin qui dal ministero dell’Ambiente, rispetto alle informazioni attese dagli stakeholder si sono prospettate iniziative parlamentari per fare breccia in questo “muro del silenzio”. Alcuni interventi, un po’ pittoreschi, hanno messo in discussione le normative tecniche e i modelli che presiedono ai criteri di localizzazione, ma questi criteri sono il decennale esito internazionale di acquisizioni non solo scientifiche. Ed è stato bene ricordarlo, anche in memoria di Roberto Mezzanotte, uno dei massimi esperti in materia – e per questo componente autorevole della Commissione scientifica – esempio luminoso della capacità di ascolto e di traduzione in criteri tecnici delle esigenze espresse dalle popolazioni preoccupate degli effetti della radioattività.

Sul trascinarsi per lustri del problema del Deposito, sui rischi della radioattività per tempi lunghissimi e sugli altri connessi all’uso del nucleare come fonte energetica risuona ancora la riflessione del Premio Nobel Giorgio Parisi. Insediandosi alla presidenza della Commissione scientifica, che detenne dal 2014 al 2018, sul punto fu molto esplicito: l’uomo non ha ancora maturato la capacità di gestire in sicurezza l’energia nucleare. ©

- Dettagli

- Scritto da Marco Togni su Collettiva

Il documento unitario dedica grande spazio alle politiche industriali. Miceli, Cgil: "Il Paese è isolato in Europa, rischiamo di scivolare indietro"

Politiche industriali, investimenti pubblici e privati, pieno utilizzo delle risorse del Pnrr e dei fondi di coesione europei e nazionali. Alla “crescita sostenibile” del Paese serve tutto questo. Cgil, Cisl e Uil lo dicono chiaramente nel documento unitario con cui chiamano alla mobilitazione le lavoratrici e i lavoratori italiani.

Ma la crescita non basta. C’è da “governare in modo partecipato e condiviso” la grande sfida del presente: la transizione digitale, green ed energetica. Temi d’elezione del segretario confederale Cgil Emilio Miceli, per un approfondimento che rimette l’Italia pienamente dentro il contesto europeo e disegna il necessario nuovo modello di sviluppo.

Iniziamo dalle politiche industriali. A che punto siamo?

Se dovessimo fare un raffronto tra gli obiettivi di politica industriale che via via sono stati definiti dai governi e la realtà materiale in cui ci troviamo, credo si possa tragicamente dire che non abbiamo fatto passi avanti. I grandi punti di crisi sono rimasti tali. E i grandi filoni su cui concentrare gli investimenti, in ordine sia ai processi digitali sia a quelli legati al cambio energetico, sono ancora lì a manifestarci con chiarezza i ritardi di cui soffre il Paese.

Di quali ritardi stiamo parlando? Ad esempio?

Facciamo grandi discussioni sull’idrogeno, e su questo punto l’Italia marca un ritardo pesante. Lo stesso possiamo dire per la produzione di batterie. Tutti avvertono l’importanza di segnare una propria sovranità tecnologica e industriale: anche qui nessun passo avanti. Se poi stiamo al grande tema del passaggio al digitale, occorre dire che la vicenda Telecom, intorno cui ruota il cuore dello sviluppo delle reti del Paese, continua a non trovare risposta, anzi, a registrare drammaticamente un progressivo indebolimento. Possiamo dirla così: la differenza tra ciò che succede e ciò che s’immagina si possa fare, è talmente grande da farci nutrire grandi preoccupazioni.

Questi ritardi, però, potrebbero essere colmati dalle risorse del Pnrr. Non è così?

Il Piano, in realtà, già scontava una debolezza strutturale in tema di politiche industriali. Nel confronto europeo, notiamo che la Germania continua a indirizzare, sulla base dei propri interessi, gli obiettivi di politica industriale continentale in asse con la Francia. Un esempio? Il consorzio tra i due Paesi sulle batterie. E sempre in ambito europeo, a differenza di Germania e Francia che collaborano per sperimentare e mettere in campo iniziative industriali comuni, l’Italia è sempre più sola e isolata.

Dovrebbe essere compito del governo rompere questo isolamento…

Ecco, appunto. Alle difficoltà che potremmo definire strutturali del Paese, si aggiunge un esecutivo che si vanta di essere orgogliosamente isolato in Europa e che minaccia di bloccare il processo di sviluppo dell’Unione, scontando un ruolo progressivamente sempre più debole nel suo rapporto con le istituzioni continentali.

Anche in questo caso: un esempio di questa crescente debolezza?

Un caso emblematico è la trattativa su carburanti e sistema elettrico. La Germania ha perfino fatto adottare il metano sintetico, che i più non conoscono, mentre l’Italia non è riuscita a far entrare nelle decisioni europee i biocarburanti, conosciuti e di produzione italiana, che sono anche un possibile utile strumento per governare la transizione. Non abbiamo, quindi, né una politica dell’oggi legata a questa fase e a questa condizione storica della transizione, né un’idea compiuta di Paese che rivendichi a pieno titolo di essere tra i fondatori dell’Unione e seconda solo alla Germania per presenza industriale.

Veniamo al Pnrr: quale giudizio dare?

Abbiamo affrontato il Piano separando erroneamente la questione della transizione da quella dell’industria, mentre la transizione è il denominatore comune del futuro industriale. Questo è il vizio di fondo del Pnrr. Una parte importante del nostro sistema produttivo prima o poi si troverà di fronte a un bivio: o delocalizzare nelle aree del mondo a basso costo, seguendo il vecchio modello dell’economia fossile, o cambiare, facendo leva sugli investimenti necessari, con il tempo necessario a che questi investimenti possano decollare.

Un’alternativa che sembra preoccupare la Cgil.

A fronte del rischio di un’ulteriore polarizzazione dell’economia mondiale e di una nuova divisione internazionale del lavoro tra una parte del mondo - la più numerosa - che rimane collegata al sistema fossile, e l’altra - che semplicisticamente definirei più occidentale - che invece produce una forte riconversione attraverso le nuove tecnologie e le nuove risorse energetiche, e senza dimenticare la scarsa propensione agli investimenti che c’è in Italia, è legittima la preoccupazione di uno scivolamento all’indietro dell’industria di base del nostro Paese.

L’apprensione per un arretramento è più che ragionevole. In che condizione, dunque, è l’Italia?

Se la nostra ottica è quella della politica industriale, siamo senza dubbio in una condizione particolare. Noi siamo un Paese di trasformatori, ma non siamo né troppo grandi per sostenere grandi processi d'investimento, né troppo piccoli per poter utilizzare, come si è fatto in questi anni, la leva della svalorizzazione del lavoro per poter mantenere alta la nostra competitività. Siamo un Paese ‘intermedio’, che deve tenere assieme la capacità di cambiare il modello industriale e la valorizzazione del lavoro.

Cosa ostacola, dunque, l’avanzamento del Paese?

Dobbiamo tener conto dei nostri limiti: il forte indebitamento pubblico, la debolezza dei suoi asset finanziari, i bassi livelli demografici - non siamo un grande mercato -, la limitata presenza di grandi concentrazioni industriali. Di questi limiti dovremmo farci carico per una riflessione più attenta sia sul ruolo dello Stato e del sistema pubblico sia sulla capacità d’investimento del nostro sistema d'imprese. Su queste enormi questioni, invece, si procede con banalizzazioni e semplificazioni progressive.

Torniamo, in conclusione, al nostro punto d’inizio: la politica industriale. Cosa bisognerebbe fare?

Il nodo della politica industriale italiana sta qui: nell’assenza di ambizione a poter raggiungere gli obiettivi che gli altri Paesi stanno perseguendo. Questi sono temi che vivono o muoiono nella dimensione europea: se noi saremo capaci di batterci per un’integrazione strutturale delle istituzioni europee, in quella sede potremo trovare almeno il quadro di riferimento essenziale per fare un balzo in avanti.

Altrimenti?

Saremo costretti a gestire la vecchia ‘italietta’, che mi pare essere il sogno dell’onorevole Meloni: “italiani, razza bianca, le nostre imprese, i nostri interessi”… e nessuno sguardo attorno a noi. Un linguaggio che era già fuori contesto nella fase della prima globalizzazione e che continua ad animare il dibattito e i titoli dei giornali. In questo senso essere pessimisti è un dovere

- Striscia di sangue infinita, la strage dei bambini senza volto - di Eliana Riva

- Tossine letali e lacrime di coccodrillo - di Micaela Bongi

- «Prima noi», Trump dichiara la guerra mondiale dei dazi - di Marina Catucci

- Difesa europea, Europarlamento approva Relazione: Pd dice sì, M5S attacca adn Kronos

- Il protezionismo che accelera la crisi dell’impero americano - di Emiliano Brancaccio

- 5 aprile, Avs aderisce Conte chiama Schlein «Confido che ci sia» - di Giuliano Santoro

- «Pronti a rispondere» ma l’Unione europea già si guarda in tasca - di Andrea Valdambrini STRASBURGO

- Netanyhau a Budapest, la chiamata è per l’Europa- di Luca Baccelli

- Schlein chiude a Calenda: «Noi al governo solo col voto» - di Andrea Carugati

- «ll no al riarmo oltre i confini di parte, la piazza del 5 aprile è aperta» - di Giuliano Santoro

- Orbán calpesta l’Aja: Netanyahu ospite d’onore a Budapest - di Lorenzo Berardi

- Lunedì Rosso del 31 marzo 2025

- Economia - Meloni ha un problema: si chiama von der Leyen - di Roberto Ciccarelli

- Al cuore del progetto autoritario - di Francesco Strazzari

- Landini: «Per fermare la guerra servono diritti e democrazia» - di Giuliano Santoro