- 29 . 03 - Roma - Assemblea pubblica "Pace lavoro ambiente diritti l'Europa e il mondo di fronte a sfide inedite"

- 29 . 03 - Landini: “La sicurezza la porta il lavoro, non il riarmo” - di Marco Togna

- 29 . 03 - dalle 9 alle 12,30 - in piazza a Faenza- Raccolta firme sulla petizione del Comitato Borgo

- dal 20 Marzo - Il IV weekend di Sorelle Festival sta per cominciare!

- 28 . 3 - 3 . 4 - Programma del Cinema europa

- 2 . 04 - ore 20,30 - Museo Malmerendi - Alberi in città , conoscerli e prendersene cura

- 3 . 04 - ore 18 - Faventia Sales - Presentazione della ricerca- progetto MEGLIO RIUSARE CHE BUTTARE

- 4 . 04 - ore 17,30 - Lectio magistralis del Prof. Giorgio Parisi: "Energie rinnovabili per l'autonomia energetica dell'Italia, Il nucleare che c'entra?

- 4 . 04 - ore 21 - Rimini - Incontro con Luisa Morgantini - Presidente AssoPalestina

- 5 . 04 - ore 17,30 Bottega Bertaccini - Ferdinando Pelliciardi presenta il libro "Pavlon matt"

- 5 . 04 - Roma - manifestazione Movimento 5 stelle: No al riarmo dell'Unione Europea

- 8 . 04 - ore 20,30 Cinema Europa proiezione di Cortometraggi "100x100 Gaza non finirò di amarti mai"

- 11 . 04 - 18,30 - 20,30 - Assemblea/aperitivo del Circolo Legambiente Lamone

- 12 . 04 - Il 12 aprile a Ravenna «per il clima, fuori dal fossile» - di Luca Martinelli

- 3 - 5 -8 - 11- 12 - 14 . 04 - Ravenna - un mese di iniziative per USCIRE DALLA CAMERA A GAS

- Febbraio - Maggio - FormAzione in Circolo 2025: il nuovo calendario di appuntamenti dedicato a soci e socie Legambiente

- 7.02 / 21.03 / 11.04 / 23.05 - a Brisighella 4 serate: "Diritti umani e civili"

- 8 - 9 . 6 - SI VOTA a 5 referendum !

- Febbraio - luglio - Programma 2025 Circolo Arci Santa Lucia

- Dettagli

- Scritto da Andrea Fabozzi su il manifesto

Il progetto La bulimia degli esecutivi e la regressione del giudiziario da potere a strumento di governo non sono fenomeni nazionali ma tendenze mondiali

Non basta il titolo per giudicare una riforma. Una volta scritte in Costituzione, le norme vanno fatte vivere ed è facile prevedere che le modifiche di marca governativa all’ordinamento della magistratura avranno effetti negativi sulla già pessima situazione della giustizia italiana.

Ormai la polemica politica si nutre di modifiche costituzionali immaginate, le etichette e gli slogan che le accompagnano servono a confondere. Meglio guardare alle intenzioni di chi propone le riforme, soprattutto quando sono apertamente dichiarate. Così il monocameralismo che voleva Renzi non era quello di Ingrao, il presidenzialismo che spinge Meloni non è quello sul quale ragionava Calamandrei, la separazione delle carriere sulla quale ha messo la firma Nordio non è quella sostenuta da Vassalli.

Le carriere dei pubblici ministeri e dei giudici sono già profondamente separate. Molte norme sono intervenute negli anni per alzare una barriera e oggi i giudici che passano a fare i pm sono meno dell’1%, quelli che da pm vanno a fare i giudici ancora meno. Non è un bene. Discorso diverso è quello della familiarità tra requirenti e giudicanti che però ha a che vedere con le routine di lavoro e che dunque riguarda anche i rapporti tra magistrati di primo grado e di appello, tra magistrati e avvocati. Rapporti ineliminabili, per quanto un imputato che spera di essere assolto o di vedere la sua condanna riformata non li considera tali, a buon diritto. Ma questo è l’ambito dell’etica personale: se è scarsa non si recupera scrivendo una legge.

C’è invece un’altra separazione che la Costituzione prevede sia netta e che netta non è: la separazione tra la magistratura e il potere politico. È soprattutto a questa che alludono le previsioni costituzionali di autonomia e indipendenza e che troppe volte in concreto vanno a sfumare. Per responsabilità della politica ma non solo.

Per esempio è assai problematica l’abitudine dei magistrati di contendersi gli uffici di diretta collaborazione con il governo di turno e di assegnarseli con logiche di corrente. È per tradizioni del genere che la magistratura in questo paese non rappresenta affatto, storicamente, un contropotere, come insistono invece i tanti ministri a caccia di nemici. Alla favoletta della casta rossa non crede evidentemente neanche Nordio, che ne ha a lungo fatto parte, la smentiscono i risultati delle elezioni interne all’Associazione magistrati e la realtà di tanti uffici giudiziari nel paese, dove toghe inamovibili sono un pezzo del potere costituito.

Proprio per questo i proclami della destra al governo dicono molto di più del testo della sua riforma. L’intenzione dichiarata è quella di «limitare il potere» dei giudici, e più ancora dei pm, dove il potere di cui si parla è quello di andare contro i desideri dell’esecutivo. Lo scandalo nasce infatti ogniqualvolta ordinanze e sentenze non coincidono con le idee o gli obiettivi repressivi del governo. Quando invece si procede contro attivisti come fossero terroristi, quando si assecondano teoremi sulla pericolosità delle ong, quando si riempiono le carceri di persone ai margini, non c’è alcun problema.

Certo, non basta ancora. Meglio, soprattutto per una coalizione al potere che fa del codice penale uno strumento di governo, molto meglio sarebbe portare pienamente la pubblica accusa nell’ambito dell’esecutivo (riportare, guardando alla storia). Il pm che è il terminale delle indagini della polizia giudiziaria ha questa inclinazione naturale, oggi però non è (solo) l’avvocato dell’accusa e gode delle garanzie e delle tutele di autogoverno dei giudici. Potrebbe perderle.

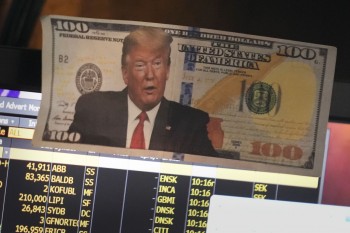

La bulimia degli esecutivi e la regressione del giudiziario da potere a strumento di governo non sono fenomeni nazionali ma tendenze mondiali. Dagli ordini esecutivi di Trump agli attorneys in giù, c’è già un ricco panorama di pessimi esempi. Proprio per questo quando il governo cita sistemi imparagonabili al nostro per spingere la separazione delle carriere è il caso di spaventarsi. Tutti sistemi, peraltro, dove l’indipendenza non è prevista.

In definitiva non uno dei disastri della giustizia italiana può trovare giovamento da una modifica costituzionale, per curarli ci vorrebbero investimenti e depenalizzazione. I magistrati sono parte di una macchina che produce più ingiustizie che giustizia, più sofferenze che ristoro, e i cittadini tendono a vederli come corresponsabili. Anche per questo lo sciopero non scalda i cuori dei dannati, nei gironi dei tribunali (pur avendo effetti scarsissimi sui tempi dei processi, eterni in ogni caso). Ma è bene sapere che se il quadro oggi è desolante non è detto che non possa peggiorare. Con la riforma accadrebbe senz’altro.

Commenta (0 Commenti)

- Dettagli

- Scritto da Giansandro Merli su il manifesto

Protocollo Italia-Albania e oltre Il professore di diritto Ue Bruno Nascimbene sull’udienza a Lussemburgo: «La Commissione? Inversione senza precedenti». E sulle procedure accelerate di frontiera: «Garantiscono il diritto di difesa solo sulla carta»

«Non ricordo precedenti di un comportamento come quello tenuto dalla Commissione Ue nell’udienza alla Corte di giustizia europea di martedì». Bruno Nascimbene è avvocato e professore di diritto dell’Unione all’università di Milano, già presidente del Centro europeo di eccellenza Jean Monnet.

Nelle osservazioni depositate un mese fa la Commissione Ue si era opposta alla possibilità di designare come «paesi di origine sicuri» quelli con eccezioni per intere categorie di persone. In udienza ha espresso una posizione opposta. È un comportamento usuale?

No, non lo è. Sinceramente non ricordo precedenti. La Commissione si è giustificata dicendo che aveva letto e considerato le osservazioni degli Stati membri e quindi ritenuto di cambiare opinione. Ma insomma, questa presa di posizione ha suscitato grande sorpresa nella Corte. Infatti il presidente ha chiesto espressamente conferma che l’opinione della Commissione fosse cambiata. Una giustificazione potrebbe essere quella che l’istituzione ritiene opportuna un’anticipazione dell’applicazione del nuovo regolamento inserito nel Patto Ue immigrazione e asilo, in vigore da giugno 2026.

La redazione consiglia:

«Paesi sicuri», la Commissione Ue cambia ideaNon sarebbe singolare visto che quell’elemento è parte di un pacchetto di norme molto complesso che ridefinisce tutto il quadro normativo sull’asilo?

Infatti alla Commissione direi: se siete così sicuri della vostra tesi perché non proponete ai governi di anticipare l’applicabilità del regolamento? Non è che si possa far valere in via anticipata senza modificare quello in vigore. Comunque è giusto dire che non si può cambiare semplicemente la data di un regolamento che è inserito in un pacchetto. È complicato, anche se non si può escludere una soluzione.

Torniamo alle eccezioni per gruppi sociali discusse in udienza. Per la Commissione non dovrebbero essere vincolate a un criterio quantitativo, a patto che i gruppi minacciati siano «chiaramente distinguibili». Cosa implica una simile interpretazione?

Il criterio quantitativo sui gruppi di persone mi ha lasciato perplesso fin da quando l’ho visto espresso nelle osservazioni scritte. È stato anche oggetto di dibattito in udienza. A me pare un parametro molto liquido, malleabile, soft se vuole. Introdurrebbe un margine di incertezza di non poco conto. Non so se la Corte di giustizia nella sentenza affronterà questo tema specifico.

Se passasse la tesi di paesi membri e Commissione i centri in Albania avrebbero un via libera definitivo o resterebbero profili di illegittimità?

Avrebbero il via libera. L’Avvocatura ha insistito molto sul concetto di «margine di apprezzamento», ovvero la discrezionalità del singolo Stato, specie l’Italia. Tutti i paesi concordano su questo aspetto. A eccezione della Germania che si è espressa in modo diverso, nelle osservazioni scritte più che in udienza.

La redazione consiglia:

Il protocollo Italia-Albania davanti alla Corte UeL’Avvocatura dello Stato italiano sostiene che tra procedure accelerate di frontiera, riservate a chi viene da un «paese sicuro», e procedure ordinarie non ci siano differenze in termini di garanzie.

Contesto questa idea. Se fossi stato in aula come legale avrei detto: teoricamente sì, di fatto no. Lo raccontano gli avvocati che lavorano sul campo, come quelli presenti in udienza, e affrontano tutti i giorni i casi specifici. Con le procedure accelerate i diritti di difesa sono garantiti solo sulla carta. I legali dei richiedenti asilo finiti in Albania si sono lamentati anche davanti ai giudici nazionali dei limiti imposti dal protocollo.

Se diventasse possibile estendere la designazione di sicurezza a molti altri paesi e la maggior parte dei richiedenti fossero così sottoposti a procedure accelerate quale sarebbe l’impatto sull’effettività del diritto d’asilo?

Subirebbe una importante compressione. E con questo termine mi riferisco a una eccessiva limitazione. Devo dire, però, che nel nostro paese abbiamo una norma costituzionale, l’articolo dieci terzo comma della Costituzione, che in ogni caso non si tocca. Riconosce un diritto fondamentale della persona a prescindere dagli obblighi di diritto dell’Unione europea.

Il nuovo Patto immigrazione e asilo rischia di entrare in contrasto con la Costituzione.

È un po’ teorico, ma potrebbe porsi una questione di controlimite, ovvero di un limite costituzionale nostro a una compressione di un diritto garantito dalla Carta.

Commenta (0 Commenti)

- Dettagli

- Scritto da Emiliano Brancaccio su il manifesto

conflitto a est La verità della trattativa è che gli Stati uniti e l’Europa insieme spolperanno quel paese nei decenni a venire pur di recuperare le loro spese militari

All’orrido affarista che alberga nella mente di Donald Trump va riconosciuto un involontario chiarimento: sta sgombrando il campo dalle banalizzazioni geopolitiche che hanno dominato il dibattito sulla guerra. E sta chiarendo che la pace si decide sugli interessi capitalistici in ballo e non solo tracciando la linea di confine della nuova Ucraina russificata.

L’avevamo detto in tempi non sospetti: il principale tavolo delle trattative sarà quello che fisserà le condizioni economiche per la pace. A quanto pare ci siamo arrivati. E purtroppo, come previsto, non è il tavolo che speravamo di vedere. Il caso dell’accaparramento delle terre rare dell’Ucraina è indicativo. Come ieri il manifesto riportava, Zelensky si è sgolato fino all’ultimo per ribadire che non avrebbe firmato nessuna cambiale agli alleati per ottenere le armi. Vero o falso che sia, ormai è vox clamantis in deserto.

Il grottesco siparietto alla Casa Bianca fra Macron e Trump lo dimostra. L’americano sostiene che le terre rare gli spettano perché l’aiuto degli Stati Uniti all’Ucraina, diversamente da quello europeo, non era coperto da garanzie. Il francese lo interrompe affermando che l’Ue vuole rivalersi non sull’Ucraina ma solo sui fondi russi congelati nei conti correnti europei. Ipotesi pretenziosa, un po’ come se alla Francia vincitrice della prima guerra mondiale avessero chiesto di pagare i debiti della Germania sconfitta.

La redazione consiglia:

La difesa europea si fa a Londra, leader della Ue da StarmerLA VERITÀ della trattativa è che insieme spolperanno l’Ucraina nei decenni a venire pur di recuperare le spese militari. Ad ogni modo, l’usurpazione dell’Ucraina sconfitta è questione drammaticamente secondaria. Il portavoce di Putin, Dimitrij Peskov, l’ha ripetuto ancora una volta: per normalizzare i rapporti tra Washington e Mosca c’è ancora molto lavoro da fare, soprattutto sul versante degli accordi di cooperazione commerciale e finanziaria.

L’obiettivo del Cremlino è quello di sempre: farla finita con il protezionismo ipocrita delle cosiddette “sanzioni” e aprire nuovamente i mercati americani e occidentali agli affari con la Russia.

UNA PROPOSTA, come è noto, che Mosca porta avanti in totale sintonia con Pechino. Non è un caso che da settimane il governo cinese insista per interpretare lo spiraglio di pace in Ucraina come occasione per l’apertura di una trattativa economica multilaterale. La posta sul piatto: riaprire l’America e l’Occidente al libero scambio di merci e di capitali coi “nemici” orientali.

Trump è terrorizzato da una simile prospettiva. La sua amministrazione sarebbe disposta anche a mandare l’Ucraina, i paesi baltici e l’intero confine europeo della Nato all’inferno. L’essenziale è che il muro protezionista americano resti in piedi. È questa, infatti, l’unica condizione per tenere a bada un altrimenti ingestibile debito statunitense verso l’estero, sia pubblico che privato.

ECCO PERCHÉ la presidenza Usa sta cercando di tenere i cinesi il più possibile alla larga dagli accordi di pace. La speranza americana è convincere Putin a intavolare una trattativa bilaterale fondata sull’apertura ai soli capitali della Russia. È il tentativo di riesumare il vecchio divide et impera nixoniano per separare i destini russi da quelli del gigante cinese. Il problema è che l’intreccio economico tra Russia e Cina è ormai difficilmente districabile.

Negli ultimi anni l’export cinese verso l’economia russa è più che raddoppiato, passando dai 50 miliardi di dollari del 2018 agli oltre 100 attuali. «Cina e Russia non possono essere separate»: l’avvertimento di Xi al mondo, di pochi giorni fa, è fondato su basi economiche piuttosto solide.

Se dunque la Russia resterà saldamente legata alla Cina, alla Casa Bianca toccherà cercare altre vie. Una di queste è che gli Stati Uniti decidano di scaricare l’arma protezionista interamente sulle spalle dei vecchi alleati Ue.

TRUMP POTREBBE cioé minacciarci: «Cari europei, o pagate voi i nostri debiti oppure da ora in poi faremo affari solo coi nemici». È il “friend shoring” di Biden che sotto Trump si rovescia e diventa “unfriend shoring”. L’ennesimo, stupefacente paradosso di una precarissima pace capitalista.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Alberto Negri su il manifesto

Vertice per la difesa europea a Londra: come l’Unione a 27 anche la Brexit non conta più. Macron torna da Washington, Starmer ci andrà, tutti alzano le spese militari, il tedesco Merz anche prima di diventare cancelliere. Effetto Trump: l’Europa va nel panico

Sonnambulismi A raccontare la favoletta della «pace giusta» ormai insistono solo i giornali del mainstream, spiazzati dagli eventi. Ma quale pace giusta? Gaza e la Palestina sono la prova che in Europa non ci crede nessuno

Gli europei non si accorgono neppure più dove stanno andando, o forse fanno finta di non saperlo: sono un po’ sonnambuli e un po’ sottomessi al loro destino. Siamo all’agonia della politica estera comune europea, che per altro non è mai esistita, cullando nel settore difesa l’idea di una Banca per il Riarmo destinata a divorare altre risorse. Hanno sempre seguito l’agenda americano-israeliana, dall’Est Europa al Medio Oriente, e ora ne pagano le conseguenze.

La loro disonestà è tale da pensare che la guerra in Ucraina sia cominciata il 24 febbraio 2022 e non quando, nel gennaio 2014, il sottosegretario di Stato Usa Victoria Nuland, in una conversazione con il suo ambasciatore a Kiev, pronunciò la ormai famosa frase «Fuck the Eu», letteralmente «l’Unione europea si fotta».

Si discuteva ancora di un accordo tra il governo ucraino del filo-russo Viktor Janukovich e l’opposizione. Allora non c’era Trump alla Casa bianca ma Barack Obama e il suo vice era Joe Biden, che accorse a Piazza Maidan a celebrare il primo anniversario delle proteste mentre suo figlio Hunter guadagnava milioni di dollari in Ucraina nel settore energetico. E ora vorremmo stupirci se Trump trascina Zelensky a firmare l’accordo multi-miliardario sulle terre rare mentre Putin, diventato ormai a Washington un «volenteroso dittatore», si offre di portargli quelle in possesso dei russi? Chi più ne ha più ne metta mentre ognuno si fa i propri conti in tasca e Macron, nella sua visita da Trump, reclama che l’Europa ha versato all’Ucraina il 60 per cento degli aiuti, più degli Stati uniti.

La redazione consiglia:

Europa, fiori e bandiere. Ma «dove sono i nostri eroi?»Ma il presidente americano si tappa le orecchie: questa guerra, nonostante le copiose commesse all’industria bellica americana, è un «cattivo affare» e bisogna chiuderla. C’è da pensare

Leggi tutto: Un’Europa sottomessa e senza bussola - di Alberto Negri

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Antonio Floridia su il manifesto

Lezioni per l’Italia Il proporzionale tedesco favorisce l’alta affluenza e libera gli anticorpi democratici. Una soglia serve, ma il 5% è troppo

Il proporzionale favorisce l’affluenza e libera gli anticorpi democratici. La soglia è utile, ma il 5% è troppo.

Il minimo storico toccato dalla Spd alle elezioni di domenica è il frutto di uno smottamento profondo delle sue capacità di rappresentanza sociale. Che ha una precisa origine: la stagione del Neue Mitte teorizzata e praticata da Schroeder nei primi anni Duemila, la rinuncia alla difesa del welfare, sacrificato sull’altare della sua presunta insostenibilità finanziaria. L’adozione, in altre parole, dei paradigmi fondamentali del neoliberismo da parte della sinistra di governo, anche in Germania.

Da qui, un crescente senso di abbandono in tutti quei ceti sociali che del grande compromesso socialdemocratico erano stati i beneficiari. L’illusione che si potesse supplire accentuando la fisionomia di un partito pigliatutto, di fatto interclassista, ha solo peggiorato le cose, facendo perdere il tradizionale ancoraggio popolare senza riuscire ad acquisire nuovi consensi. I dati sono impressionanti: la Spd aveva, nel 2002, 18 milioni e mezzo di voti (il 38%), domenica ha ottenuto 8 milioni e 150mila voti (il 16,5). Una parabola a cui hanno solo in parte supplito dapprima, nel corso degli anni, il voto ai Verdi e ora il successo della Linke.

Ma oltre a queste considerazioni politiche, sul voto hanno pesato variabili di tipo istituzionale: domenica in Germania ha votato l’82,5% degli elettori, una percentuale elevatissima. E non si può non legare questo dato (oltre che alla percezione della grande posta in gioco) anche ad un elemento cruciale: un sistema proporzionale che permette di distribuire l’offerta elettorale lungo l’intero arco destra-sinistra, consentendo una più ampia articolazione ed espressione delle preferenze e dell’identità degli elettori. Un sistema proporzionale incentiva la mobilitazione degli elettori, dalla Germania arriva una riprova empirica. A dispetto delle consuete e ipocrite lamentazioni che, in casa nostra, si innalzano periodicamente sul fenomeno astensionista, bisognerebbe seriamente rimettere in discussione le logiche presidenzialistiche che imperano da noi. Sarebbe ora di smetterla con il mantra della «governabilità» forzata da sistemi elettorali distorsivi: è oramai del tutto evidente (si pensi solo alla Francia) come tali sistemi facciano perdere a capacità rappresentativa senza nulla far guadagnare nella reale capacità di governare una società complessa. Un sistema che garantisca in primo luogo la rappresentanza politica è la premessa necessaria per una qualsivoglia «governabilità».

Il sistema elettorale proporzionale ha permesso anche che gli anticorpi democratici e l’opposizione alla deriva nazionalista potessero pienamente emergere. Provate a immaginare cosa sarebbe oggi la Germania se le sette forze politiche rilevanti sulla scena politica fossero state costrette a formare coalizioni preventive (su che basi programmatiche?), secondo i modelli «italici» dei sistemi elettorali «a premio» (a cui ora si vorrebbe tornare). In Germania si aprirà una dialettica parlamentare per formare una maggioranza, con tutte le difficoltà del caso: ma, vivaddio, siamo nella normalità di una democrazia.

Certamente ci sono alcuni punti critici nel modello tedesco, la soglia di accesso al 5% ha impedito per esempio alla Bsw di ottenere una rappresentanza parlamentare, pur avendo conquistato due milioni e mezzo e il 4,97% dei voti. Si può dire che si tratta di una soglia eccessiva ma, nonostante non pochi a sinistra propendano per un proporzionale puro, va pur detto che l’esistenza di una soglia è un fattore sistemico che produce effetti positivi: limita la frammentazione della rappresentanza rendendo lo scontro politico più chiaro e scoraggia avventure effimere, incentivando la costruzione di attori politici più coesi e consistenti.

Il risultato deludente della Bsw dimostra ancora una volta come l’elettorato democratico e di sinistra non apprezzi le logiche identitarie che portano a trasporre immediatamente le diversità di opinioni sul terreno elettorale. La scommessa di puntare a un messaggio conservatore, per quanto di sinistra, non ha pagato. Mentre ha funzionato quello della Linke, che è riuscita a far convivere generazioni e culture diverse, dal compagno Gregor Gysi, che emerge dalla storia lontana della Ddr fino alla giovane Heidi Reichinnek: era proprio necessario farsi un altro partito personale?

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Marco Bascetta su il manifesto

L’ipoteca sull’Europa I sondaggi della vigilia sono stati pienamente confermati dai risultati delle elezioni tedesche straordinariamente partecipate di domenica scorsa. Rispecchiavano, infatti, in pieno lo smottamento a destra in corso in tutto […]

I sondaggi della vigilia sono stati pienamente confermati dai risultati delle elezioni tedesche straordinariamente partecipate di domenica scorsa. Rispecchiavano, infatti, in pieno lo smottamento a destra in corso in tutto il Vecchio continente e l’incapacità delle forze moderate e conservatrici di farvi fronte. O, peggio ancora, la tentazione di trarre vantaggio da un ambiguo gioco di sponda con l’ultradestra.

Tratta per metà come temuta concorrente e per metà come spauracchio utile a rintuzzare le eccessive pretese di redistribuzione sociale da parte di scomodi partner di coalizione più o meno orientati a sinistra. È così in Francia, in Austria, in Olanda, in Scandinavia, per non parlare dei paesi dove l’estrema destra è già senza ostacoli al governo. In Germania, è vero, fa più impressione e non solo per ragioni storiche, ma anche per l’enorme peso della Repubblica federale in Europa. Tanta impressione da avere portato in piazza nelle ultime settimane due milioni di persone contro l’Afd e qualunque ipotesi di una partecipazione di questo partito alla gestione del potere. E da aver determinato l’inatteso ottimo risultato della Linke, in particolare tra i giovani.

L’ultradestra di Alice Weidel con il suo 20 per cento, conquistato peraltro senza alcuno sforzo di maquillage borghese, non dispone ancora del potere di ricatto che si è conquistato il Rassemblement national in Francia, ma è una presenza ingombrante e dalla quale sarà impossibile prescindere, avendo alle spalle le mire aggressive dell’America di Trump e le simpatie della Russia che, nel bene e nel male, fa parte di uno spazio di interscambio economico, e non solo, vitale per la Germania. È inoltre un risultato abbastanza grande, quello conseguito da Afd, da legittimare l’accusa di disconoscimento della democrazia generalmente rivolta contro ogni conventio ad excludendum, come quella decretata in questo caso contro il partito di Weidel. Washington si sta già chiaramente muovendo in questa direzione.

Quella della Cdu-Csu è stata una vittoria netta, ma non un trionfo. Siamo lontani dai record di consensi raggiunti da Angela Merkel nel suo lungo cancellierato. Friedrich Merz, che ne fu avversario, non è certo un leader che susciti paragonabili entusiasmi e la sua campagna elettorale all’inseguimento dell’estrema destra, sui suoi temi e sui suoi terreni, si è attirata l’accusa infamante di plagio del suo programma da parte dell’Afd, senza peraltro riuscire a sottrarre voti a quel partito. Il tormentone sul respingimento dei migranti e sulla restrizione del diritto di asilo è oramai talmente diffuso, insistito e stereotipo da contare ben poco nella costruzione di un profilo politico distinguibile, come hanno potuto sperimentare a loro spese Verdi ed Spd. Oltre ad essere sempre meno credibile come strumento per fronteggiare la crisi di modello e la recessione che attanagliano la Repubblica federale.

Il nuovo corso, annunciato enfaticamente da Merz per smarcarsi dalle posizioni dell’Afd, è rendere l’Europa indipendente dagli Usa. Ma è difficile nascondere che si tratta più di una circostanza imposta dal terremoto trumpiano che di una libera scelta. Nonché di una strada difficile da percorrere per chi ha vissuto gli ultimi ottant’anni nella più devota e protetta fede atlantista. Senza contare la guerra in Ucraina che ha chiuso ermeticamente la porta dell’Est, cui l’America accede ora passando senza bussare sulla testa del Vecchio Continente.

Ideologicamente europeista, la Germania ha però, con la sua rigida dottrina finanziaria, la «priorità dell’interesse nazionale», la discriminazione degli stati debitori e lo strenuo rifiuto di contrarre debiti comuni, non poche responsabilità nell’aver ostacolato la coesione dell’Unione europea e la sua capacità di dare risposte unitarie e solidali nelle situazioni di crisi. Questi atteggiamenti si sono poi tradotti nell’euroscetticismo di cui si è nutrita la destra radicale e nella rigogliosa ripresa dei nazionalismi. C’è però da dubitare che l’establishment tedesco sia disposto a liberarsi del tutto di questa zavorra dottrinaria, anche se la scomparsa dei liberali della Fdp dal Bundestag, rimasti sotto la soglia del 5 per cento, mette radicalmente in questione quei dogmi finanziari fuori dalla realtà, ispirati dall’arroganza della passata solidità economica tedesca, in nome dei quali Christian Lindner ha posto fine alla coalizione di governo con Spd e Verdi, aprendo la strada a questa sciagurata tornata elettorale e portando alla disfatta il suo partito.

Sia pure per poche migliaia di voti, il nuovo partito di Sahra Wagenknecht, nato da una scissione dalla Linke, nonostante la brillante partenza alle recenti elezioni regionali nei Länder orientali non ha superato la soglia del 5 per cento. L’Afd ha fatto man bassa in tutte le circoscrizioni a dimostrazione del fatto che i temi dei respingimenti e dell’espulsione degli stranieri indesiderati le appartengono di diritto. Chi è ossessionato da questi spettri inclina naturalmente a destra verso soluzioni autoritarie. L’idea di conciliare posizioni nazionaliste, conservatrici e identitarie con le istanze di giustizia sociale e le aspirazioni egualitarie della sinistra, si è rivelata un’operazione astratta e fallimentare, senza sbocchi politici istituzionali e senza nessuna capacità di attivare movimenti sociali

Commenta (0 Commenti)- Economia - Meloni ha un problema: si chiama von der Leyen - di Roberto Ciccarelli

- Al cuore del progetto autoritario - di Francesco Strazzari

- Landini: «Per fermare la guerra servono diritti e democrazia» - di Giuliano Santoro

- «Siamo due milioni». La piazza di Istanbul avvisa Erdogan - di Murat Cinar

- 28 . 03 - Nei territori Senza contratto si sciopera. Metalmeccanici in piazza

- Con i dazi choc di Washington i colossi stranieri sedotti da Xi - di Lorenzo Lamperti Taipei

- Perché Trump e Meloni non sono amici della pace - di Mario Ricciardi

- Albania, il governo ci riprova: Gjader come Guantanamo - di Giansandro Merli

- Asse Londra-Parigi. Nasce la «forza di rassicurazione» - di Sabato Angieri

- Meloni frena: «No a militari italiani». Mattarella: «Sulla difesa l’Ue decida» - di Andrea Carugati

- I dazi Usa affossano l’auto su entrambi i lati dell’Atlantico - di Anna Maria Merlo

- L’aprile nero dell’automotive in crisi preoccupa tutti tranne il governo - di Luciana Cimino

- Gaza stremata accusa tutti, anche Hamas - di Michele Giorgio

- Le opposizioni dialogano, ma incombe la variabile riarmo - di Giuliano Santoro

- Armarsi per non sparire. Macron e Zelensky dettano la linea a Parigi - di Sabato Angieri