- 8 - 18 . 04 - II° settimana di azione per la promozione della cultura Romanì e per il contrasto all'antiziganismo

- 25 . 04 - ore 12 - Faenza - Azione contro tutte le guerre

- 10 - 12 - 24 e 25 - 28 .04 - Le iniziative dell'Anpi per la liberazione

- Aprile - Maggio: il programma generale del Comune di Faenza per l'80^ della Liberazione

- Febbraio - Maggio - FormAzione in Circolo 2025: il nuovo calendario di appuntamenti dedicato a soci e socie Legambiente

- 7.02 / 21.03 / 11.04 / 23.05 - a Brisighella 4 serate: "Diritti umani e civili"

- Diritto di voto elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie 8 e 9 giugno 2025, Scarica la domanda editabile di ammissione al voto

- 8 - 9 . 6 - SI VOTA a 5 referendum !

- Febbraio - luglio - Programma 2025 Circolo Arci Santa Lucia

- Dettagli

- Scritto da Roberto Ciccarelli su il manifesto

Didattica a distanza. Intervista alla docente di storia e filosofia Gloria Ghetti del movimento "Priorità alla scuola" che ha protestato tenendo una lezione davanti al suo liceo a Faenza collegata online con i suoi studenti: «Non è stato fatto nulla su medicina scolastica, trasporti e stabilizzazioni dei colleghi precari. Con la Dad gli studenti si spengono e aumenta la dispersione scolastica»

Professoressa Gloria Ghetti, lei insegna storia e filosofia al liceo Torricelli Ballardini di Faenza. Perché ha tenuto ieri una lezione davanti all’ingresso della sua scuola mentre i suoi studenti la seguivano online?

Come movimento «Priorità alla scuola» ieri abbiamo organizzato due presidi didattici a Faenza e a Firenze. Chiediamo la riapertura delle classi in sicurezza. Non c’è una ragione oggettiva per chiudere le scuole, non sono luoghi di contagio ma semmai di monitoraggio contro la diffusione del Covid. Nelle scuole abbiamo rispettato tutte le regole e poi le chiudete?

Su cosa ha tenuto la lezione?

In questo momento ci stiamo occupando del trattato di Versailles alla fine della prima guerra mondiale. Abbiamo commentato il racconto di Stefan Zweig “Wilson fallisce” dedicato al presidente degli Stati Uniti. È il momento in cui, per stanchezza, Wilson cede, non dice di “No” e mette le basi della seconda guerra mondiale. Chi non sa dire di “No” fa concessioni e non può più fermarsi. Invece la storia è anche il luogo del possibile come ha detto Robert Musil. Mi sembra una riflessione molto attuale sulla nostra storia: c’è sempre un modo per cambiare la storia. Basta iniziare a dire “No”.

In questo caso il vostro “No” è alla didattica a distanza (Dad) nelle scuole. A parte una parentesi estiva e quella tra settembre e ottobre, per di più in maniera frammentata, insegnate in questa modalità da marzo. Quali sono stati gli effetti che ha visto sugli studenti?

La scuola è uno spazio e un tempo della vita in cui ci si forma e ci si trasforma. Questo vale sia per gli studenti che per i docenti. È un’esperienza che permette di emanciparsi dalla famiglia e trovare l’altro. Applicando invece la Dad per mesi significa mantiene gli studenti in una condizione di minorità perenne. C’è chi risponde presente e poi si rimette a letto. C’è chi esce di casa. Durante il lockdown la dispersione è aumentata. E ci sono problemi psicologici, educativi e di conoscenza che non si indennizzano con un bonus né con un ristoro. Forse una pizzeria può riaprire, ma davanti a uno schermo i ragazzi si spengono.

Come sta vivendo lei la didattica a distanza?

Come nel racconto di Asimov “Chissà come si divertivano”. Nel 2157 due ragazzi trovano un libro appartenuto ai bisnonni dove si parla della scuola. Si racconta un modo dove c’erano ancora le scuole negli edifici, c’erano i professori che insegnavano in persona. Per questi ragazzi, invece, la scuola aveva tutto un altro significato: i docenti erano macchine adattate a ognuno di loro. Ecco sento questo quando faccio la Dad: come una macchina. Ma questa non è scuola. Di quale interdipendenza saranno capaci i ragazzi educati alla solitudine e senza relazione davanti a uno schermo? Gramsci diceva che la cultura non è possedere un magazzino ben fornito di nozioni ma è la coscienza che si ha del proprio posto nel mondo. Oggi c’è un motivo in più per fare questa scuola. Siamo in un momento decisivo in cui la scuola è il primo luogo dove realizzare la lotta contro le diseguaglianze e l’emarginazione.

Ritiene che il governo abbia fatto il necessario per evitare di tornare a questo punto?

Drammaticamente il governo non ha fatto nulla di quanto ha annunciato. Niente ha fatto per la stabilizzazione dei colleghi precari. C’è stata l’assurdità di un concorso che hanno dovuto interrompere. Se non lo avessero fatto avrebbe prodotto una valanga di ricorsi. Il problema è bloccare la mobilità delle persone per evitare i contagi e tu mandi in giro gli insegnanti? Gli uffici scolastici regionali hanno rifatto le classi con 30 ragazzi come si faceva prima del Covid. Siamo tornati a scuola perché sono stati i presidi, gli insegnanti e il personale ad avere sostenuto il peso di questa emergenza. E poi ci hanno richiuso.

Alcuni esperti ed assessori regionali ritengono che le scuole aumenti i contagi…

Nella mia scuola i positivi si sono contati sulle dita di una mano su più di 1300 persone. La catena del contagio è stata individuata e bloccata subito. In quale altro luogo in Italia si misura la febbre, si fa screening su migliaia di persone come a scuola? La scuola, in questa emergenza, è un luogo di prevenzione, non un pericolo.

Ma cosa non ha funzionato?

I trasporti, la tempestività dei tamponi, la medicina scolastica e il suo collegamento con quella territoriale. Tutto ciò che sta attorno alla scuola, Per questo è inaccettabile chiuderle. È necessario il raddoppiamento dei trasporti. Se non c’è personale, allora si prendano i bus privati. Le risorse ci sono. Lo studente può scendere vicino alla scuola e raggiungerla a piedi. Poi è necessario non ospedalizzare la società. Per questo chiediamo le infermerie e i medici scolastici. La scuola è il luogo migliore per monitorare migliaia di studenti insegnanti genitori e personale. Se il governo dice di stare lavorando per riaprire le scuole allora dovrebbe intervenire molto diversamente. Se c’è un focolaio chiudiamo per il tempo necessario e nella zona indicata, ma non è possibile chiudere tutte le scuole insieme. Rispetto ad altri questo problema non è difficile da risolvere. Queste sono cose programmabili e organizzabili. Purtroppo non è stato fatto niente di tutto questo.

E se alla scadenza del Dpcm, il 4 dicembre, non si tornerà davvero a scuola, cosa farete?

È da maggio che facciamo manifestazioni. Anche se siamo una minoranza stiamo iniziando a capire che il cambiamento non può avvenire maniera tradizionale. Forse può passare dalla disobbedienza civile purché pacifica. È un’idea che possiamo praticare, mantenendo la cautela nei comportamenti. Questo virus ci insegna che nessuno si salva da solo. La soluzione non è la Dad che ci chiude in uno spaventoso isolamento.

- Dettagli

- Scritto da Francesco Pallante su il manifesto

Affari di stato . Malgrado i fallimenti nell’unico compito che dovevano assolvere, il governo del sistema sanitario, le regioni sono riuscite a imporre una autonomia a senso unico

Uno Stato debolissimo. Un presidente della Repubblica inascoltato. Un governo tremebondo. Un parlamento inesistente. Venti regioni contro, a prescindere. Tra le vittime del Covid, impossibile non annoverare l’insieme delle istituzioni costituzionali.

La tragicommedia che ha accompagnato l’approvazione del Dpcm del 3 novembre 2020 – l’ennesimo nel volgere di pochissimi giorni, ma in effetti il primo che prende finalmente atto della seconda ondata e prova a fare da argine – ha reso ineludibile interrogarsi sulla natura degenerata del regionalismo italiano. Difficile immaginare una situazione peggiore. Uno scenario lose-lose, in cui, in piena tempesta pandemica, a perdere in credibilità e capacità d’azione sono contestualmente tutti gli attori in campo: persino la presidenza della Repubblica, inusualmente coinvolta nel vano tentativo di mitigare le bizze regionali.

Non c’è dubbio che il momento sia delicatissimo: la pandemia è fuori controllo, la ripresa economica compromessa, la crisi sociale in atto. Persino la tenuta psicologica dei cittadini è a rischio. Ma è proprio in momenti come questi che la saldezza delle istituzioni si fa risorsa decisiva. Una risorsa sulla quale, in questo momento, non possiamo far conto. E non soltanto per il ridicolo balletto che ha portato le regioni prima a rivendicare autonomia decisionale, poi a pretendere l’intervento dello Stato, quindi a lamentarsi delle misure adottate. Il problema è che tanta irresponsabilità politica non ha trovato argine nel governo, debole al punto da prestarsi ai giochetti dei presidenti regionali.

Che cosa, se non la propria debolezza (istituzionale, ancor prima che politica), ha sinora impedito all’esecutivo statale di mettere in riga le regioni ricorrendo ai poteri sostitutivi che gli sono attribuiti dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione? La norma è chiarissima – «il governo può sostituirsi a organi delle regioni … nel caso di … pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiede la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» -, così come chiarissimo è il pericolo derivante dall’emergenza sanitaria in atto.

E, invece, la soluzione è stata costruire una griglia di parametri, forniti dalle regioni stesse, attraverso cui misurare «oggettivamente» (non sia mai che si possa pensare che il governo intenda assumersi la responsabilità della scelta) la gravità della situazione in ciascuna regione. Insomma: la situazione sanitaria nelle regioni sarà considerata più o meno grave in base ai dati forniti dalle regioni stesse. Un caso da manuale di cattiva regolazione, in cui il controllato è il controllore di se stesso.

Per quanto strabiliante, è un fatto che le regioni possano oggi far affidamento su un surplus di credibilità istituzionale di fronte al quale lo Stato è in soggezione. Sono riuscite a imporre un regionalismo a senso unico, che opera solo quando va a loro vantaggio. E ciò, nonostante i tanti fallimenti nella gestione dell’unico vero compito cui devono assolvere: il governo del sistema sanitario. L’impreparazione con cui le regioni si sono fatte sorprendere dalla seconda ondata è imperdonabile. Come se il dramma della primavera si fosse svolto su un altro pianeta, le criticità di oggi sono le stesse di allora: difficoltà nell’effettuare e processare i tamponi, sistema di tracciamento saltato, assistenza territoriale deficitaria al limite della carenza, Rsa infettate.

Nemmeno sono state capaci di organizzare la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Ancor prima, imperdonabile è aver ridotto la sanità a mero problema di costi, subordinando la tutela del più fondamentale dei diritti costituzionali a una logica aziendalista incapace di prendersi realmente cura delle fragilità derivanti dalle malattie.

Per anni ci è stato raccontato che il rafforzamento delle regioni a discapito dello Stato avrebbe avuto la virtuosa conseguenza di avvicinare le istituzioni ai cittadini. Le avrebbe rese più attente ai loro bisogni e più controllabili. Avrebbe innescato una competizione virtuosa, da cui sarebbe scaturita l’efficienza che sempre è mancata alle istituzioni statali.

Abbiamo rifiutato di riconoscere che stavamo, in realtà, dando vita a una competizione tra diseguali, a tutto vantaggio dei più forti (il recente caso che ha investito la sanità calabrese ne è l’ennesima conferma), e abbiamo voltato la testa quando la vicinanza ai cittadini si è tradotta – com’era prevedibile – in permeabilità alle pratiche della peggiore malapolitica, sino alla corruzione dei vertici di alcune delle più importanti regioni italiane.

Come se niente fosse, e come già accaduto con la riforma del Titolo V nel 2001, il Pd si è lanciato all’inseguimento della destra, facendosi fautore del pericoloso progetto dell’autonomia differenziata, volto a ulteriormente rafforzare il regionalismo e a legittimare la falsa retorica del residuo fiscale.Incredibile che il progetto sia ancora sul tavolo del ministro per gli Affari regionali e che nemmeno la pandemia lo abbia indotto a metterlo da parte.

È ora di dire basta. Spinto al limite del federalismo, il regionalismo ha peggiorato lo Stato senza migliorare le regioni. E, attraverso l’intreccio delle competenze, ha complicato e indebolito il sistema costituzionale oltre ogni ragionevolezza. Invertire la rotta è diventato ineludibile.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Marco Revelli

intervista di Stefano Caselli su "Il Fatto quotidiano" del 28/10

"Sono piazze tragiche, nel senso letterario del termine, perché sono espressione di situazioni nelle quali non si può scegliere tra un bene e un male, tra una soluzione positiva e una negativa. Nelle tragedie, purtroppo, si sceglie sempre tra due mali". Marco Revelli, torinese, sociologo, di piazze ne ha viste tante, ma mai (o quasi) come quelle andate in scena lunedì sera: “Possiamo dire – sospira – di essere definitivamente fuori dal Novecento”.

Professor Revelli, cosa ci dicono queste “rivolte”?

Sono manifestazioni abbastanza diverse a seconda delle città, ma emergono due protagonisti: i primi, chiamiamoli esercenti, sono espressione di un’estrema fragilità sociale che ormai colpisce anche categorie apparentemente benestanti e che ha forse un precedente nel movimento dei Forconi del 2013. Non sono state manifestazioni di poveri, semmai di impoveriti, colpiti dalla prima ondata del virus e atterriti dall’idea di precipitare definitivamente con la seconda. Il nostro sistema economico e sociale era già gravemente malato prima, la pandemia ha solo portato in superficie il morbo. Poi ci sono gli altri, i protagonisti dei disordini, per certi versi simili ai Gilet gialli francesi, generalmente provenienti dalle periferie, ragazzotti che normalmente nel weekend fanno lo struscio di fronte alle vetrine degli oggetti del desiderio, scesi in piazza con una logica da riot americani, da una parte per esprimere rabbia, dall’altra per soddisfare desideri, come le immagini dell’assalto all’atelier Gucci dimostrano.

Perché parla di uscita definitiva dal XX secolo?

Siamo di fronte al prodotto di classi sociali in decomposizione, attraversate da un forte risentimento e invidia sociale: la pancia della nostra società è un serbatoio esplosivo di rancore e mancanza di speranza. La logica è da guerra di tutti contro tutti.

Con quale obiettivo?

Ogni protagonista di queste proteste vede solo le proprie ragioni – anche valide per carità – ma la mediazione tra le proprie sofferenze e le sofferenze generali non compare mai. È una caduta di orizzonte.

Sono piazza di destra?

Sono molto esposte a tentativi egemonici di destra, che nel tutti contro tutti sguazza molto meglio di chi ragiona in termini di giustizia sociale ed eguaglianza, ma attenzione a liquidare il tutto come fascisteria delinquenziale, sarebbe un inutile esorcismo. Certo, ci sono gli ultras delle curve, ma preoccupiamoci del fatto che queste persone avvertano con chiarezza che esistono momenti di rabbia generalizzata in cui sanno di avere campo libero e molte orecchie pronte ad ascoltarli.

Qual è il nemico numero uno?

Il cosiddetto decisore pubblico, come se chi governa avesse ora a disposizione decisioni in grado di risolvere i loro problemi. Ma purtroppo non ce li ha. Siamo in una condizione tragica, e nella tragedia c’è sempre un fatto che si compie rispetto al quale il comportamento degli uomini è destinato alla sconfitta. Si paga per propria colpa e di colpe ne abbiamo tante – alcuni di più, altri di meno –. Il nemico dovrebbe essere il modello di vita e di organizzazione economica che abbiamo costruito negli ultimi 30 anni, ma con il virus alle calcagna sono inutili elucubrazioni.

È possibile un dialogo?

Il dialogo richiederebbe di condurre a ragione le questioni, ma non mi pare sia questo il caso. La decisione politica in situazioni come queste (riaprire per non danneggiare, ma rischiare di aggravare l’epidemia) è destinata a sbagliare sempre e comunque.

Commenta (0 Commenti)

- Dettagli

- Scritto da Marco Revelli su il manifesto

I 35 giorni alla Fiat. Il 14 ottobre del 1980 la «marcia dei 40mila», il 15 il Consiglio di fabbrica presentò la «storia» della lotta ai vertici sindacali, il 16 l’accordo, respinto, venne dichiarato approvato

La storia di una grande, decennale insubordinazione di massa nei confronti del dispotismo produttivo di un potere che sembrava invincibile e che invece aveva dovuto piegarsi.

Il giorno prima, il 14 ottobre, gli «altri» – la «zona grigia» della fabbrica, la massa informe radunatasi intorno alle gerarchie d’azienda, capi e quadri intermedi, al grido sordo e subalterno «il lavoro si difende lavorando» – si erano ripresi la città con una marcia di alcune migliaia di manifestanti, dichiarati a mezzogiorno 15.000 nei titoli di Stampa sera, diventati 30.000 in quelli dei radiogiornali del pomeriggio, infine proclamati in 40.000 da Repubblica e tali rimasti nella storia: la «marcia dei quarantamila».

Il giorno dopo, il 16 ottobre, prima ancora che le grandi assemblee tenutesi negli spiazzi delle diverse Sezioni Fiat si fossero concluse, i media dichiareranno l’accordo «approvato» e una grande pietra tombale fu calata sulla vicenda. Personalmente ricordo l’Assemblea del mattino alle Meccaniche di Mirafiori, la grande massa scura sotto gli ombrelli perché, come in ogni crepuscolo di qualcosa, pioveva, il funzionario sindacale incaricato della conta che chiama i contrari all’accordo ad alzare la mano, e se ne alza una selva, poi passa ai favorevoli, poche decine, infine agli astenuti, meno ancora e infine proclama, perentorio «APPROVATO A GRANDE MAGGIORANZA»… Finiva lì la stagione di liberazione di quegli operai. Ma anche la storia di quel Sindacato (il Sindacato in fabbrica, il Sindacato dei Consigli, l’anima della democrazia industriale).

E un intero ciclo politico (la Prima repubblica? La «democrazia sociale» (fondata sul compromesso keynesiano?). Insieme al lungo ciclo socio-produttivo che va sotto il nome di età fordista, con il suo baricentro nella produzione di massa. Allora, a caldo, ci si rese appena conto del fatto che quella che si era consumata non era solo una sconfitta sindacale, di quelle che poi si possono recuperare, era una disfatta che sanzionava appunto «un finire». Se ne resero conto tutti, tranne il ceto politico di sinistra, e il funzionariato sindacale centrale, che lo vissero con un trattenuto senso di compiacimento per essersi tolti di torno i «rompiballe» di Torino.

Ma ora, guardando a quei fatti col distanziamento dei decenni– collocandoli nella lunga durata misurata sulla scala dei mezzosecoli – possiamo ben dire che i «35 giorni della Fiat» sono uno di quegli eventi… non mi piace il termine «epocale», ma periodizzanti di certo sì. Di quelli che dividono il tempo storico in un prima e in un dopo. In essi si rifletteva, e parlava, un contesto generale di frattura col novecento industriale. Pochi mesi prima il Governatore della Federal Reserve, Paul Volker, aveva dichiarato chiuso il ciclo aperto col ’29 e dominato dal terrore della disoccupazione, e aperto quello della lotta all’inflazione e alla rigidità della remunerazione del lavoro. Stava per entrare in vigore lo SME, il «serpente monetario», il che voleva dire che le imprese italiane non avrebbero più potuto godere dei vantaggi delle «svalutazioni competitive».

E d’altra parte i reparti di produzione di Mirafiori si erano già andati riempiendo di robot, segno che l’epoca flessibile dell’elettronica stava soppiantando quella rigida e muscolare della meccanica. Sotto i piedi (e gli occhi, chiusi) di un sindacato tronfio per la rendita di posizione fornitagli dalle lotte di quegli operai, l’erba veniva tagliata a colpi d’innovazione tecnica e organizzativa. In Giappone si produceva già col just in time e con la fabbrica integrata. Lo spirito del tempo stava facendo il suo giro.

Nemmeno i vincitori di allora lo sapevano, neppure i Romiti e gli Agnelli, men che meno gli uomini di Luigi Arisio e dei suoi «quadri», ma anche loro stavano per declinare, come la città che li aveva avuti protagonisti. È cominciato allora il declino della Fiat come “Fabbrica Italiana di Automobili – Torino”. Presto si sarebbe finanziarizzata, per poi evaporare con i successivi accordi internazionali. I marciatori silenziosi, dieci anni dopo o poco più sarebbero stati a loro volta buttati fuori, nel corso del secondo ciclo di ristrutturazione della prima metà degli anni ’90.

Torino avrebbe cessato non solo di essere la one company town che l’aveva resa centrale nel mondo, ma di conservare la propria specificità di metropoli di produzione, diventando una città come le altre (media e mediocre). In crisi, come tutte (o quasi) le altre.

Dunque, non vinse allora né la «Grande Impresa», né il «ceto medio» produttivo. Non vinse neppure un – sia pur asociale e cinico, perché svuotato della «socialità del lavoro» – «mondo della produzione». Non fu la rivincita della «borghesia novecentesca» sul proprio eterno antagonista. Si aprì al contrario la via all’inedito modello sociale, esistenziale, antropologico che va sotto il nome di berlusconismo e che se ebbe nei melmosi anni ’80 la propria gestazione troverà nei ’90 la propria consacrazione, con l’affermarsi di un nuovo ceto edonistico e vaporoso, fatuo e dissipatore (cafonal, si disse), imprevidente quanto impudente. Una neo-borghesia plebeizzata e un ceto medio irriflessivo e decomposto, che prepareranno appunto i disastri di oggi.

Per questo è tanto più importante riproporre – con la forza comunicativa che ebbe a suo tempo il cinema neorealista – le immagini (neoclassiche?) di allora, come sta facendo, proprio in questi giorni, uno dei protagonisti di quegli eventi, Pietro Perotti, con i filmati che realizzò nel cuore di quella lotta. Sono la rappresentazione di «uomini in carne ed ossa» che, destinati per origine alla catena (di montaggio), vissero invece un intenso, anche se breve, periodo di liberazione e per questo rimasero, anche nella sconfitta, per sempre, uomini liberi.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Comune di Faenza

Da lunedì 1° ottobre entrano in vigore le misure di limitazione al traffico per tutelare la qualità dell’aria nelle città, come dall’accordo di programma siglato a livello regionale da tutti i principali comuni dell’Emilia Romagna.

Dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 marzo 2021, dalle ore 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì e la prima e la terza domenica di ogni mese, esclusi:

- festivi

- domeniche dal 1° dicembre al 6 gennaio 2021

- periodo compreso tra il 20 dicembre e il 6 gennaio 2021

sarà vietata la circolazione ai mezzi più inquinanti nell’area del centro storico compresa all’interno del perimetro urbano delle seguenti strade: viale Tolosano, viale IV Novembre, viale delle Ceramiche, via Mura Mittarelli, via Renaccio (da corso Saffi a via Lapi), via Lapi, piazza Fratti, viale Stradone, piazza della Rocca e via San Giuliano.

Alcune vie interne all'area perimetrale sono escluse dalle limitazioni per consentire l'accesso ai parcheggi:

- parcheggio "Anagrafe" in piazza Ricci (ex Naviglio): via Naviglio (tratto v.le IV Novembre - ingresso parcheggio Anagrafe); via Strocchi - Corso Garibaldi (tratto via Strocchi - viale IV Novembre)

- parcheggio Ospedale Civile: da viale Stradone

- parcheggio Cofra Faenza Uno: da via Renaccio.

Per maggiori informazioni leggi l' Ordinananza in merito alle disposizioni per la limitazione della circolazione nel centro storico .

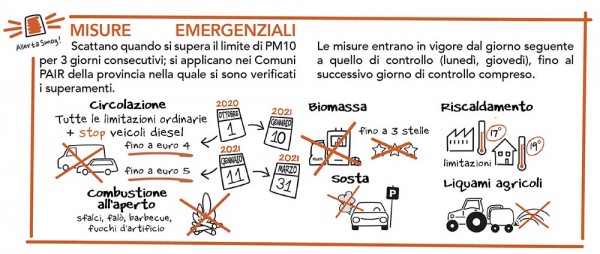

Ulteriori misure emergenziali

Nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE evidenzi un superamento dei livelli di allerta, scattano le misure emergenziali.

Il lunedì e giovedì (giorni di controllo) viene emesso il bollettino Liberiamolaria : nel caso in cui in uno dei comuni della provincia di Ravenna aderenti al PAIR (Ravenna, Faenza, Lugo) si verifichi il superamento dei limiti di legge di PM10 nei 3 giorni precedenti il controllo scattano le seguenti misure:

- ampliamento della limitazione della circolazione dalle 8.30 alle 18.30 a tutti i veicoli diesel:

- dal 1 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021 - Euro 4

- dal 11 gennaio al 31 marzo 2021 - Euro 5

- divieto in tutto il territorio comunale di uso di biomasse (legna, pellet, cippato, altro) per il riscladamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva minore a 4 stelle

- abbassamento del riscladamento fino ad un max di 19° nelle case e di 17° nei luoghi che ospitano attività produttive ed artigianali

- divieto di combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio ectc.)

- divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli

- divieto di spandimento di liquami zootecnici

- potenziamento controlli sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani.

Come fare per...

Verificare la categoria Euro di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori:

www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-classe-ambientale-veicolo

_______________________

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Piano aria integrato regionale (PAIR 2020)

Per maggiori dettagli ed elenco dei veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione del traffico:

Per maggiori informazioni sul PAIR - Piano aria integrato regionale, guarda il video dell'Anci Emilia-Romagna:

- Ultimatum americano al negoziato: «Il piano è questo, o ci sfiliamo» - di Francesco Brusa

- Gaza, l’onnipotenza «democratica» del terrore - di Matteo Niucci

- Big Tech, gas e armi: il costo salato dell’alleanza Trump-Meloni - di Roberto Ciccarelli

- Così Meloni diventa l’ufficiale di Trump nel vecchio continente - di Andrea Colombo

- Smontata la propaganda sul riarmo europeo - di Roberto Ciccarelli

- Rubio e Witkoff arrivano al tavolo di Macron - di Andrea Valdambrini

- «La controffensiva europea», così la raccontano negli Usa - di Luca Celada LOS ANGELES

- Trump-Meloni, intesa senza impegno: arrivederci a Roma - di Andrea Colombo

- Le anime inquiete attorno e dentro il Partito democratico - di Antonio Floridia

- L’asse Pd-5S e Avs (anche da solo) può fermare Meloni & soci - di Andrea Carugati

- La bandiera dell’Unione sventola a destra - di Andrea Fabozzi

- Von der Leyen paga dazio a Meloni: ok ai «paesi sicuri» - di Giansandro Merli

- "Cessate il fuoco. Liberate gli ostaggi. Istituite uno Stato palestinese. Non c’è altra via"

- Riservisti in fuga, l’esercito israeliano mai così in crisi - di Meron Rapoport

- Rai, Terzo settore e Gaza, l’opposizione si scopre più unita - di Giuliano Santoro