- 1 . 04 - stasera I referendum in TV

- 28 . 3 - 3 . 4 - Programma del Cinema europa

- 2 . 04 - ore 20,30 - Museo Malmerendi - Alberi in città , conoscerli e prendersene cura

- 3 . 04 - ore 18 - Faventia Sales - Presentazione della ricerca- progetto MEGLIO RIUSARE CHE BUTTARE

- 4 . 04 - ore 17,30 - Lectio magistralis del Prof. Giorgio Parisi: "Energie rinnovabili per l'autonomia energetica dell'Italia, Il nucleare che c'entra?

- 4 . 04 - ore 21 - Rimini - Incontro con Luisa Morgantini - Presidente AssoPalestina

- 5 . 04 - ore 17,30 Bottega Bertaccini - Ferdinando Pelliciardi presenta il libro "Pavlon matt"

- 5 . 04 - Roma - manifestazione Movimento 5 stelle: No al riarmo dell'Unione Europea

- 8 . 04 - ore 20,30 Cinema Europa proiezione di Cortometraggi "100x100 Gaza non finirò di amarti mai"

- 11 . 04 - 18,30 - 20,30 - Assemblea/aperitivo del Circolo Legambiente Lamone

- 12 . 04 - Il 12 aprile a Ravenna «per il clima, fuori dal fossile» - di Luca Martinelli

- 12 . 04 - ore 17 - Faenza Museo del Risorgimento - Corbari - Curbéra l'umo, il partigiano, il mitora

- 3 - 5 -8 - 11- 12 - 14 . 04 - Ravenna - un mese di iniziative per USCIRE DALLA CAMERA A GAS

- Febbraio - Maggio - FormAzione in Circolo 2025: il nuovo calendario di appuntamenti dedicato a soci e socie Legambiente

- 7.02 / 21.03 / 11.04 / 23.05 - a Brisighella 4 serate: "Diritti umani e civili"

- 8 - 9 . 6 - SI VOTA a 5 referendum !

- Febbraio - luglio - Programma 2025 Circolo Arci Santa Lucia

- Dettagli

- Scritto da Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

- Dettagli

- Scritto da SIMONA CIARAMITARO su Collettiva

Sono decine di migliaia i nati in Italia figli e nipoti di immigrati. Troppi non hanno parità di diritti con i loro coetanei senza una storia migratoria

Seconda e terza generazione di immigrati, così si sogliono definire coloro che, nati in Italia, sono figli o nipoti di persone migrate da altri Paesi. Sono giovani e meno giovani che in moltissimi casi non hanno la cittadinanza italiana e quindi non possono sempre godere degli stessi diritti dei loro coetanei, nonostante i genitori e in alcuni casi essi stessi paghino le tasse in Italia e contribuiscano al “dio Pil”.

Conoscere dati e numeri sui G2 e i G3 (così vengono definiti) non è mero esercizio di curiosità, ma serve per le analisi utili a mettere in campo le corrette politiche in materia. Dati e numeri, però, scarseggiano e sono di difficile reperibilità. Le fonti sono Eurostat, Istat (con un indagine del 2021 pubblicata nel maggio 2023), un rapporto Caritas e poco altro.

STRANIERI A CASA PROPRIA

Eurostat ci dice che sono 898 mila gli adulti nati nell’Ue figli di extra-comunitari e il numero riguarda solamente le persone in età lavorativa, con l’esclusione della fascia più giovane, per altro molto ampia soprattutto in Italia. 872.360 è invece il totale degli alunni con cittadinanza non italiana nell’anno scolastico 2021/2022.

Il XXXII Rapporto Immigrazione Caritas e Fondazione Migrantes precisa che le regioni con la maggior presenza di questi alunni si confermano Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto e, per quanto riguarda i continenti di provenienza, il 44,1% sono originari dell’Europa (Romania e Albania sono i Paesi prevalenti), seguono Africa, Asia e America. Il totale degli studenti con cittadinanza straniera iscritti all’anno accademico 2021/2022 sono il 6% del totale, meno della metà dei quali ha conseguito un diploma in Italia.

Il tasso di naturalizzazione degli extra-comunitari in Italia (il rapporto tra chi ha la cittadinanza e il numero complessivo dei residenti stranieri) è pari al 2,9%. Arriviamo con questo dato alla annosa questione della cittadinanza, che in Italia si ottiene dopo almeno dieci anni di residenza, per matrimonio o per trasmissione o elezione, vale a dire la ricezione della nazionalità dei genitori. Il nostro Paese è decimo in Ue per tasso di naturalizzazione dei cittadini extra-comunitari.

Così Gianluca Torelli, responsabile Politiche giovanili Cgil: “Ci sono scuole di aree metropolitane che hanno sino al 70% di studentesse e studenti di origine straniera, quindi in futuro il dato della multiculturalità sarà sempre più la nuova identità del Paese”. Che aggiunge: “Più che integrare serve cambiare la nostra mentalità”, anche per contribuire a superare le oggettive difficoltà dei ragazzi con storie migratorie”.

E se si pensa alle fasce in età lavorativa “la Cgil si misura anche con questa sfida”: “Si tratta di lavoratori più esposti”, basti pensare alla piaga del caporalato: “La sindacalizzazione è difficile – conclude – ma ormai abbiamo delegate e delegati migranti o di seconda generazione che in prima persona si prendono l’impegno di condurre battaglie per tutti i colleghi”.

CITTADINANZA ARENATA

Le proposte di legge in materia di cittadinanza non sono mai mancate, ma nessun governo ha mai avuto la forza politica di farne approvare nemmeno una in via definitiva. Vediamo quali sono le proposte sul campo e le diverse strade possibili per ottenere, oggi, la cittadinanza.

Ius soli: la cittadinanza è acquisita per il fatto di essere nati sul territorio dello Stato nel quale si risiede. Una proposta di legge è arenata in Parlamento dal 2013 e introdurrebbe uno ius solis temperato, almeno uno dei genitori deve essere titolare del diritto di soggiorno permanente.

Ius sanguinis: la cittadinanza è acquisita per discendenza o filiazione, se i genitori immigrati hanno la cittadinanza anche i figli sono cittadini italiani (legge 91 del 1992)

Ius scholae: si acquisisce la cittadinanza al compimento di un ciclo di studi. Anche in questo caso il tema è oggetto di una riforma della legge sulla cittadinanza del 2018 che è ferma in Parlamento dal 2022 e che prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana per i minorenni stranieri nati in Italia o arrivati prima del compimento dei 12 anni che abbiano risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia, e che abbiano frequentato regolarmente almeno 5 anni di studio nel nostro Paese, in uno o più cicli scolastici.

Ius culturae: i minori stranieri nati in Italia, o entrati entro il dodicesimo anno di età, possono ottenere la cittadinanza dopo avere “frequentato regolarmente per almeno cinque anni uno o più cicli presso istituti scolastici del sistema nazionale, o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali”: un’altra proposta di legge approvata dalla camera nel 2015 e che ha avuto lo stop in Senato nel 2017.

- Dettagli

- Scritto da Giuliano Santoro su il manifesto

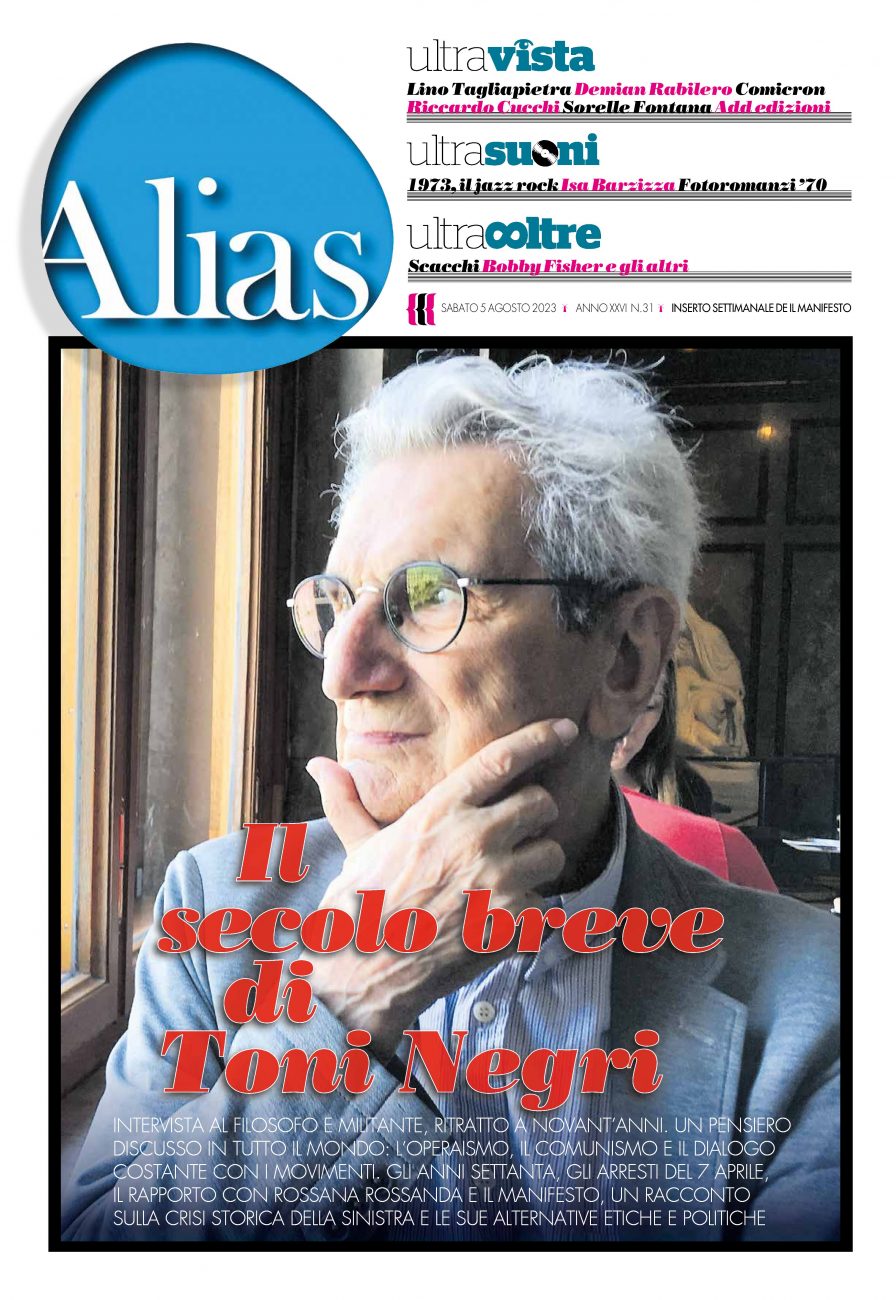

ASSEMBLEA. Dopo le critiche sul modo in cui abbiamo trattato la figura del filosofo-militante in occasione della sua scomparsa, in un'assemblea si sono ritrovate le voci e le generazioni di questo giornale

Viviamo in tempi di flame rabbiosi e istantanei sui social e bolle che balcanizzano le discussioni e rendono molto difficile il dialogo. E allora, quando sono emerse alcune divergenze con alcuni compagni e compagne storiche del manifesto a proposito del giornale dello scorso 17 dicembre dedicato alla scomparsa di Toni Negri, abbiamo scelto una strada in ostinata controtendenza: convocare un’assemblea. Per discutere, scambiarsi informazioni e punti di vista, mettere in comune esperienze.

Quest’incontro è avvenuto lo scorso 11 gennaio, nella nostra redazione di via Bargoni. Nella stanza dei caporedattori si sono strette una accanto all’altra le diverse generazioni del manifesto. «Questa direzione ha il compito di non sfuggire alle polemiche. Dunque, anche le critiche dure sono un indice di vitalità», è la premessa di Andrea Fabozzi. Assieme a lui, ha dato il benvenuto anche Massimo Franchi, a nome del Cda. E c’era anche Tommaso Di Francesco, che era assieme a Luciana Castellina quando, nel 1969, il gruppo del manifesto venne radiato dal Pci.

APRE IL DIALOGO a più voci quest’ultima, una delle promotrici della lettera che ha dato il via alla discussione.

LA REDAZIONE CONSIGLIA:

Il manifesto e Potere operaio: un confronto che faremo

Precisa subito che il dissenso su come abbiamo scelto di raccontare la figura di Negri «non è generazionale». «La commemorazione di Toni Negri è apparsa così forte da apparire come identità del giornale – è la preoccupazione di Luciana – Per questo sentiamo il bisogno di momenti di collegamento che ci riportino a posizioni più comuni».

Tocca a Famiano Crucianelli esplicitare ulteriormente. Con un avvertimento: nessuno ha l’intenzione di ristabilire qualche ortodossia o omogeneizzare la «ricchezza della pluralità», la biodiversità propria delle culture politiche che attraversano il giornale. «Già il gruppo originario del manifesto aveva una sua pluralità interna – precisa Famiano – Non era un gruppo bolscevico, c’era una dialettica fortissima. Non a caso ci sono state discussioni e rotture negli anni: ma ciò non ha mai rappresentato la desertificazione di una storia comune».

Poi ricorda le posizioni dei deputati del Pdup in occasione degli arresti del 7 aprile: «Votammo contro leggi emergenza e contro l’arresto di Negri. Girammo le carceri speciali per avere un dialogo con quei compagni. Demmo una mano a tirar fuori dal carcere anche Oreste Scalzone, afflitto da problemi di salute». Ma l’impressione di Famiano è che «per il ricordo di Negri si sia avvertita una semplificazione che rappresenta un torto a lui stesso: è apparso come un intellettuale e un filosofo sofisticato, ma è stato e si è sempre definito un militante politico».

Da qui discende che avremmo mancato di evidenziare «la concretezza politica di quella storia: ciò che è avvenuto dalla metà degli anni Settanta in poi. L’errore del compromesso storico da una parte e la germanizzazione del paese per cui il movimento si infilò in un angolo». Il nodo è tutto politico e per certi versi ancora attuale, dal momento che «le condizioni soggettive perché possa maturare l’alternativa non sorgono spontaneamente».

LA PAROLA va a Massimo Anselmo, compagno del manifesto napoletano. «Negli anni Settanta stava avvenendo una mutazione dei rapporti di forza tra le classi e internazionali che ad esempio Lotta continua, dalla quale provenivo, non riusciva a leggere – racconta – Cosa che invece faceva il manifesto. Oggi bisogna capire come è cambiata la pelle del produttore. Dobbiamo essere elemento collettivo di inchiesta sociale».

È vicino a questo giornale fin da allora anche Maurizio Iacono. Il quale ricorda di aver chiesto lui stesso a Negri, nel 1983, di scrivere dalla galera un articolo per il manifesto sul centenario della morte di Marx. Oggi accoglie la sfida dell’innovazione delle categorie di lettura, ma avverte il pericolo che anche la teorica critica sia digerita dal sistema. «C’è un grande revival internazionale di Marx – afferma – Ma bisogna stare attenti a non avere nessuna nostalgia. Non bisogna tornare indietro. Siamo in un’epoca in cui sembra si sia persa la profondità, tutto sembra giustapposto in superficie: persino le forme eversive sono compatibili. Abbiamo bisogno di trovare un Uno nuovo di fronte a un Molteplice sparso che il neoliberalismo ha dimostrato di riuscire a riassorbire».

NEL GIRO di pochi interventi siamo arrivati alle sfide contemporanee.

Marco Bascetta sottolinea che questo sguardo ha animato il giornale in occasione della scomparsa di Negri. «Gran parte degli autori hanno lavorato con Toni nella fase del cosiddetto postoperaismo – argomenta – A partire dagli anni Novanta, Toni diventa militante in un altro modo». È il Toni Negri dell’inchiesta metropolitana, del postfordismo e delle nuove forme di produzione. «Toni nella sua vita è stato molte cose – prosegue Marco – è stato cattolico, poi socialista, ha vissuto in un kibbutz, poi operaista- Noi abbiamo pensato fosse utile raccontare la fase in cui interloquì con i nuovi movimenti. Possiamo dire che da cattivo maestro era divenuto buono scolaro dei movimenti».

Questa fase, durata fino a oggi, quasi trent’anni, è anche quella che accompagna l’emersione di Negri sulla scena globale. «Il lavoro teorico del Negri della quadrilogia con Michael Hardt da Impero in poi, anticipata da Il lavoro di Dioniso edito da manifestolibri, ha avuto una risonanza in tutto il mondo che per un intellettuale comunista italiano è un caso più unico che raro – constata Marco – Per trovare un fenomeno analogo dal punto di vista della diffusione planetaria forse bisogna tornare a Gramsci. Dunque, non è si trattato solo di raccontare un personaggio, ma di dar conto di un fenomeno teorico politico vasto».

Più vasto è divenuto anche l’orizzonte di questo giornale, nel corso di questi decenni. «In una storia lunga – sostiene Marco – Entrano più persone e anche altre correnti. Il solco tracciato da Romolo ha importanza fondativa, ma Roma è negli anni è andata oltre quel solco, è cresciuta».

A PROPOSITO di decenni, Giansandro Merli propone uno sguardo dal punto di vista della sua generazione, cioè di quelli che sono nati negli anni Ottanta. «Siamo stati giovani in periodi diversi e abbiamo conosciuto Toni in momenti diversi – premette – Io l’ho conosciuto nel 2009, in un’assemblea cui partecipavano la Fiom, l’Flc, sindacati di base, studenti, centri sociali». Per Giansandro, il manifesto dello scorso 17 dicembre ha marcato la differenza con tutti quelli che non accettano che «uno degli intellettuali italiani più noti al mondo sia un comunista e lo sia stato fino alla fine». «Quel giornale con Negri in copertina ha venduto molto – sostiene – Se dovessi trovarci un limite direi che forse non abbiamo spiegato abbastanza quanto la sua opera sia discussa dappertutto nel pianeta».

Per i compagni che sono venuti a trovarci in redazione, il giornale ha commesso soprattutto l’errore di «semplificare» la complessità delle vicende degli anni Settanta.

Ciò emerge, sostiene Vincenzo Vita, dal commento in prima pagina affidato a Paolo Virno (uno che su molte cose con Negri non era d’accordo, a cominciare dall’inesauribile ottimismo antropologico del Professore). Il suo testo contiene un inciso molto duro contro «una canaglia dell’antico Pci», a proposito della persecuzione giudiziaria contro i movimenti.

«Il Pci ha avuto luci e ombre: il 7 aprile è un’ombra, e lo abbiamo segnalato – replica Andrea Colombo – Certo, si poteva fare una discussione storica, ma forse non era il momento. Si può sempre fare, senza andare a cercare le ragioni o i torti di quella che fu non soltanto la sconfitta di una battaglia ma la guerra perduta».

Andrea inquadra i fatti della seconda metà degli anni Settanta nel contesto della grande sconfitta: «Sarebbe sproporzionato parlare solo degli errori di Negri, che pure ci furono. Allora lo avvertivamo tutti, anche il Pci cercava vie di uscita. Eravamo fortissimi ma capivamo che stavamo per perdere. Il Toni dirigente politico fu uno dei pezzi di questa sconfitta, non il responsabile».

PER ROBERTO Ciccarelli la scelta del manifesto, su spinta soprattutto di Rossana Rossanda, di intraprendere in solitaria una campagna garantista in occasione dei processi del 7 aprile rappresenta un punto di svolta politico-culturale che ha proiettato il giornale nel futuro, oltre quegli anni Settanta. «Questo giornale nel 1979 creò un caso politico-giornalistico – ricorda Roberto – Lo fece contestando l’impianto di quel processo e la cultura giuridica che lo aveva ispirato. Lo fece trasformandosi e diventando il giornale che aspira a parlare alla sinistra intera e quindi all’intera società. Fu un momento fondativo».

Poi Roberto racconta un retroscena dell’intervista che fece a Toni Negri lo scorso luglio, in occasione dei suoi novant’anni. «Quella discussione poteva avere tagli diversi- -ricorda Roberto – Ma fu lui a propormi di farla sul suo rapporto con il manifesto. Il che fa capire l’affetto che nutriva verso questo giornale e per Rossanda, con la quale ebbe un rapporto che diventò critico e anche molto duro, come accade tra comunisti». Racconta anche del 1997, di quando aveva scelto di tornare in Italia, in prigione, perché era convinto che da quella posizione avrebbe strappato l’amnistia per gli anni Settanta: «Fu in quell’occasione, prima di tornare, che Rossanda gli disse: ‘Non partire, è una trappola’. Proprio lei, che quindici anni prima gli aveva contestato la scelta di riparare in Francia».

In mezzo a questo rovesciamento, e a questo rapporto tra due grandi intellettuali e militanti politici, c’è il manifesto. «Toni da comunista ha letto in chiave politica il suo rapporto con questo giornale – conclude Roberto – Il che ci offre l’occasione di discutere del manifesto del presente e del futuro».

«NOI FACCIAMO un quotidiano – dice Andrea Fabozzi ponendo la critica e la discussione come attitudini permanenti – E facendolo ci sottoponiamo ogni giorno al giudizio di tutti: degli amici e dei compagni, ma innanzitutto di un pubblico vasto. Non abbiamo nessun interesse a chiuderci alla critica e certamente abbiamo ogni giorno tante cose di valore ma anche tante lacune. Viviamo del resto tempi difficili da leggere e raccontare, con di fronte a noi la peggiore destra e proprio il fatto che sia arrivata al governo è un’altra prova dei nostri limiti. Per questo che le vostre critiche, che non abbiamo condiviso, siano arrivate sulla memoria di Negri ha favorito l’impressione che si trattasse solo di discussione interna. Non può essere così e vi invito a starci addosso anche su altre questioni».

Luciana Castellina rievoca i momenti delle divisioni con Negri. Come sui consigli di fabbrica: il manifesto gli attribuiva una funzione positiva, di pungolo al sindacato, per Potere operaio erano uno strumento riformista. E avverte: «Non siamo un giornale come gli altri, nasciamo dalla critica al giornalismo e dal rapporto passivizzante tra chi scrive e chi legge».

Del resto, in quale giornale come gli altri ci sarebbe stata una discussione del genere?

- Dettagli

- Scritto da MARCO TOGNA su Collettiva

Il governo estrometterà la multinazionale dalla gestione. Fiom Cgil: “Il cambiamento che chiedevamo per rilanciare azienda e lavoro”. Giovedì 18 nuovo incontro

Indietro non si torna: il rapporto con Arcelor Mittal è chiuso. Il governo ha deciso di rompere con il colosso franco-indiano nella gestione di Acciaierie d’Italia e di assumersi la piena responsabilità di Taranto e degli altri stabilimenti. Questa la novità emersa nell’incontro con i sindacati che si è tenuto nella serata di giovedì 11 gennaio, convocato dall’esecutivo a Roma, presso la sede di Palazzo Chigi.

Una novità fortemente caldeggiata dalla Fiom e dalle altre sigle metalmeccaniche, che però deve ancora assumere una forma: l’esecutivo tenterà la strada del “divorzio consensuale”, che sarebbe preferibile anche per ridurre i pericoli di contenzioso legale, ma non è ovviamente esclusa la soluzione del commissariamento e dell’amministrazione straordinaria.

Per verificare la possibilità di un accordo con Arcelor Mittal, chiudendo così senza ulteriori strascichi la joint venture nata nel 2020, il governo ha preso tempo fino a mercoledì 17 gennaio. Per il giorno seguente (giovedì 18), infatti, è in programma un nuovo vertice con i sindacati, dove si renderà noto l’esito della trattativa con la multinazionale.

FIOM CGIL: IL CAMBIAMENTO CHE CHIEDEVAMO

“Finalmente ci siamo: il governo ha deciso di non tornare più indietro e quindi di procedere sulla strada di assumere la gestione dell’azienda”. All’uscita dal vertice con il governo, il segretario generale Fiom Cgil Michele De Palma mostra la propria soddisfazione per la “svolta” impressa all’ex Ilva: “Questo è il punto di cambiamento su cui noi abbiamo investito con le lavoratrici e i lavoratori di tutti gli stabilimenti, allo scopo di salvaguardare il futuro dell’azienda, dell’occupazione e dell’ambiente”.

Il governo, prosegue il leader sindacale, ha risposto “anche a una nostra richiesta, ossia quella di tutelare i lavoratori anche dal punto di vista della salute e sicurezza. Abbiamo dunque anche chiesto che negli eventuali ammortizzatori che saranno utilizzati, concordati tra l’azienda e il governo, ci sia il fatto che i manutentori, che sono coloro che tengono in piedi gli impianti, siano messi nelle condizioni di poter lavorare”.

De Palma non nasconde certo che “è stata dura ed è dura”, ma rimarca che “i lavoratori hanno tenuto in piedi gli impianti, hanno difeso il lavoro, l’ambiente, la salute e la sicurezza delle persone”, sottolineando che “siamo a un passo dal fatto che il governo si assuma le proprie responsabilità”. Parimenti, anche Arcelor Mittal sta per “assumersi le proprie responsabilità: non volendo più investire, è ovvio che l’uscita dalla gestione dell’azienda è il punto fondamentale”.

Giovedì 18, dunque, sarà un’altra giornata d’importanza capitale. “Abbiamo detto al governo che la garanzia per il futuro è l’occupazione di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori”, conclude il segretario generale Fiom Cgil: “Non può più succedere, come accaduto in passato, che a pagare il prezzo delle scelte sbagliate di manager, amministratori delegati e proprietà siano le lavoratrici e i lavoratori, i cittadini, l’ambiente. Noi ci faremo garanti di questo cambiamento, e lo faremo assieme ai lavoratori e ai cittadini di tutte le città coinvolte”.

LA POSIZIONE DEL GOVERNO

“Abbiamo l'urgenza di un intervento drastico, che segni una svolta netta rispetto alle vicende per nulla esaltanti degli ultimi dieci anni”. A spiegare le ragioni dell’esecutivo è stato il ministro per le Imprese Adolfo Urso, nel corso dell’informativa al Parlamento su Acciaierie d’Italia che si è tenuta nella mattinata di giovedì 11 presso l’aula del Senato.

“L'impianto è in una situazione di grave crisi: nel 2023 la produzione si attesterà a meno di tre milioni di tonnellate, come nel 2022, ben sotto l'obiettivo minimo che avrebbe dovuto essere di quattro milioni, per poi risalire nel 2024 a cinque milioni”, ha spiegato Urso: “Nulla di quanto programmato e concordato è stato realizzato, nessuno degli impegni presi è stato mantenuto né sull’occupazione né sul rilancio industriale”.

Il titolare del dicastero ha rimarcato che “in questi anni la produzione è stata progressivamente ridotta in spregio agli accordi sottoscritti. E perfino negli anni in cui la produzione era profittevole in Europa la produzione è stata mantenuta bassa, lasciando campo libero ad altri attori stranieri”.

Il ministro, in conclusione, ha affermato che il governo “vuole invertire rotta cambiando equipaggio e delineando un piano siderurgico nazionale sulla base di quattro poli: Taranto, Piombino, Terni e le grandi acciaierie green del Nord Italia”. Riguardo Taranto, infine, ha dichiarato che “l’ex Ilva, che è il più grande polo siderurgico d'Europa, può essere il più grande polo siderurgico green più avanzato del nostro continente”.

- Dettagli

- Scritto da Cgil Cisl Uil su Ravenna WebTV

Cgil Cisl Uil della provincia di Ravenna, unitamente alla categorie dei pensionati Spi Cgil Fnp Cisl Uilp Uil, confermano la necessità di modificare le scelte della Regione Emilia Romagna in materia di aumento delle rette delle CRA e dei CSRR (Case Residenza Anziani e Centri Socio Riabilitativi Residenziali), chiedono di aprire immediatamente il confronto con i Comuni e i Comitati di Distretto.

In particolare, chiedono di:

– rivedere i valori ISEE di riferimento per ampliare la platea degli utenti che necessitano dell’aiuto dei Comuni;

– condividere la richiesta di sospendere la delibera regionale, collegando il sistema tariffario alle nuove regole per l’accreditamento, sul quale è in corso il confronto con le organizzazioni sindacali regionali;

– sostenere la richiesta sindacale di definire una retta regionale graduata su base ISEE;

– sostenere la richiesta di aumento del Fondo Nazionale e del Fondo Regionale per la non autosufficienza.

La delibera regionale – adottata contro il parere di Cgil Cisl Uil e senza tenere conto della contestuale necessità di rivedere il sistema regionale che garantisce omogeneità qualitativa e tariffaria dei servizi per anziani non autosufficienti e disabili – prevede incrementi di 123 euro mensili a carico degli utenti e delle loro famiglie, che su base annua equivalgono al valore medio di una tredicesima.

Per la provincia di Ravenna il provvedimento riguarda oltre 1.500 anziani e quasi un centinaio di disabili, pesando sulle condizioni sociali delle famiglie, già gravate da crisi economica, costi energetici alle stelle, inflazione elevata, stipendi e pensioni bloccate. Un aggravio inaccettabile anche perché scollegato da ogni verifica puntuale sui costi effettivi di gestione e sulla qualità del servizio.

Per queste ragioni Cgil Cisl Uil della provincia di Ravenna, in attesa di definire ulteriori forme di mobilitazione e di manifestazione del dissenso che culmineranno nel presidio convocato per il 13 febbraio davanti alla sede della Regione Emilia Romagna, ritengono indispensabile una presa di posizione delle amministrazioni locali, per riposizionare l’intervento della Regione e per allargare la platea di chi, a fronte di una situazione economica più disagiata, non è in grado di far fronte agli aumenti.

CGIL CISL UIL

- Dettagli

- Scritto da PATRIZIA PALLARA su Collettiva

Dietro ai positivi dati Istat non ci sono nuove assunzioni ma mancate uscite dovute alla riforma delle pensioni. Crescono gli inattivi, formazione al palo

Novembre 2023 è stato un mese da record per il lavoro. Ha registrato 30 mila occupati in più rispetto a ottobre, con un aumento annuo di 520 mila unità rispetto allo stesso mese del 2022, per un totale di 23 milioni 743 mila. Il tasso di occupazione è rimasto invariato al 61,8 per cento e quello di disoccupazione è sceso dal 7,7 di ottobre al 7,5 di novembre.

I dati sono snocciolati dall’Istat, rimbalzati con titoli trionfalistici sui media e sbandierati dalla ministra del Lavoro Marina Calderone come “un chiaro successo per le politiche del governo che hanno puntato sulla formazione, per rendere le persone più occupabili e velocizzare l'incrocio fra domanda e offerta”.

UN DATO POSITIVO

Ma è davvero così? “Il dato positivo c’è, ma attenzione ai titoloni sui record, a questa corsa sensazionalistica a battere il primato mese dopo mese – afferma Rossella Marinucci, della Cgil nazionale -. Dietro ai numeri ci sono fattori diversi e diverse spiegazioni. Il mercato del lavoro è una struttura mobile, e quando si analizzano le cifre si deve tenere presente che derivano da una serie di elementi: nuove assunzioni e cessazioni, entrate e uscite, e anche permanenza più o meno lunga, che varia a seconda delle leggi sulla previdenza. Non sempre l’aumento degli occupati corrisponde a un aumento dei posti”.

IN PENSIONE PIÙ TARDI

È questo il caso: la crescita sbandierata non è da attribuire a nuovi ingressi ma alla mancata uscita dal mercato del lavoro o da uscite ritardate, frutto delle riforme pensionistiche approvate che stanno facendo sentire adesso i loro effetti. La legge Fornero trattiene di più le persone al lavoro, allungandone la vita professionale e facendone slittare l’uscita. Quindi non si tratta di nuove assunzioni.

FATTORE DEMOGRAFICO

A questo si intreccia un altro fattore, il fenomeno demografico, cioè il “degiovanimento” della popolazione attiva. Dei 520 mila occupati in più registrati da novembre 2022 a novembre 2023, ben 477 mila sono nella fascia degli over 50: in pratica il 92 per cento. Mentre c’è stato un calo di 47 mila unità tra i 35-49enni. Aumentano di poco i lavoratori nella fascia 25-34 anni (più 71 mila) e i 15-24enni (più 19 mila).

ULTIMI 16 ANNI

L’andamento dell’occupazione degli ultimi 16 anni conferma questa tendenza. La percentuale degli occupati tra i 50-64enni è salita dal 46,2 per cento di novembre 2007 al 64,1 per cento del 2023. Quella dei lavoratori tra 25-34 anni è calata dal 70,7 per cento del 2007 al 68,4 per cento del 2023, con alterne vicissitudini, quindi 2,3 punti sotto. Risultato: l’occupazione cresce, è vero, ma non per effetto di politiche di sviluppo e del lavoro bensì per la riforma pensionistica che sta estendendo la componente anziana e non apre nuove opportunità ai giovani.

IL NODO INATTIVI

I dati Istat segnano altre due novità. Tornano a crescere gli inattivi, dopo mesi di discesa, cioè coloro che non cercano lavoro: più 48 mila a novembre 2023 rispetto al mese precedente, per un totale di 12 milioni 273 mila persone: il 33,1 per cento della popolazione tra i 15 e i 64 anni. E c’è anche un lieve incremento degli occupati a termine, più 15 mila rispetto a ottobre.

“Entrambi sono in controtendenza rispetto a quanto abbiamo osservato nei mesi precedenti - riprende Marinucci - e vogliono dire che c’è un ritorno a forme precarie di lavoro e alla non ricerca di occupazione. In pratica, chi non è disposto ad accettare determinate offerte si sposta negli inattivi. Questi dati comunque ci parlano della quantità ma non della qualità del lavoro, che resta bassa come i salari, e che pare non interessare a nessuno. Se c’è un aumento dei contratti part time, c’è un aumento del lavoro ma è povero, a bassa intensità”.

FORMAZIONE DOVE SEI?

Un altro mito da sfatare sono le decisioni del governo sulle politiche attive, che secondo la ministra Calderone starebbero già producendo effetti positivi sull’occupazione. “Si tratta del supporto formazione lavoro, a cui possono accedere coloro che percepivano il reddito di cittadinanza considerati occupabili, che dovrebbero entrare in percorsi di inserimento veloci – conclude Rossella Marinucci, dipartimento mercato del lavoro della Cgil -. Peccato che la macchina stia partendo davvero a rilento: sulla piattaforma non ci sono molte offerte formative, che dovrebbero adeguare le competenze, perché si fa fatica a completare le classi, mentre le offerte sul sito sono poche. Quindi, da quanto risulta a noi e alle nostre strutture sui territori, per ora non è uno strumento che sta portando alla creazione di nuova occupazione”.

- Striscia di sangue infinita, la strage dei bambini senza volto - di Eliana Riva

- Tossine letali e lacrime di coccodrillo - di Micaela Bongi

- «Prima noi», Trump dichiara la guerra mondiale dei dazi - di Marina Catucci

- Difesa europea, Europarlamento approva Relazione: Pd dice sì, M5S attacca adn Kronos

- Il protezionismo che accelera la crisi dell’impero americano - di Emiliano Brancaccio

- 5 aprile, Avs aderisce Conte chiama Schlein «Confido che ci sia» - di Giuliano Santoro

- «Pronti a rispondere» ma l’Unione europea già si guarda in tasca - di Andrea Valdambrini STRASBURGO

- Netanyhau a Budapest, la chiamata è per l’Europa- di Luca Baccelli

- Schlein chiude a Calenda: «Noi al governo solo col voto» - di Andrea Carugati

- «ll no al riarmo oltre i confini di parte, la piazza del 5 aprile è aperta» - di Giuliano Santoro

- Orbán calpesta l’Aja: Netanyahu ospite d’onore a Budapest - di Lorenzo Berardi

- Lunedì Rosso del 31 marzo 2025

- Economia - Meloni ha un problema: si chiama von der Leyen - di Roberto Ciccarelli

- Al cuore del progetto autoritario - di Francesco Strazzari

- Landini: «Per fermare la guerra servono diritti e democrazia» - di Giuliano Santoro