- 1 . 04 - stasera I referendum in TV

- 28 . 3 - 3 . 4 - Programma del Cinema europa

- 2 . 04 - ore 20,30 - Museo Malmerendi - Alberi in città , conoscerli e prendersene cura

- 3 . 04 - ore 18 - Faventia Sales - Presentazione della ricerca- progetto MEGLIO RIUSARE CHE BUTTARE

- 4 . 04 - ore 17,30 - Lectio magistralis del Prof. Giorgio Parisi: "Energie rinnovabili per l'autonomia energetica dell'Italia, Il nucleare che c'entra?

- 4 . 04 - ore 21 - Rimini - Incontro con Luisa Morgantini - Presidente AssoPalestina

- 5 . 04 - ore 17,30 Bottega Bertaccini - Ferdinando Pelliciardi presenta il libro "Pavlon matt"

- 5 . 04 - Roma - manifestazione Movimento 5 stelle: No al riarmo dell'Unione Europea

- 8 . 04 - ore 20,30 Cinema Europa proiezione di Cortometraggi "100x100 Gaza non finirò di amarti mai"

- 11 . 04 - 18,30 - 20,30 - Assemblea/aperitivo del Circolo Legambiente Lamone

- 12 . 04 - Il 12 aprile a Ravenna «per il clima, fuori dal fossile» - di Luca Martinelli

- 12 . 04 - ore 17 - Faenza Museo del Risorgimento - Corbari - Curbéra l'umo, il partigiano, il mitora

- 3 - 5 -8 - 11- 12 - 14 . 04 - Ravenna - un mese di iniziative per USCIRE DALLA CAMERA A GAS

- Febbraio - Maggio - FormAzione in Circolo 2025: il nuovo calendario di appuntamenti dedicato a soci e socie Legambiente

- 7.02 / 21.03 / 11.04 / 23.05 - a Brisighella 4 serate: "Diritti umani e civili"

- 8 - 9 . 6 - SI VOTA a 5 referendum !

- Febbraio - luglio - Programma 2025 Circolo Arci Santa Lucia

- Dettagli

- Scritto da Tommaso Di Francesco su il manifesto

GUERRA E PACE. Le dichiarazioni programmatiche del presidente Meloni non danno adito a dubbi sulle scelte internazionali del governo. Niente di nuovo. Meloni potrebbe, al punto in cui governi di centro-destra e centro-centro […]

Giorgia Meloni alla Camera - LaPresse

Giorgia Meloni alla Camera - LaPresse

Le dichiarazioni programmatiche del presidente Meloni non danno adito a dubbi sulle scelte internazionali del governo. Niente di nuovo. Meloni potrebbe, al punto in cui governi di centro-destra e centro-centro sinistra hanno portato la collocazione internazionale dell’Italia, non fare assolutamente nulla e gestire l’agenda esistente dalla nave nera che comanda.

Perché dalla crisi del mondo globalizzato, a quella climatica-ambientale, dal respingimento dei migranti nell’inferno libico, alla guerra senza mai citare, alla Camera, la parola pace, dal condizionamento dei mercati finanziari, alle rendite e ai processi neoliberisti che massacrano il cosiddetto «popolo» caro alla «patriota», tutto può procedere con i programmi dei governi precedenti, Draghi e non solo. Perché c’è un vento che, dispiegate le vele, muove la nave nera che comanda: è il vento atlantico.

Non sarà un caso che il primo suo atto internazionale sia stata la telefonata a Biden, dopo la

Leggi tutto: A vele spiegate con il vento atlantico - di Tommaso Di Francesco

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Norma Rangeri su il manifesto

LA FIDUCIA ALLA CAMERA. Il presidente del consiglio Meloni (che non è un uomo ma una donna che vuole essere appellata come un politico maschio), ieri si è presentata in Parlamento per il discorso […]

Giorgia Meloni alla Camera - Ap

Giorgia Meloni alla Camera - Ap

Il presidente del consiglio Meloni (che non è un uomo ma una donna che vuole essere appellata come un politico maschio), ieri si è presentata in Parlamento per il discorso di fiducia, testimoniando, in diretta tv, l’avvilente retromarcia lessicale. Confermata dall’incipit, con quel «onorevoli colleghi» che ha cancellato d’un colpo le altrettanto onorevoli «colleghe».

La successiva lunga sfilza di nomi di donne (Tina, Nilde, Rita, Oriana, Samantha….), citate come esempi di grandi biografie di riferimento, non è tuttavia servita a resuscitare improbabili richiami alla sorellanza che non c’è. Né nel suo partito, né nel suo governo.

La presidente (senza offesa) Meloni, nel lungo, coriaceo, furbo, identitario intervento ha tentato il grande salto: dallo status di underdog allo standing di figura istituzionale, dal ruolo di leader di partito a quello di leader di governo.

Senza riuscire nell’ardua impresa, perché la militante del fino a ieri marginale partito della destra post-missina, alla fine ha prevalso su tutto

Leggi tutto: Sì, la premier Meloni è di destra - di Norma Rangeri

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Gaetano Azzariti su il manifesto

SCONFITTA. Non vi è alcuna ragione di preferire uno schieramento politico progressista se questo non è in grado di indicare un orizzonte di cambiamento più o meno radicale, di emancipazione sociale per chi non ha “diritto ad avere diritti”.

Può ben dirsi che il nuovo governo rappresenti – anche sul piano simbolico – una rottura di continuità con la Repubblica antifascista nata dalla Resistenza e legittimata dalla Costituzione del 1948. Ciò non deve però far credere che il governo della destra si ponga in assoluta discontinuità con il passato recente. Anzi, a ben vedere, è il frutto di una storia annunciata. Vale la pena allora riflettere sulle cause che hanno provocato la resistibile ascesa di Giorgia Meloni.

Iniziamo dalla fine. Dalla incapacità delle forze di centro e di sinistra di coalizzarsi per evitare di consegnare il Paese alla destra. Espressione non solo di una scarsa propensione ad usare delle regole elettorali, le quali imponevano gli accordi se si voleva provare a cambiare un esito altrimenti preannunciato, ma anche di una evidente sottovalutazione dei pericoli di una vittoria regalata alla destra. Miopia tattica, collegata ad un’impotenza strategica.

Un vuoto di prospettiva che ha fatto perdere non tanto l’elezione quanto il senso stesso del voto “a sinistra”. Non vi è, infatti, alcuna ragione di preferire uno schieramento politico progressista se questo non è in grado di indicare un orizzonte di cambiamento più o meno radicale, di emancipazione sociale per chi non ha “diritto ad avere diritti”.

Se ci si limita ad auspicare il buon governo tanto vale confidare sui tecnici. Ed infatti è arrivato Draghi, mentre i subalterni hanno cercato altrove il proprio riscatto, prima nel populismo ora nella destra sociale. Non poteva che finire così. Nel vuoto della politica di chi per natura e storia dovrebbe puntare alla cancellazione delle diseguaglianze sociali in nome dei “suoi” principi fondativi: “liberté, égalité, fraternité”, non poteva che farsi strada chi assicura “altri” valori identitari, legati all’ambigua triade “Dio, Patria, Famiglia”.

Se volessimo imparare qualcosa da questa storica sconfitta dovremmo allora cercare di risalire la china e non apprestarci a proseguire la strada sin qui percorsa per cercare di limitare i danni. Magari perdendosi ancora una volta nei riti di palazzo, nella ricerca di un leader, nello scontro di potere tra le fazioni interne ai vari partiti. Una strategia suicida perché lontana dalla realtà del conflitto e non adeguata alla profondità della crisi che attraversa il mondo progressista. Non è una questione di leader, ma un problema di storia, della “nostra” storia perduta.

Tornano d’attualità le parole di Luigi Pintor “La sinistra italiana che conosciamo è morta”. Non volgiamo ammetterlo perché la paura del vuoto ci terrorizza, ma per tornare sulla scena della storia sarà necessario elaborare il lutto e ricostruire le nostre idee. Pintor terminava le sue riflessioni con parole profetiche: “ora è un’area senza confini. Non deve vincere domani ma operare ogni giorno e invadere il campo. Il suo scopo è reinventare la vita in un’era che ce ne sta privando in forme mai viste”.

Per rimettersi sui binari della storia c’è bisogno però di riconoscere le ragioni di fondo – non quelle contingenti – che sono alla base del nostro sconcerto: esse sono tutte collegate alla perdita dei fondamentali.

In questa situazione di smarrimento, quel che può essere chiaro è solo il nostro compito: diventa necessario tornare a pensare criticamente il mondo reale, con il proposito non più solo di interpretarlo, ma anche di cambiarlo. Tornare a proporre punti di vista “rovesciati”, impegnarsi in quella che fu chiamata la “critica della critica critica” (do you remember?).

Così, ad esempio, alla retorica del merito e a quella della competizione – dogmi del presente – si devono contrapporre le virtù perdute dell’eguaglianza e della solidarietà. Alla spasmodica ricerca di una governabilità senza valori e di governi senza popolo, perché frutto delle distorsioni prodotte da sistemi elettorali premiali, si devono contrapporre indirizzi politici definiti sulla base di una rappresentanza politica reale e in grado di dare risposte ai conflitti sociali, riaffermare i diritti inviolabili ed il valore dei doveri inderogabili per assicurare il rispetto effettivo della dignità sociale delle persone. Alla fuga dal Parlamento e alla concentrazione dei poteri nelle mani degli esecutivi dovremmo riuscire a riproporre le logiche del pluralismo politico e della forma di governo a centralità parlamentare.

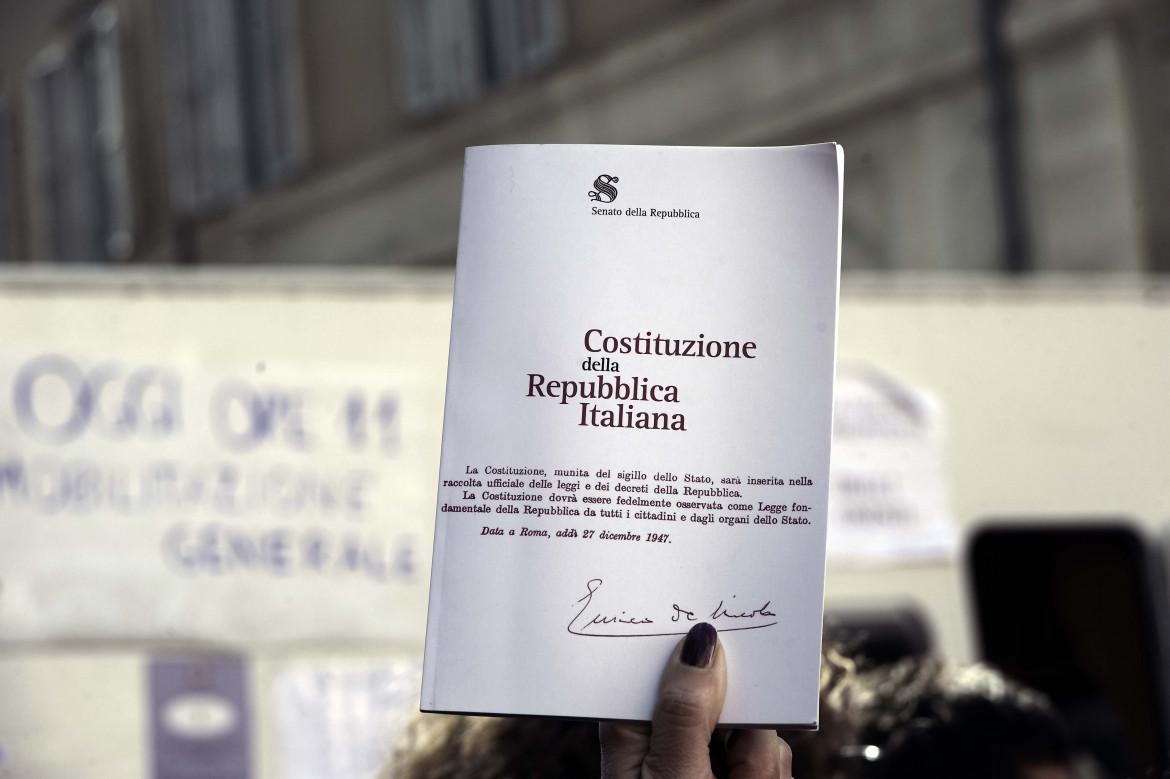

Potrei andare avanti all’infinito. Ma qui ed ora importa solo constatare che non sono le parole a mancare, sono tutte quelle scolpite nella nostra storia e collocate nella nostra Costituzione tra i principi fondamentali che devono essere realizzati: eguaglianza, libertà, solidarietà, lavoro, emancipazione, diritti civile e sociali, rappresentanza politica, giustizia sociale, dignità della persona, laicità, autonomia, sviluppo delle cultura e tutela dell’ambiente, internazionalismo, pace e ripudio della guerra.

Parole abbandonate o svuotate del loro significato reale, tradite o piegate alle logiche di convenienza dei governanti di turno e alle ragioni del mercato. Ripartiamo da qui, torniamo alle parole della Costituzione per risalire dal pozzo nel quale siamo finiti. C’è un mondo da costruire, senza più rete.

Commenta (0 Commenti)

- Dettagli

- Scritto da Simone Pieranni su il manifesto

NUOVA GUARDIA. Le nomine al Comitato Permanente hanno superato anche le previsioni di chi era convinto che Xi avrebbe preso tutto il banco. Li Qiang, ad esempio, era diventato un rumor insistente nell’ultima settimana, ma nessuno aveva pensato a lui in precedenza. Tanto più come numero due e futuro premier.

Il giorno dopo le nomine dei sette del Comitato Permanente del Politburo cinese, le azioni di alcune aziende tecnologiche cinesi sono crollate sui mercati finanziari americani. «Over reaction», come si dice in gergo, o Jack Ma e compagnia devono essere davvero preoccupati?

Da una prima lettura della chiusura del Ventesimo congresso il messaggio che arriva dal Partito comunista di Xi Jinping ci descrive una Cina su una china nazionalista, chiusa, sempre più armata e con un Partito-Stato sempre più forte anche nelle dinamiche economiche. E questo preoccupa chi ha investito nelle azioni delle società tech cinesi, già da tempo sottoposte a multe e intoppi da parte del governo centrale. La campagna contro le aziende tecnologiche private porta la firma di Xi Jinping: con un Partito completamente d’accordo con le posizioni di politica interna, economica e internazionale è lecito preoccuparsi. Ma si tratta di un ragionamento di breve termine, giustificato da come è finito il Congresso.

Le nomine al Comitato Permanente, infatti, hanno superato anche le previsioni di chi era convinto che Xi avrebbe preso tutto il banco. Li Qiang, ad esempio, era diventato un rumor insistente nell’ultima settimana, ma nessuno aveva pensato a lui in precedenza. Tanto più come numero due e futuro premier.

Li Qiang è il segretario del Partito di Shanghai ed è un fedelissimo di Xi Jinping. Proprio Xi aveva voluto la sua riconferma a segretario del Partito di Shanghai nonostante il caos che si era creato nella metropoli durante il lockdown, con proteste veementi della cittadinanza contro metodi e organizzazione delle autorità locali. Che Li Qiang possa essere o meno uno “yes man”, nel breve termine conta poco. Conta che è un fedelissimo di Xi che dovrà gestire le questioni economiche (i compiti deputati al premier in Cina) che in teoria richiedono alcuni cambiamenti perché la situazione possa riprendersi.

È lecito dubitare che Li Qiang possa opporsi alla linea tenuta fino ad ora da Xi, contro la quale aveva timidamente opposto un’altra visione l’ex premier Li Keqiang. Come tutti i funzionari cinesi che arrivano ai livelli apicali Li Qiang si dimostrerà certo capace, ma la sua nomina, avvenuta nonostante il disastro della gestione Covid a Shanghai, fa traballare uno degli architravi del metodo di selezione del Partito, cioè la «meritocrazia». Si tratta di uno scossone non da poco. Se poi vediamo agli altri nomi, la fedeltà a Xi è ancora più accentuata.

Zhao Leji rimane dallo scorso comitato permanente, ed è anche lui alleato di Xi, già a capo del dipartimento di disciplina del Partito. Come lui rimane anche Wang Huning ideologo e alleato «politico» di Xi: è lui che ha disegnato la visione politica della nuova era di Xi. Cai Qi, segretario del Partito di Pechino, altro alleato di lungo corso di Xi Jinping, fin dai tempi del Fujian dove hanno lavorato insieme 15 anni. È lui ad avere gestito lo sviluppo di Xiong’an a Pechino.

Quella che nelle intenzioni di Xi deve essere l’esempio degli esempi delle “smart city” con caratteristiche cinesi. Ding Xuexiang, in sostanza è una specie di segretario privato di Xi Jinping. Come ha scritto Neil Thomas, analista per la Cina e il Nordest asiatico presso l’Eurasia Group: «Quello che spicca davvero di Ding Xuexiang è che probabilmente ha trascorso più tempo con Xi Jinping di qualsiasi altro funzionario negli ultimi cinque anni». Prima della chiusura del Covid ha accompagnato Xi ovunque. Li Xi è un altro fedelissimo nonché probabile nuovo «zar della sicurezza», posizione di grande potere in un paese nel quale la campagna anti corruzione – come specificato da Xi nel discorso inaugurale – non finirà mai.

Dunque, dati questi nomi e i loro curriculum, nel breve periodo è lecito non essere ottimisti: ci aspettiamo una Cina più chiusa, più nazionalista, più paranoica e probabilmente sempre più assertiva in campo internazionale. Ma non possiamo non tenere conto quando si parla di Cina, anche del «lungo periodo». E in questo caso le cose potrebbero essere diverse da come le immaginiamo dopo un’analisi frettolosa. Negli ultimi anni, infatti, Xi Jinping ha promosso molti «tecnocrati».

Cheng Li, direttore del John L. Thornton China Center ha scritto che «sotto l’amministrazione Xi i tecnocrati tecnicamente ben formati, politicamente fidati, esperti di affari e con una mentalità globale sono stati visti sempre più come candidati idonei per la leadership del Pcc, quindi queste nuove reclute differiscono profondamente dai loro predecessori tecnocratici vecchio stile».

Ci sono ad esempio il segretario del partito dello Xinjiang Ma Xingrui (1959), il segretario del partito dell’Hunan Zhang Qingwei (1961), il segretario del partito dello Zhejiang Yuan Jiajun (1962), il nuovo ministro dell’Industria e della tecnologia dell’informazione Jin Zhuanglong (1964), il segretario del partito dello Shandong Li Ganjie (1964), il sindaco di Pechino Chen Jining (1964), il segretario del partito di Liaoning Zhang Guoqing (1964) e il segretario del partito dello Shaanxi Liu Guozhong (1962).

Quasi tutti nati negli anni ’60 e dunque cresciuti in un clima politico, ideologico ed economico molto diverso da quello durante il quale è cresciuto Xi Jinping. Si tratta di funzionari che hanno vissuto in pieno l’era delle riforme, delle aperture e delle buone relazioni tra Cina e Stati Uniti. E sanno, per certo, che non è la Cina che si chiude quella che può assicurare il benessere alla sua popolazione.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Andrea Carugati su il manifesto

I COLPEVOLI. La responsabilità della salita al potere di Meloni è di Letta e Conte. Ma sembrano averlo già dimenticato

Enrico Letta e Giuseppe Conte - Ansa

Enrico Letta e Giuseppe Conte - Ansa

Ci vorrebbe il Cyrano di Guccini per infilare oggi la penna ben dentro l’orgoglio dei protagonisti del defunto campo progressista. Quelli che, col loro sguardo corto, narcisismi vari e piccoli cabotaggi di carriera, già a luglio hanno accettato che Giorgia Meloni diventasse premier. E ora si sbranano per le briciole di potere rimaste, un vicepresidente, un questore, un posto al Copasir.

Li osserviamo in questi giorni commentare i nuovi presidenti delle Camere, i ministri, l’informata di reduci dell’Msi, di bigotti, e le Santanché che arrivano al potere. E alzare il sopracciglio un poco disgustati. E usare il solito linguaggio incomprensibile, «deriva polacca», o ungherese, o deficit di atlantismo, o di presentabilità. Ma la colpa è loro, dovrebbero non dormirci la notte, invece di scalpitare per fare le smorfie nei talk show, una gara tra le opposizioni più «intransigenti» e «dure» o qualche altro aggettivo a perdere.

Perché tutto questo si poteva evitare. A luglio, quando Draghi ha colto la palla al balzo per lasciare una postazione dove non voleva più stare. Ha sbagliato Conte, per primo, perché non ha capito che nessuno (meno che mai una destra già vincente nei sondaggi) gli avrebbe concesso di starsene sei mesi all’opposizione per rigenerarsi. Ma ha sbagliato soprattutto il Pd, e non solo Enrico Letta, vaneggiando di agenda Draghi, e rinunciando all’unico alleato che avrebbe potuto servire a fermare la destra nei collegi, almeno da Roma in giù.

Letta ha sbagliato di più, ma anche tutti gli altri che hanno balbettato e poi hanno votato all’unanimità il suicidio politico. Anche quelli che ora riparlano di alleanza, domani, o forse il giorno dopo, magari tra 5 anni, chissà. Erano divisi su Draghi e sulle armi all’Ucraina. E allora? Meloni si porta al governo l’amico del «dolcissimo» Putin e l’ex padano che portava il leader russo sulle magliette. E gli americani, molto più pragmatici dei loro fans italiani, se ne sono già fatti una ragione e annunciano collaborazione.

Da noi no, dem e contiani continuano a beccarsi come i capponi di Renzo, a sognare di fregarsi due punti percentuali nel prossimo sondaggio virtuale. E intanto Meloni arriva a palazzo Chigi col suo contorno di gente che il potere l’ha sognato per una vita, o l’aveva perduto lustri fa e ora per miracolo lo ritrova.

E i capponi? Litigano, vaneggiano di «congresso costituente», probabilmente inconsapevoli della rabbia che monta contro di loro. Perché gli italiani di centrosinistra lo sanno benissimo chi sono i responsabili, sanno che Meloni ha preso solo il 26% e la coalizione di destra gli stessi voti di 4 anni fa. Nessuno sfondamento, solo un uso intelligente della legge elettorale. Ma i sedicenti progressisti non si scusano nemmeno, tirano dritto, danno le pagelle, pronti (i dem) per un nuovo giro di giostra in un congresso che non cambierà nulla.

Nessuno di loro, tranne qualche cane sciolto, può dire di aver provato a fermare il treno che andava verso il burrone. Tutti zitti e buoni, in attesa che il leader scegliesse quelli da mettere in lista. Convinti di prendere voti al Nord sull’eredità di Draghi e candidando Cottarelli.

Conte invece non si era fatto nessuna illusione, tranne quella di avere un risultato che gli consentisse di sopravvivere. E ora lancia la sua opa sulle macerie del Pd, che la traversata duri due anni o cinque a lui non importa. Come pare non importare a nessuno quello che questa destra farà alla carne viva del Paese dal ministero delle «imprese», da cui scompare il concetto stesso di «lavoratori». O da quello della «natalità» che darà botte ai diritti delle donne. O da quello del «merito» pensato per sfregiare la scuola pubblica. Troppo facile accomodarsi adesso nei salotti a dire «che orrore». Si spera almeno che domani, quando Draghi passerà la campanella a Meloni, il caffè vada di traverso a tutti loro.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Alessandro Messina

È sotto gli occhi di tutti che la situazione della guerra in Europa si aggrava di settimana in settimana. Non era difficile prevedere la piega che avrebbe preso, data la sua genesi (l’invasione russa) ed il successivo atteggiamento dei protagonisti di questo conflitto (con l’intervento de facto, nell’ordine, della NATO degli Usa e dell’Europa). Quello che oggi abbiamo di fronte è in sostanza un piano inclinato in cui le mosse dei belligeranti, al di là delle intenzioni, tendono inevitabilmente ad avvicinare la catastrofe finale: che è bene sempre ricordarlo, sarebbe la guerra mondiale (combattuta in Europa come le due precedenti) e la catastrofe nucleare. Nella dimensione bellica si riproducono sempre dinamiche quasi automatiche per le quali ogni passo che avvicina uno dei contendenti alla vittoria in realtà allontana la pace. Senza dimenticare che le fasi finali del conflitto furono, nella seconda guerra mondiale, caratterizzate da un vertice di sanguinosa follia, non solo da parte dei nazisti e dei fascisti, per culminare nei bombardamenti terroristici a tappeto (obiettivi civili) sulle città tedesche e italiane e nella strage nucleare a scopo sperimentale e monitorio.

È sotto gli occhi di tutti che la situazione della guerra in Europa si aggrava di settimana in settimana. Non era difficile prevedere la piega che avrebbe preso, data la sua genesi (l’invasione russa) ed il successivo atteggiamento dei protagonisti di questo conflitto (con l’intervento de facto, nell’ordine, della NATO degli Usa e dell’Europa). Quello che oggi abbiamo di fronte è in sostanza un piano inclinato in cui le mosse dei belligeranti, al di là delle intenzioni, tendono inevitabilmente ad avvicinare la catastrofe finale: che è bene sempre ricordarlo, sarebbe la guerra mondiale (combattuta in Europa come le due precedenti) e la catastrofe nucleare. Nella dimensione bellica si riproducono sempre dinamiche quasi automatiche per le quali ogni passo che avvicina uno dei contendenti alla vittoria in realtà allontana la pace. Senza dimenticare che le fasi finali del conflitto furono, nella seconda guerra mondiale, caratterizzate da un vertice di sanguinosa follia, non solo da parte dei nazisti e dei fascisti, per culminare nei bombardamenti terroristici a tappeto (obiettivi civili) sulle città tedesche e italiane e nella strage nucleare a scopo sperimentale e monitorio.

Quali sono i fatti nuovi che rendono ancora più pericolosa la situazione e sempre più difficile un passo indietro lungo il piano inclinato? Ai miei occhi innanzitutto la decisione della Russia di annettere le province (quasi) occupate con quella buffonata di votazione che si è tenuta sotto il controllo militare armato degli occupanti.

Leggi tutto: La pace è lontana ma è più che mai urgente - di Alessandro Messina

Commenta (0 Commenti)- Striscia di sangue infinita, la strage dei bambini senza volto - di Eliana Riva

- Tossine letali e lacrime di coccodrillo - di Micaela Bongi

- «Prima noi», Trump dichiara la guerra mondiale dei dazi - di Marina Catucci

- Difesa europea, Europarlamento approva Relazione: Pd dice sì, M5S attacca adn Kronos

- Il protezionismo che accelera la crisi dell’impero americano - di Emiliano Brancaccio

- 5 aprile, Avs aderisce Conte chiama Schlein «Confido che ci sia» - di Giuliano Santoro

- «Pronti a rispondere» ma l’Unione europea già si guarda in tasca - di Andrea Valdambrini STRASBURGO

- Netanyhau a Budapest, la chiamata è per l’Europa- di Luca Baccelli

- Schlein chiude a Calenda: «Noi al governo solo col voto» - di Andrea Carugati

- «ll no al riarmo oltre i confini di parte, la piazza del 5 aprile è aperta» - di Giuliano Santoro

- Orbán calpesta l’Aja: Netanyahu ospite d’onore a Budapest - di Lorenzo Berardi

- Lunedì Rosso del 31 marzo 2025

- Economia - Meloni ha un problema: si chiama von der Leyen - di Roberto Ciccarelli

- Al cuore del progetto autoritario - di Francesco Strazzari

- Landini: «Per fermare la guerra servono diritti e democrazia» - di Giuliano Santoro