- 1 . 04 - stasera I referendum in TV

- 28 . 3 - 3 . 4 - Programma del Cinema europa

- 2 . 04 - ore 20,30 - Museo Malmerendi - Alberi in città , conoscerli e prendersene cura

- 3 . 04 - ore 18 - Faventia Sales - Presentazione della ricerca- progetto MEGLIO RIUSARE CHE BUTTARE

- 4 . 04 - ore 17,30 - Lectio magistralis del Prof. Giorgio Parisi: "Energie rinnovabili per l'autonomia energetica dell'Italia, Il nucleare che c'entra?

- 4 . 04 - ore 21 - Rimini - Incontro con Luisa Morgantini - Presidente AssoPalestina

- 5 . 04 - ore 17,30 Bottega Bertaccini - Ferdinando Pelliciardi presenta il libro "Pavlon matt"

- 5 . 04 - Roma - manifestazione Movimento 5 stelle: No al riarmo dell'Unione Europea

- 8 . 04 - ore 20,30 Cinema Europa proiezione di Cortometraggi "100x100 Gaza non finirò di amarti mai"

- 11 . 04 - 18,30 - 20,30 - Assemblea/aperitivo del Circolo Legambiente Lamone

- 12 . 04 - Il 12 aprile a Ravenna «per il clima, fuori dal fossile» - di Luca Martinelli

- 12 . 04 - ore 17 - Faenza Museo del Risorgimento - Corbari - Curbéra l'umo, il partigiano, il mitora

- 3 - 5 -8 - 11- 12 - 14 . 04 - Ravenna - un mese di iniziative per USCIRE DALLA CAMERA A GAS

- Febbraio - Maggio - FormAzione in Circolo 2025: il nuovo calendario di appuntamenti dedicato a soci e socie Legambiente

- 7.02 / 21.03 / 11.04 / 23.05 - a Brisighella 4 serate: "Diritti umani e civili"

- 8 - 9 . 6 - SI VOTA a 5 referendum !

- Febbraio - luglio - Programma 2025 Circolo Arci Santa Lucia

- Dettagli

- Scritto da Red. Qualenergia

L'Italia punta soprattutto a diversificare i fornitori di gas siglando un accordo con l'Algeria per 9 mld di mc/anno in più dal 2023-2024. Ma ci sarebbe altro da fare, secondo l'analisi del think-tank Ecco.

Nella sua ricerca di alternative al gas russo, il governo italiano ha trovato una soluzione in Algeria.

Grazie al nuovo accordo siglato tra Eni e Sonatrach, il mix energetico italiano potrà contare su importazioni crescenti di gas dal Paese nordafricano con 3 miliardi di metri cubi aggiuntivi già nel 2022, arrivando a 9 miliardi di metri cubi/anno nel 2023 e più probabilmente nel 2024 attraverso il gasdotto TransMed.

Eni, in una nota, sottolinea che (corsivi e neretti nostri) “i nuovi volumi di gas oggetto dell’accordo sono anche frutto della stretta collaborazione nello sviluppo di progetti upstream a gas che, attraverso il modello fast track distintivo Eni, sta portando un’accelerazione significativa alla messa in produzione del potenziale dei campi algerini”.

Si punta quindi ad aumentare la produzione dei giacimenti algerini in modo da sfruttare maggiormente la capacità di trasporto di TransMed. Nel 2021 (dati MiSE) in Italia sono arrivati circa 21 miliardi di metri cubi di gas algerino che valgono il 29% del totale importato (erano 12 nel 2020), mentre la Russia ha fornito il 40% circa (29 miliardi di mc).

Il premier Mario Draghi, durante la sua visita ad Algeri di lunedì 11 aprile, ha sottolineato che i due governi hanno anche firmato “una Dichiarazione d’Intenti sulla cooperazione bilaterale nel settore dell’energia” e che “l’Italia è pronta a lavorare con l’Algeria per sviluppare energie rinnovabili e idrogeno verde” perché “vogliamo accelerare la transizione energetica e creare opportunità di sviluppo e occupazione”.

Non è dato però sapere come sarà attuato questo impegno green: quali progetti e investimenti, di quale entità, con quali caratteristiche e finalità?

Al momento la strategia italiana contro la crisi energetica è molto focalizzata su come sostituire il gas russo con altro gas, anziché puntare con più velocità sulle tecnologie pulite in linea con il pacchetto europeo Fit for 55.

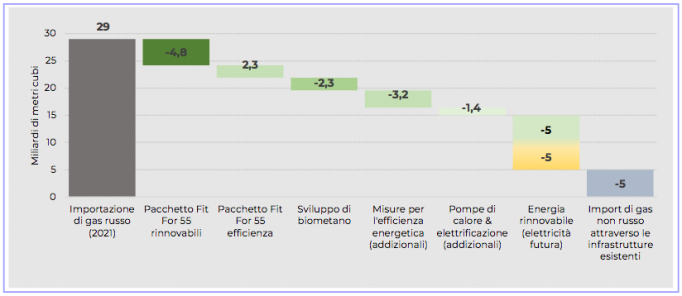

Le varie opzioni identificate dal Governo per eliminare il gas russo, si legge nella nuova analisi del think-tank italiano Ecco (link in basso), ammontano a un potenziale di sostituzione doppio (59 miliardi di metri cubi) rispetto alle importazioni attuali dalla Russia (29 mld mc).

Esiste quindi un forte rischio “di duplicazione dei costi delle infrastrutture, di intrappolare il sistema italiano nel gas per un lungo periodo (effetto lock-in) ed entrare in contraddizione con gli obiettivi di decarbonizzazione”.

Invece, secondo Ecco, il nostro Paese potrebbe sostituire in modo permanente, da qui al 2025, la maggior parte (80%) del fabbisogno di gas russo attraverso le rinnovabili, il biometano e le misure di efficienza energetica, e coprire il restante fabbisogno usando le infrastrutture gas esistenti come riassume il grafico sotto, tratto dal documento.

Tra le misure di efficienza si considerano soprattutto quelle per elettrificare i consumi finali in edifici e industrie, ad esempio con pompe di calore e isolamento termico.

In sostanza, gli analisti ritengono che “l’inclusione delle misure di efficienza energetica, sommata ai contributi delle rinnovabili e al pieno uso delle infrastrutture esistenti, permetterebbe di diversificare le importazioni di gas russo al 2025 in modo strutturale, riportando in sicurezza il sistema energetico”.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Mario Di Vito su il manifesto

25 APRILE. L’Anpi bersaglio di continue critiche malevole. Le difficoltà di comunicazione, il ruolo dei social e la ragioni politiche degli attacchi

I famosi partigiani filo-ungheresi. O l’Associazione Nazionale Putiniani d’Italia, come ha scritto ieri il Corriere della Sera. Da quando è cominciata la guerra in Ucraina e l’Anpi si è schierata – coerentemente con l’articolo 7 del suo statuto – su posizione pacifiste, non passa giorno senza che le uscite dell’associazione dei partigiani non debbano subire una radiografia per stanare il dettaglio stonato, l’errorino, la parola sbagliata che la collocherebbe senza dubbio alcuno dalla parte di Putin. Ovviamente non c’è niente di vero, e l’Anpi ha sin da subito condannato l’aggressione russa, ma bisogna pure dire che oggi, con i social network a fare da unità di misura dell’igiene del dibattito, prima di pubblicare qualsiasi cosa bisognerebbe contare fino a cento, quantomeno per non dover poi fronteggiare la sempre attiva macchina del fango.

È così che, dopo essersi beccata l’accusa di collaborazionismo filorusso per aver chiesto una commissione indipendente che indaghi sui fatti di Bucha (stessa posizione di Amnesty International, dell’Onu e pure del Pentagono), l’ultimo assalto all’Anpi riguarda la disposizione dei colori su una bandiera che si nota sullo sfondo del manifesto ufficiale rilasciato in vista della festa della Liberazione. «L’Italia ripudia la guerra», c’è scritto per terra in mezzo a un capannello di persone. Su un lato c’è la bandiera arcobaleno della pace, sull’altro, due tricolori disposti in verticale, con il rosso prima del bianco e del verde. «È la bandiera dell’Ungheria», hanno notato sui social, alludendo a qualche assurda simpatia dell’Anpi verso Orban e, quindi, verso Putin. L’autrice, Alice Milani, non ha voluto commentare, ma ha risposto in maniera ironica e delicata con una nuova striscia che ha regalato al manifesto. A voler essere pignoli, comunque, è un fatto storico che molti gruppi partigiani – a partire da Corpo Volontari della Libertà – erano soliti esporre il tricolore partendo dal rosso e non dal verde.

Al di là della vacuità della polemica, è un dato di fatto che Anpi e centrosinistra (Pd in testa) abbiano smesso di marciare a braccetto da un po’. Il primo scossone è del 2016, quando i partigiani si schierarono per il «no» al referendum costituzionale di Renzi. Davanti a quattromila persone, alla festa dell’Unità di Bologna quindi in casa Pd, andò anche in scena un confronto tra l’allora segretario dem e il presidente dell’Anpi Carlo Smuraglia. Il vecchio partigiano vinse nella gara degli applausi e la polemica non scese di tono, anzi arrivò a toccare notevoli vette di surrealismo, come quando i partigiani vennero accusati di stare dalla stessa parte dei neofascisti di CasaPound contro la riforma.

Le cose non sono migliorate quando, nell’ottobre del 2020, il comitato nazionale dell’Anpi ha designato come nuovo presidente Gianfranco Pagliarulo (che giusto ieri è stato confermato dagli organismi nazionali con 35 voti favorevoli e due astenuti, dopo l’acclamazione del congresso di Riccione di metà marzo). Giornalista, vicedirettore del periodico della Fiom milanese, Pagliarulo è stato funzionario del Pci prima di aderire, sin dalla sua nascita, a Rifondazione Comunista, di cui sarà responsabile della propaganda. Eletto al Senato nel 2001 con i Comunisti Italiani, nel 2007 aderisce al Pd ma ne esce soltanto un anno dopo e si concentra sull’Anpi. Da lì in avanti, i rapporti con i democratici si sono fatti via via più complicati: dalle politiche sull’immigrazione di Minniti a certe derive inquietanti sul 25 aprile – come la volta che alcune frange del Pd scesero in piazza a Milano in blu e inneggiando a Coco Chanel «patriota europea», senza alcun riferimento ai partigiani e al fascismo -, le occasioni di scontro sono state numerose. È così che l’Anpi si è trovata sempre più spesso d’accordo con la Cgil e in contrasto con il Pd. Alla base di queste divisioni, almeno secondo i suoi detrattori, ci sarebbe il percorso politico «estremista» di Pagliarulo. Storie di un’era geologica fa, evidentemente, ma sempre vive nella memoria di chi ancora fatica a superare la fine dei partiti d’ispirazione comunista. Problema che, a questo punto è chiaro, riguarda più le forze del centro e della destra che quelle della sinistra.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Lucio Caracciolo

La dinamica strategica di questa guerra non troppo indiretta fra Washington e Mosca spinge alla rottura fra Europa e Russia. Ne possono scaturire un’Europa più o meno americana spinta fin quasi alle porte di Mosca e una Russia nell’orbita cinese”.

Lo scrive Lucio Caracciolo sulla Stampa in un editoriale in cui cerca di spiegare come cambiano gli equilibri internazionali: “La partita ucraina è infatti doppia. Mondiale e vetero continentale. Sul piano degli equilibri planetari, per gli americani rigettare i russi in Asia significa colpire insieme il nemico principale: la Cina. Costretta a soccorrere un socio cui attribuiva speciale virtù militare e decente affidabilità. Entrambe evaporate al primo contatto con la prova della guerra.

L’intesa russo-cinese non si spezza, ma solo per provvisoria mancanza di alternative. Xi non si fida più di Putin. L’acceso dibattito pubblico che si è scatenato a Pechino sulla guerra, con esibizione di voci clamorosamente russofobe – spiega l’editorialista – testimonia del disorientamento cinese.

Allo stesso tempo, la Repubblica Popolare si qualifica riferimento inaggirabile per quella vasta parte di mondo – demograficamente maggioritaria – che non vuole schierarsi né con i russi né con gli americani. Sulla scala che più ci tocca, l’esclusione della Russia dal nostro continente conferma le divisioni profonde tra noi europei sul se e come trattare con Mosca.

In questo schema ci separiamo lungo una faglia disegnata da radicali divergenze storiche, culturali e geopolitiche, aggravate dalle sanzioni con cui Washington intende premere su Mosca (esiti non pervenuti) e che ricadono a pioggia sugli alleati europei, disposti o costretti a adottarne di proprie.

C’è chi intende seguire la corrente americana perché ambisce al rango di avanguardia atlantica e confida nell’ombrello di Washington. La fine della pace a tempo indeterminato, dovuta al coinvolgimento diretto o indiretto di tutte le potenze nella battaglia per il Donbass (!) è peggio dell’inizio di una guerra che si possa certamente circoscrivere, come tutte le altre in corso. Altrove la pace era già evaporata o mai davvero stabilita. Ma se la pace finisce in Europa – conclude Caracciolo – il mondo cambia davvero”.

L'articolo integrale dell'editoriale di Limes pubblicato anche da La Stampa

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Andrea Sceresini su il manifesto

CRISI UCRAINA. Questa linea di terra misera e pianeggiante rappresenta la principale linea di faglia nel grande conflitto tra Est e Ovest. Qui si combatterà nelle prossime settimane la battaglia decisiva. Un luogo in cui, dopo otto anni di guerra, il conflitto fa parte della vita quotidiana, come la mancanza cronica di lavoro e l’assenza di prospettive.

Gli effetti della guerra a Donetsk - Ansa

Quando i carri armati di Putin sono entrati ufficialmente nel Donbass, la sera del 21 febbraio scorso, a Donetsk si è esultato pochino. La tv locale ha mostrato qualche timido carosello di auto, mentre alcuni giovani sventolavano in piazza una mezza dozzina di bandiere della Federazione Russa.

Certo non si sono viste sfilare le grandi folle del 9 maggio – giorno della vittoria contro il nazifascismo – e l’impressione, anzi, era che il numero di giornalisti e fotografi fosse quasi superiore a quello dei manifestanti.

Otto anni di guerra e bombardamenti sono assai, ed è chiaro che la gente, nel bacino del Donec, comincia ad averne abbastanza. A Kyivs’kyi Rajon, tra le campagne di Spartak, a Petrovs’kyi e Kirovs’kyi – nelle periferie del capoluogo separatista – le famiglie vivono nei sotterranei dall’estate del 2014.

Qui il conflitto fa ormai parte della vita quotidiana, così come la mancanza cronica di lavoro, l’assenza di prospettive e l’eventualità – tutt’altro che remota – di essere centrati nottetempo da un missile o da una granata: un destino a dir poco sciagurato, di cui

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Filippo Ortona su il manifesto

ELISEO. Il candidato del partito di sinistra radicale La France Insoumise a 421.420 voti dalla candidata dell'estrema destra Le Pen

Jean-Luc Mélenchon - Ap

Domenica alle otto di sera, al quartier generale della France Insoumise (FI) a Parigi, vicino a Place de la République, nella sala dov’erano riuniti quadri, giornalisti e pubblico, un grande sospiro di disperazione ha accolto i primi exit polls. Eppure, con il 21,95% (equivalente a 7.714.949 voti, solo 421.420 in meno di Marine Le Pen) quello degli insoumis è un risultato eccezionale, mai così in alto in un’elezione presidenziale, e ormai solidamente installati come formazione egemone della sinistra francese.

Con Le Pen al secondo turno (per la seconda volta di fila), il risultato è stato subìto come una violenza, «la violenza della delusione per quello che avrebbe potuto essere realizzato, e non lo sarà», come ha detto Jean-Luc Mélenchon dal palco. Un sentimento, però, dal quale ha messo in guardia i suoi elettori: «Conosco la vostra collera, non commettete un errore irreparabile, non un voto deve andare a Marine Le Pen».

La commozione era tanto più palpabile quanto più giovani erano i quadri. David Guiraud, uno dei volti nuovi della France Insoumise, 28 anni, teneva il giubbino di cuoio sulle spalle, fissando intensamente lo schermo che sanciva la sconfitta e annunciava un secondo turno Macron-Le Pen. «È inutile mentirsi, è una grane delusione, abbiamo fatto un’ottima campagna e la nostra famiglia politica non è mai stata così in alto», ha detto, «ma è una sconfitta perché per i prossimi 5 anni a soffrire saranno le classi popolari».

Se la maggior parte di queste ultime ha scelto Marine Le Pen, soprattutto nel nord del paese e nelle zone rurali, la France Insoumise è riuscita a sedurne un’altra parte, più urbana e meticcia. È infatti nelle banlieues che ha fatto i suoi risultati migliori, a tratti con percentuali bulgare. Valga a esempio la Seine-St-Denis, la periferia nord di Parigi, una delle zone più povere e popolose del paese, dove Mélenchon ha raccolto il 49% dei suffragi (contro il 34% del 2017); lo stesso dicasi per città come Lille, Tolosa, o Marsiglia; o ancora nei territori d’oltremare come la Guadalupa, la Martinica e la Guyana, dove più della metà degli elettori ha votato France Insoumise (al netto di una forte astensione).

A ottobre, quando era dato attorno al 10%, il leader degli Insoumis aveva detto che «se le classi popolari non parteciperanno al voto, per noi è finita». Almeno in parte, la scommessa ha funzionato. Nonostante una forte astensione, Mélenchon «ha saputo parlare a queste categorie della popolazione con un programma chiaro su temi come il lavoro, l’islamofobia, le violenze della polizia», ha detto Latifa Oulkhouir, direttrice del Bondy Blog a France24.

Mélenchon è anche il candidato preferito dei giovani 18-34, per distacco, su Marine Le Pen e Emmanuel Macron, ma quello meno popolare tra i più anziani. Tra le categorie socio-professioniali, la France Insoumise è seconda dietro alla Le Pen tra gli operai e gli impiegati, confermando le tendenze del 2017.

Con un programma radicale su femminismo, razzismo, ecologia e lavoro, questi possono essere dati incoraggianti. Tuttavia, sono molti gli interrogativi che pesano sul futuro della France Insoumise. Oltre alle legislative di giugno, c’è la questione del leader: molto probabilmente, questa è stata l’ultima campagna di Mélenchon, come egli stesso ha lasciato intendere dal palco elettorale.

Aurélie Trouvé, 42 anni, ex-presidente di Attac France, è un altro dei volti nuovi della France Insoumise, ed era in piedi sul palco, alle spalle del suo candidato, quando quest’ultimo ha esortato i suoi a «continuare la lotta».

«La prossima tappa è lo sviluppo dell’Union Populaire e del suo parlamento», ha detto Trouvé in riferimento all’organo che, riunendo numerosi attori della società civile e del mondo militante, ha dato vita al programma elettorale. «Ormai è chiaro che siamo noi il polo della giustizia sociale, democratica e climatica, di fronte all’estrema destra».

La sinistra radicale è ormai la terza forza del paese. Ma davanti all’avanzata dell’estrema destra, non è bastato, neanche questa volta. «I più giovani mi diranno, ma come, ancora non ci siamo riusciti?» ha detto Mélenchon, poco dopo l’annuncio dei risultati, davanti al suo pubblico. Poi ha alzato le braccia, e ha aggiunto, a guisa di commiato: «Ci siamo andati vicino. Fate meglio!».

Commenta (0 Commenti)

- Dettagli

- Scritto da Giuliano Santoro su il manifesto

EFFETTO UCRAINA. Intervista a Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana

«Il governo non fa abbastanza per rispondere alla crisi, e quel poco che sta facendo non funziona», dice Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, ragionando sulla fase politica e sulle fratture prodotte dalla crisi Ucraina dopo due anni di pandemia.

Che giudizio date del Def?

Non va bene. Per due ragioni soprattutto. La prima è che secondo Draghi i lavoratori e le lavoratrici devono recuperare inflazione al netto dei costi energetici. Ma l’inflazione galoppa per quei costi. In molti perderanno una quota significativa del loro reddito, come segnala anche il sindacato.

E la seconda ragione?

Il Def ipotizza una riduzione molto consistente in termini assoluti della spesa sociale, che invece oggi sarebbe necessario garantire. La pandemia aveva rivelato i danni dei tagli a sanità, ricerca, istruzione, previdenza. Il governo invece annuncia un incremento significativo della spesa militare.

Il tema della guerra si intreccia con quello delle politiche economiche.

Il nodo è ‘chi paga’, anche sulle sanzioni. Ancora una volta il governo sancisce che a pagare non siano coloro che possono permetterselo. Pagano i ceti non proprietari, i precari. Quelli la cui situazione la crisi rischia di aggravare.

Significa che siete contro le sanzioni?

Sanzionare la Russia sul gas è utile. Tutti preferiscono la pace al condizionatore, per stare alla questione mal posta da Draghi. Ma dobbiamo ancora una volta chiederci chi paga la crisi e chi fa i conti con i costi delle misure. Se a pagare sono i lavoratori non funziona. Se si colpiscono gli extraprofitti delle industrie energetiche è un altro conto.

Almeno sulle armi Letta ha corretto il tiro.

Mi pare che ci sia qualche rallentamento. Sinistra italiana dal primo minuto ha detto no a invio delle armi e al raggiungimento della soglia del 2%, spacciata in nome della crisi ucraina e senza alcun rapporto con la costruzione di una difesa europea. Pensiamo che continuare ad alimentare la dinamica dell’escalation e sfoggiare il nanismo politico dell’Europa sul piano diplomatico sia sbagliato. Serve un salto di qualità, non solo sulla dialettica tra partiti ma nell’impianto politico dell’Europa.

Il clima bellico e terribile di questi giorni rischia di coinvolgere anche il 25 aprile…

Un clima indecente. Ogni mattina facciamo il conto degli editorialisti, interventisti da divano che si mettono a stilare liste di proscrizione. Se la prendono con quelli che non hanno avuto solidi rapporti di amicizia politica con Putin. Come è noto, Putin ha finanziato e sostenuto l’infrastruttura delle peggiori destre nazionaliste e regressive in giro per il mondo: da Trump a Le Pen fino a Salvini. Ma lo sport è la caccia al pacifista. Più cresce la catena degli orrori della guerra più il problema di una parte del dibattito sembra essere non la guerra e chi l’ha scatenata e alimentata. Il problema di questi signori è il pacifismo: è il segno di una sconcertante regressione del dibattito pubblico.

È come se lo schema del dibattito non prevedesse l’esistenza di un movimento per la pace.

La costruzione di un dibattito binario non prevede alcuna articolazione di ragionamento, esclude il pacifismo e lo deride. Ne costruisce la caricatura anche quando non è possibile farlo. Accusano persino la marcia Perugia-Assisi di equidistanza. Rispolverano il peggiore armamentario, la guerra di civiltà, il conflitto tra valori. Sono argomenti che inciampano al primo secondo di gioco. Ad esempio su uno come Erdogan, che difficilmente può essere collocato tra gli alfieri dei valori liberali. Questo schema è imbarazzante e pericoloso, se la dialettica non prevede la pace resta solo la guerra.

È ancora possibile costruire una coalizione con M5S e Pd?

Dobbiamo continuare a cercare di dare a questo paese un governo diverso da quello di oggi. Su questo fronte misuriamo distanza soprattutto col Pd, una distanza che è cresciuta sulla lettura della guerra. Ma continuo a pensare che nonostante questo non bisogna rassegnarsi alla stabilizzazione di questo quadro politico. Da prima che questo conflitto terremotasse il quadro sappiamo che in Italia esistono forze e interessi che vogliono cristallizzare l’asse attuale, anche al di là delle figura di Mario Draghi. Questo lavoro di alternativa va fatto a partire da una proposta politica e temi molto chiari, senza negare le differenze come stiamo facendo.

Alle presidenziali francesi la sinistra raggiunge cifre rilevanti.

Il risultato di Mélenchon è fatto di cose non sovrapponibili alle nostre. Ma dice che esiste uno spazio per una sinistra politica in grado di mettere al centro del proprio programma la lotta alla disuguaglianza, all’ingiustizia ambientale e per i diritti sociali. Non a caso conquista molti consensi tra i giovani. lI voto francese segnala l’insostenibilità della situazione attuale. Su questo terreno occorre lavorare anche con l’ambientalismo italiano, a partire da Europa Verde.

- Striscia di sangue infinita, la strage dei bambini senza volto - di Eliana Riva

- Tossine letali e lacrime di coccodrillo - di Micaela Bongi

- «Prima noi», Trump dichiara la guerra mondiale dei dazi - di Marina Catucci

- Difesa europea, Europarlamento approva Relazione: Pd dice sì, M5S attacca adn Kronos

- Il protezionismo che accelera la crisi dell’impero americano - di Emiliano Brancaccio

- 5 aprile, Avs aderisce Conte chiama Schlein «Confido che ci sia» - di Giuliano Santoro

- «Pronti a rispondere» ma l’Unione europea già si guarda in tasca - di Andrea Valdambrini STRASBURGO

- Netanyhau a Budapest, la chiamata è per l’Europa- di Luca Baccelli

- Schlein chiude a Calenda: «Noi al governo solo col voto» - di Andrea Carugati

- «ll no al riarmo oltre i confini di parte, la piazza del 5 aprile è aperta» - di Giuliano Santoro

- Orbán calpesta l’Aja: Netanyahu ospite d’onore a Budapest - di Lorenzo Berardi

- Lunedì Rosso del 31 marzo 2025

- Economia - Meloni ha un problema: si chiama von der Leyen - di Roberto Ciccarelli

- Al cuore del progetto autoritario - di Francesco Strazzari

- Landini: «Per fermare la guerra servono diritti e democrazia» - di Giuliano Santoro