- 8 - 18 . 04 - II° settimana di azione per la promozione della cultura Romanì e per il contrasto all'antiziganismo

- 25 . 04 - ore 12 - Faenza - Azione contro tutte le guerre

- 10 - 12 - 24 e 25 - 28 .04 - Le iniziative dell'Anpi per la liberazione

- Aprile - Maggio: il programma generale del Comune di Faenza per l'80^ della Liberazione

- Febbraio - Maggio - FormAzione in Circolo 2025: il nuovo calendario di appuntamenti dedicato a soci e socie Legambiente

- 7.02 / 21.03 / 11.04 / 23.05 - a Brisighella 4 serate: "Diritti umani e civili"

- Diritto di voto elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie 8 e 9 giugno 2025, Scarica la domanda editabile di ammissione al voto

- 8 - 9 . 6 - SI VOTA a 5 referendum !

- Febbraio - luglio - Programma 2025 Circolo Arci Santa Lucia

- Dettagli

- Scritto da Norma Rangeri su il manifesto

da "il Manifesto del 29 aprile 2020

Cei o ci fanno. Forse sarebbe più importante garantire oggi non tanto e non solo la ripresa delle attività lavorative a tutto campo, ma assicurare, come si sta faticosamente cercando di fare, un reddito di emergenza che aiuti ad affrontare la crisi

Il Nord immaginario in rivolta, le barricate di piazza annunciate, i vescovi all’attacco e in ritirata. E l’ospite fisso di ogni battaglia persa, Renzi che, incredibile ma vero, difende la Costituzione dal «dittatore» Conte. Leggendo i giornali a sospettare si fa peccato ma spesso ci si indovina.

Il fatto di non aver dato il permesso per celebrare messa, di non aver deciso di riaprire tutto e subito, avrebbe calpestato diritti e doveri.

In sostanza Conte avrebbe dovuto preoccuparsi meno della salute, pubblica e privata, per riaccendere i motori dell’economia, riaprire le scuole, le chiese e i negozi di parrucchiere.

A dimostrazione di questa irresponsabile e strumentale tesi vengono messi in gran risalto gli esempi di quei governi, Germania, Spagna, Francia che invece sono stati di manica larga e hanno accentuato le riaperture nei loro paesi. Salvini, Meloni, Berlusconi, Renzi (e i vescovi) si presentano come i campioni di questa linea politica «coraggiosa», così apprezzata dalla grande stampa nazionale.

Ma se dalla pessima propaganda politica passiamo alla cruda realtà dei fatti, se guardiamo la situazione sanitaria e quel che ci aspetta nei prossimi mesi, con il passaggio stretto dell’autunno, la riapertura delle scuole e del commercio, semmai la critica dovrebbe essere diversa: siamo pronti ad affrontare la situazione che si determinerebbe mandando a lavorare milioni di persone che potrebbero riaccendere i focolai del contagio?

Soprattutto per l’evidente difficoltà, nella sanità come nella scuola, nel trasporto pubblico come nella vita sociale, di poter riprendere i ritmi consueti e normali di sempre. È di ieri la stima del comitato tecnico scientifico secondo la quale con la riapertura totale delle attività ci sarebbero 151mila italiani in terapia intensiva.

È vero che la situazione economica del paese è disastrosa. Milioni di famiglie sono sulla soglia della povertà, milioni di donne e di uomini non hanno più un reddito, anche se minimo. Forse sarebbe più importante garantire oggi non tanto e non solo la ripresa delle attività lavorative a tutto campo, ma assicurare, come si sta faticosamente cercando di fare, un reddito di emergenza che aiuti ad affrontare la crisi. Senza la certezza di questo sostegno il prossimo Primo Maggio sarà davvero crudele per milioni di persone.

Appare anche paradossale che a rimettere le cose nel verso giusto sia stato papa Francesco riportando la Cei e il mondo cattolico al senso di responsabilità, sottolineando la necessità, adesso, di obbedire ed essere prudenti. Con poche parole il papa ha testimoniato un tasso di «laicità» indicativo dei tempi che attraversiamo. Lui sa che stiamo correndo dei rischi, come lo sanno il governo e Conte.

Non a caso in Germania, il paese di riferimento della leadership europea, la riapertura delle attività si è rivelata un grave errore: ieri era già risalito il numero dei contagiati, e non di poco.

Per questo stupisce la grancassa mediatica a favore delle opposizioni. Tanto più che Salvini, Meloni e Berlusconi sono stati messi nell’angolo da un virus più violento e distruttore delle loro idee. Annaspano, in difesa della protesta confindustriale e delle regioni, in particolare Lombardia e Piemonte, guidate dal centrodestra, esempi negativi, fallimentari di fronte all’emergenza pandemica.

Ma ancor più stupefacente è il comportamento di Renzi che recita due parti in commedia: di giorno sta al governo, e di notte trama per la crisi di governo.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Giorgio Stamboulis su Ravenna in Comune

Intervista a Massimo D'Angelillo a cura di Giorgio Stamboulis tratto da "Ravenna in Comune"

Massimo D’Angelillo, ravennate, economista, svolge dal 1985 attività di consulenza, di formazione ed editoriale. Ha ricoperto incarichi in varie società di servizi, nel terziario avanzato e nel sociale.

Socio fondatore (1986) e attuale presidente della società bolognese di ricerca e consulenza Genesis.

Ha scritto numerose pubblicazioni sulla creazione di nuove imprese, tra cui: “Job Creation, il sostegno alle nuove imprese in Europa” (1985), “Marketing per nuovi imprenditori” (1989), “Come creare e gestire una piccola impresa” (2011 e 2017), ecc.

Ha partecipato a vari progetti internazionali, con una particolare attenzione alla realtà tedesca, su cui ha pubblicato il volume “La Germania e la crisi europea” (2016). Ha sottoscritto, assieme ad altri 100 economisti, l’appello al Governo italiano per rigettare l’accordo dell’Eurogruppo del 9 aprile scorso.

La mattina del 25 aprile, raggiungiamo telefonicamente Massimo D’Angelillo economista e presidente della società di ricerca e consulenza Genesis e autori di diversi studi e ricerche. Massimo è anche uno degli aderenti all’appello da cui ha preso vita Ravenna in Comune. Come accade in questi casi, soprattutto in quarantena, discutiamo a lungo dell’economia locale e nazionale.

D. Buongiorno Massimo, intanto come te la passi con la quarantena?

R. Ha richiesto un periodo di adattamento, ma tutto sommato bene. Si studia e si legge, mentre il lavoro procede a distanza. Vista la situazione non posso lamentarmi.

D. Qual è la situazione del tessuto economico locale?

R. Per capire bene il contesto di Ravenna, come dell’Italia, dobbiamo valutare più da vicino l’andamento economico. La situazione presenta differenze in base ai settori: evidentemente, il commercio e il turismo sono in ginocchio e completamente bloccati e subiscono le conseguenze peggiori della quarantena; la sanità e la pubblica amministrazione in genere registrano un incremento delle risorse per ovvie ragioni e quindi non riscontrano una contrazione; Altri settori registrano perdite contenute come la chimica e la meccanica industriale che hanno rallentato ma non interrotto la produzione; L’agroalimentare e l’agricoltura non sono in crisi perché qui la domanda è forse aumentata in quanto beni essenziali e si registra o si lamenta una carenza di manodopera. Se dobbiamo fare una prima stima la produzione è calata di circa il 50% su base mensile, cioè del 4 o 5% su base annua, per questo due mesi di chiusura comportano un danno dell’8 o 10 % del PIL su base annua. Il quadro è quindi grave ma non devastante e permette di immaginare una ripartenza.

La disoccupazione farà un salto inevitabile. Purtroppo, gli studi sul monitoraggio del mercato del lavoro sono stati, negli anni scorsi, pressoché del tutto affossati, per cui oggi non abbiamo delle sentinelle per la stima del fenomeno. Possiamo però azzardare alcune stime di massima. Se il tasso di disoccupazione in un Comune come Ravenna stava viaggiando verso il 5% (con una faticosa ripresa rispetto alla crisi precedente), oggi possiamo immaginare che esso si rialzerà verso un livello del 10-15%. A ciò si aggiungerà un elevato numero di persone occupate ma poste a carico della Cassa Integrazione e del Fondo di Integrazione Salariale. Vi è poi l’ampia platea di lavoratori autonomi che non cesseranno l’attività, ma si troveranno in situazione di grave difficoltà a causa del crollo dei ricavi.

Anche dopo la fine del Lockdown i consumi privati subiranno un verosimile crollo.

D. Quali possono essere le specificità locali di ripresa, cosa e come può ripartire in maniera più efficace?

R. Il turismo rappresenta il problema più grave, ma qui la specificità di Ravenna può essere un vantaggio più che uno svantaggio. Gli spostamenti e i viaggi subiranno dei cambiamenti profondi che, forse, potranno condurre a un nuovo modello di turismo. Il primo dato saranno le forme di contingentamento, cioè la riduzione dei numeri assoluti. I centri con un modello di turismo di massa, come Venezia, Firenze e Rimini, registreranno perdite enormi perché si basano su presenze enormi. Ravenna, avendo numeri inferiori e non affidandosi ai grandi numeri, può sopportare meglio una riduzione e un contingentamento e continuare a puntare su una rete iniziative di scala medio-piccola.

Ravenna ha poi una presenza forte dell’agroalimentare, della pubblica amministrazione e dell’industria che rendono il profilo economico generale più equilibrato che altrove.

D. Da un punto di vista della disoccupazione e in genere degli effetti sociali, come sta evolvendo in questi mesi Ravenna?

R. La Caritas ha registrato un raddoppio dei poveri nella città e questo è già un dato molto indicativo. Inoltre c’è un aumento importante delle richieste di reddito di cittadinanza, Sicuramente i lavoratori stagionali del turismo e in genere i lavoratori giovani e precari sono stati duramente colpiti e non hanno prospettive di ripresa dell’attività lavorativa nell’immediato. In genere, però, credo che le ricadute saranno più miti che altrove perché la nostra comunità ha buone capacità di resilienza come dimostrato nella crisi del 2008.

D. Qual è il tuo giudizio sull’operato dell’amministrazione locale in queste condizioni?

R. L’impressione è che si sia mossa per tamponare l’emergenza e contenere i fenomeni di povertà e assistenza di tutte le categorie più fragili. Questo è avvenuto grazie ad una rete di resistenza fatta di volontariato e associazionismo abbastanza robusta e che per il momento sembra reggere allo sforzo. Nel 2008, la nostra città riusci grazie alle reti famigliari, al volontariato e all’amministrazione pubblica a contenere gli effetti della crisi e forse potrebbe succedere qualcosa di simile. Bisogna però anche riprogrammare e progettare un nuovo modello di sviluppo, non basta la gestione dell’emergenza. Quale sarà la direzione intrapresa? Questa direi che è una domanda fondamentale.

D. Mi pare che tu abbia accennato, recentemente, proprio a una forte riconversione ecologica come priorità da seguire?

R. C’è un dato che non viene discusso e forse è un po’ scomodo, ma che io ho riscontrato in maniera abbastanza evidente, cioè una concomitanza tra una forte diffusione del covid-19 e l’incidenza dei tumori ai polmoni. Le zone più colpite, come ad esempio Bergamo e Brescia, sono anche aree molto usurate da un punto di vista ambientale. La nuvola di inquinamento della pianura Padana sembra essere una zona di ampia trasmissione e letalità della malattia, come in altre zone a forte industrializzazione e inquinamento all’estero. Le forze ecologiste in genere dovrebbero rafforzarsi ed essere maggiormente ascoltate, e ovviamente la produzione e in genere l’economia vanno riorganizzate.

D. Passiamo invece al contesto nazionale e internazionale, il governo Conte come si è comportato e quali interventi economici traspaiono per il futuro? La questione riguarda solo il MES o gli eurobond, come sembra dalle cronache giornalistiche?

R. Le misure di contenimento dell’emergenza sociale e economica sono state giuste come i 600 euro e i 25 mila euro per le aziende. al netto delle critiche, il governo su questo fronte ha fatto quel che andava fatto cioè dare una risposta in una situazione eccezionale. Il problema, invece, è che manca un’idea di ripresa e sviluppo. Si sta discutendo molto di MES e eurobond, in pratica delle forme migliori di finanziamento degli interventi contro la crisi e per evitare forme di dipendenza e sfruttamento tra Stati e preferire forme di solidarietà e mutualizzazione dei rischi. Il problema è cosa si farà con queste risorse. Io credo sia essenziale il piano ecologico europeo annunciato dalla Von der Leyen, cioè un piano di sviluppo sostenibile europeo con risorse ingenti e che modifiche profondamente l’economia del nostro continente, ma che va quindi ora attuato e rafforzato. Bisogna poi mettere in campo interventi più specifici. Ad esempio dobbiamo immaginare un turismo diverso e sostenibile, diciamo più Delta del Po e meno Rimini per farci un’idea, un turismo nuovo che va quindi cambiato, finanziato e reso fruibile.

Poi pensiamo all’esplosione delle consegne, io non penso che sia un male che cresca un nuovo settore e che permetta di ottenere i beni direttamente a casa, ma questo non deve significare sfruttamento e delega alle multinazionali, credo che andrebbero promosse cooperative autentiche di consegna in stretta relazione con gli esercizi e le attività locali per soppiantare il monopolio di realtà come Amazon.

D. Ci sarà un ritorno all’intervento pubblico in economia? Molti preconizzano questa eventualità.

R. Sono caduti molti tabù, anche tra i maggiori difensori del neoliberismo e della Spending Review: oggi siamo di fronte alla fine dell’austerità fiscale, i parametri di Maastricht sono finalmente stati rottamati (come prevedevamo, io e altri autori, nel volume “Rottamare Maastricht” del 2016), tutti concordano che lo Stato debba spendere e fare sentire il proprio ruolo propulsore. Inoltre c’è una maggiore consapevolezza della necessità di presidiare i beni comuni, come la sanità. Ci vuole una forte regia e infrastruttura pubblica che presidi non solo l’eccellenza ma anche reti di base e il territorio. Il problema della Lombardia è stato l’impoverimento della rete dei medici di base e della medicina territoriale, da questo dobbiamo trarre una lezione e rifinanziare il sistema pubblico. La sanità non regge se è di mercato, ma se è un bene comune, così come la Scuola e altri settori.

D. Siamo alla fine della globalizzazione come crede qualche analista?

R. La globalizzazione subirà un rallentamento e le reti commerciali soffriranno, ma non ci sarà un inversione di tendenza. Tutti i settori ripartiranno compreso il turismo internazionale, si tratta di fenomeni ormai troppo interiorizzati a livello mondiale. Tuttavia si deve rinforzare l’autosufficienza su alcuni settori come la produzione di mascherine e la produzione sanitaria in genere dovrà essere internalizzata, cioè non potremmo dipendere dalla produzione in India, Cina o Brasile in certi ambiti. Su questo, sarebbe bene rafforzare l’Unione europea, ad esempio è curioso che non esista un’Organizzazione europea della sanità e che i singoli stati si muovano in ordine sparso.

D. Qualcuno ha proposto come possibile via d’uscita, la cosiddetta città in 15 minuti, cioè un’organizzazione sociale che permette di avere a disposizione le attività quotidiane: lavoro, acquisti, tempo libero, nel giro di quindici minuti anche nelle metropoli.

R. Si tratta di un aspetto importante perché è chiaro che sia necessario diminuire la mobilità in pianta stabile. Lo smart working sarà, a mio parere, irreversibile perché le nuove tecnologie sono utili e migliorano certi lavori, come quelli di professionisti, studenti, docenti e in genere lavori d’ufficio. Il futuro dovrebbe essere un mix tra lavoro vis-à-vis e a distanza, e compensa anche se non sostituisce la socialità.

Forse io vedo più i pericoli sullo smart working, ma magari può essere uno spunto di dibattito, più ampio.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Cinzia Maiolini e Sandro Del Fattore su Rassegna.it

L’annuncio del lancio di questa applicazione ha fatto affiorare molte domande che erano già necessarie prima della pandemia per tutti i sistemi privati di tracciamento. È giunto il momento di produrre policy chiare sulla gestione dei big data

Domande contestuali alla recente offerta di di collaborazione da parte delle Ott per il superamento della pandemia che vede Apple e Google iniziare a lavorare congiuntamente rendendo interoperabili i loro sistemi operativi per arrivare a costruire una piattaforma per il tracciamento dei contatti tramite Bluetooth. Le Ott dispongono di miliardi di dati e noi riteniamo che i dati di cui le Ott dispongono, che raccolgono e processano gusti, opinioni, espressioni facciali, ricerche, localizzazioni, quei dati appunto non possano essere considerati patrimonio di aziende private, utilizzati a fini di lucro o, come la storia recente ha dimostrato, per orientare opinioni e creare consenso a meri fini elettorali. Non avrebbero dovuto esserlo prima, non lo possono più essere ora.

Quei dati sono nostri, e se una qualche utilità possono avere allora debbono essere processati e gestiti da istituzioni pubbliche, che ci informino sul loro utilizzo e che se ne servano per rispondere ai nostri bisogni, per arginare una pandemia tanto quanto per creare e riprogettare luoghi, ripensare alla mobilità, costruire percorsi di formazione, ricostruire e gestire una rete socio sanitaria universalistica, diffondere competenza e conoscenza. Il pubblico deve avere sempre un potere regolatorio per tutto ciò che attiene le finalità di interesse pubblico ed è proprio da questa esigenza, o da questa rinnovata consapevolezza, che nasce la discussione messa in campo intorno alla applicazione di contact tracing licenziata dal governo.

La diffusione della consapevolezza del valore dei dati a fini di interesse pubblico, evidenziata dalla necessità di arginare la pandemia, palesa dunque ciò che diciamo da tempo: determinare chi gestisce i dati, nel loro intreccio con altri dati, è un tema politico di primaria rilevanza. I monopoli digitali hanno fondato il loro potere e la loro ricchezza sulla gestione dei dati a fini commerciali e anche nel nostro Paese si sono già offerti ad esempio per gestire i depositi dati della Pubblica amministrazione, una delle maggiori generatrici di dati. Ora è tempo di proporre elementi di riappropriazione di queste risorse in capo alla comunità. È il momento di produrre policy chiare sulla gestione dei big data, tema su cui le Autorità indipendenti italiane si erano già espresse, e bisogna che si consideri la tecnologia digitale come mezzo a servizio di politiche di superamento delle diseguaglianze, di diffusione di pratiche democratiche, di incremento della consapevolezza e della partecipazione dei cittadini.

I servizi pubblici vanno ripensati in questa chiave. Se non coglieremo oggi, come Paese e come Europa, l’opportunità di rinegoziare i rapporti di forza con gli Ott avremmo perso un’occasione storica per determinare il “come” si riparte. E mentre si ragiona di dati, ci accorgiamo che all’inveterata incapacità globale, o forse solo mancanza di volontà, di ridefinire i rapporti di forza con gli Ott si somma il conclamato ritardo digitale del nostro Paese che ha dispiegato una esponenziale forza frenante.

Così, mentre si parla di fase 2 e di lunga convivenza necessaria con il virus, a condizioni immutate sappiamo già che in Italia lo smart working continuerà a non essere appannaggio di tutti, esattamente come la fruizione della didattica a distanza, la possibilità di accedere a servizi socio assistenziali digitali o di interfacciarsi con la Pubblica amministrazione e tutto questo in primo luogo a causa di una connettività non uniforme nel Paese, che prevede investimenti sia lato offerta che lato domanda. Se i dati che transitano sulle reti digitali devono essere considerati alla stregua di beni comuni, il diritto alla connettività deve essere universalmente riconosciuto in capo ai singoli cittadini, pena una intollerabile esacerbazione delle diseguaglianze e le reti digitali stesse, devono essere considerate a tutti gli effetti una nuova categoria di opere pubbliche su cui investire massicciamente oggi più che mai.

Sarebbe giusto e urgente che si agisse peraltro anche sull’aspetto meno esplorato del digital divide, cioè quello della carenza di domanda e di competenze, che concorre a collocare l’Italia nella parte bassa delle classifiche europee di merito. Abbiamo necessità di un piano di diffusione di competenze ed insieme di consapevolezza digitale di cui lo Stato deve farsi carico. Auspichiamo intanto che il governo abbia provveduto in questa fase a richiedere all’Ue, come richiesto dall’Anci, una procedura di urgenza per sbloccare gli 1,3 miliardi stanziati per l’avvio immediato del piano di fornitura dei voucher previsti per il supporto della domanda di Bul dando priorità a strutture sanitarie, scuole, sedi P.a., cittadini e imprese delle aree bianche e abbia provveduto a costruire un sistema che consenta la costante rilevazione delle esigenze dei Comuni, con priorità assegnata a quelli delle aree bianche.

Dunque, e senza declinare al dettaglio i ritardi accumulati, il piano complessivo che ci aspettiamo dall'esecutivo è una programmazione d'investimento infrastrutturale nel digitale, accompagnata però dalle normazioni necessarie a rendere la fruizione delle reti, dei dispositivi e dei dati partecipata, democratica, rispondente ai bisogni delle persone. Abbiamo bisogno di un piano pubblico per riprogettare luoghi, mobilità, modelli formativi e produttivi, e dobbiamo scegliere se farlo piegando o meno la tecnologia ai principi fondanti di democrazia, uguaglianza, partecipazione e condivisione per riappropriarci del nostro futuro, analogico e... digitale.

- Dettagli

- Scritto da da Appunti dal Lavoro della Cgil di Ravenna

- Dettagli

- Scritto da Simona Ciaramitaro su Rassegna.it

Prendere o non prendere gli oltre 34 miliardi del Meccanismo europeo di stabilità è un dilemma che rimane incomprensibile agli amministratori e ai cittadini. L'economista Travaglini: "La somma è importante ma insufficiente"

L’utilizzo del Meccanismo europeo di stabilità, per affrontare la crisi pandemica spacca la maggioranza di governo, trasformandosi da reale oggetto del contendere a pretesto per giochi e contrapposizioni squisitamente politiche. Le divergenze tra Partito democratico e Movimento 5 stelle non rimangono entro i confini italiani, ma sono state portate anche a Bruxelles dove gli eurodeputati dei due partiti di governo si sono divisi nel voto alla risoluzione per la crisi da Covid. Il Mes rimane anche al centro del dibattito tra i Paesi dell’Unione e sarà nuovamente all’ordine del giorno del Consiglio europeo in programma per giovedì prossimo, 23 aprile. Sulla natura e le funzioni di questo discusso Meccanismo abbiamo chiesto di fare chiarezza a Giuseppe Travaglini, professore ordinario di Politica economica all’Università degli Studi di Urbino, il quale precisa subito che il Mes è un istituto che nasce come fondo salva Stati in ambito europeo per intervenire in casi di crisi di liquidità e che ha assunto gli attuali connotati nel 2012, vale a dire un’impresa pubblica che emette prestiti a favore dei Paesi chiedendo condizionalità relative a tempi e modalità di restituzione del denaro e le garanzie.

La Troika è l’organo che di fatto opera da esecutore e controllore del contratto tra Ue e singoli ed è composto da Commissione europea, Bce e fondo monetario internazionale. Travaglini specifica anche che “l’Eurogruppo è un organo informale dove si discutono le tematiche di politica economica in assenza però di una comune politica fiscale e non ha potere esecutivo, quindi viene qui rappresentata dai singoli ministri dell’Economia la volontà politica dei rispettivi paesi d’appartenenza”. Prendere o non prendere gli oltre 34 miliardi che il Mes mette a disposizione è un argomento politico che rimane incomprensibile a tutti gli amministratori di enti locali, agli operatori sanitari, ai cittadini e a tutti coloro che da quasi due mesi sono alle prese con gli effetti devastanti del virus.

“Il dibattito sul Mes si basa su questioni reali che sono prese però a pretesto per la partita politica - sostiene Travaglini -, in sede europea come in Italia, e attorno ad esso si addensano le tensioni. Il nostro Paese per fare fronte alla crisi ha fatto 50 miliardi di deficit e l’Europa, nel contempo, qualche passo l’ha fatto: ha sospeso il patto di stabilità (che ci ha permesso di fare il suddetto deficit), la Bce dopo primi balbettii ha deciso per 250 miliardi di obbligazioni, ci è stato consentito di entrare in possesso di 10 miliardi che erano andati persi nelle programmazioni degli anni precedenti, è stata fatta un’iniezione di liquidità alle banche di 3 mila miliardi per le attività produttive. Il dibattito quindi è molto strumentale e, come stiamo vedendo, più interno alla maggioranza, ancor più che tra questa e l’opposizione. Non dimentichiamo che le posizioni del Pd sono diventate più tiepide dopo l’intervento di Romano Prodi sull’utilizzo del Meccanismo, mentre il Movimento 5 stelle rimane fortemente oppositivo. L’opposizione fa la sua politica, quello che conta è la tenuta della maggioranza… ma non mi spellerei sul Mes”.

Nell’ultimo Consiglio europeo il Meccanismo europeo si stabilità è stato identificato come uno dei 4 paletti che costituiscono il piano per fare fronte all’emergenza Covid-19 e comporta l’entrata per l’Italia di 34/36 miliardi di euro (il 2 % del nostro Pil) finalizzati a spese sanitarie legate all’emergenza, spese che possono essere dirette e indirette, dicitura che fa aprire il dibattito su cosa fare rientrare al suo interno. Travaglini ci spiega che “la forma della non condizionalità è molto strana, perché nel dispositivo si parla dell’applicazione delle norme sino al termine dell’emergenza e non è chiaro se poi scatterà automaticamente la condizionalità” e davanti a quali dati si potrà dire che si è fuori dall’emergenza. “La somma è importante - prosegue - però non solo è insufficiente, ma non avrebbe caratteristiche diverse dal debito pubblico nazionale, nemmeno a tassi così inferiori, visto che l’attuale costo medio su base decennale è sotto l’1%. Quindi non c’è un risparmio tale da far considerare come ipotesi il rischio delle condizionalità. L’Italia fa resistenza anche per problemi politici. Lo shock da Covid è stato simmetrico per i Paesi dell’eurozona, ma l’area tedesca continua a fare un’ampia resistenza alla possibilità che una liquidità immediata potremmo ottenerla con un’emissione bancaria”.

L’economista cita anche “gli altri tre pilastri (sarebbe meglio dire due) che compongono le misure decise a Bruxelles per fare fronte alla pandemia. Sono l’intervento della Bei (la banca europea per gli investimenti), il Sure che mette a disposizione denaro per gli ammortizzatori sociali e poi il Recovery found, con la cifra di 500 miliardi di euro, tanto sventolata come grande risultato europeo, per supportare la sostenibilità, il digitale e una nuova politica industriale, una proposta che vede convergere Francia e Germania (è la prima ad avere avanzato la proposte), ma che è in divenire ed è su questo che si gioca la partita degli Eurobond. I titoli europei, che si chiamino Eurobond o Coronabond, per i quali nell’ultimo Consiglio europeo si è arrivati a un nulla di fatto e che sono oggetto di un braccio di ferro tra i Paesi di area Germanica e quelli mediterranei, prevedono tempi più lunghi rispetto alle atre soluzioni. Il Mes infatti esiste già come strumento, mentre l’emissione di titoli dovrebbe avere un soggetto giuridico che manca - ricordiamoci che l’Unione europea non è dotata di un ministro delle Finanze - e al quale potere attribuire la titolarità dell’emissione di eurobond”.

“Questa è una crisi molto particolare - conclude Giuseppe Travaglini - ci sarà senza dubbio un rimbalzo, ma è legato ai tempi della crisi stessa: più è breve e più è potente il rimbalzo. Altra anomalia consiste nel fatto che la Germania è il fulcro dell’economia europea e questo è un vulnus dell’equilibrio dell’eurozona, perché è un caso unico nella storia che in un’area di moneta unica il fulcro sia un Paese creditore anziché debitore, quindi drena liquidità anziché immetterla, esportando disoccupazione secondo un meccanismo di disequilibrio che oggi si manifesta in forma più estrema”.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da HuffPost

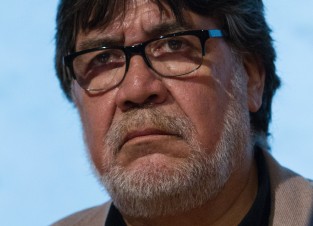

Lo scrittore aveva 70 anni. Era ricoverato da fine febbraio in ospedale a Oviedo, in Spagna

Luis Sepúlveda è morto per coronavirus. Lo scrittore era ricoverato da fine febbraio in ospedale a Oviedo dopo aver contratto l’infezione. Avrebbe compiuto 71 anni il 4 ottobre prossimo. A riferire la notizia del decesso è l’agenzia di stampa spagnola Efe, che cita fonti vicine all’autore.

Sepúlveda, che viveva da diversi anni nella città di Gijon, aveva partecipato a fine febbraio a un festival letterario in Portogallo, dove stato accompagnato dalla moglie. Dopo l’evento, entrambi avevano soggiornato a casa di alcuni amici e poi erano tornati in Spagna, iniziando ad avvertire sintomi. Anche la moglie era stata tenuta sotto controllo, mentre lo scrittore era stato posto in isolamento presso l’Ospedale universitario centrale di Oviedo.

Luis Sepúlveda era nato a Ovalle, in Cile, il 4 ottobre del 1949. Autore di oltre 20 romanzi, libri di viaggio, saggi e sceneggiature, Sepulveda vinse il Premio Tigre Juan del 1989 con il suo romanzo ‘Il vecchio che leggeva romanzi d’amore’ ed il Premio Primavera de Novela nel 2009 con ‘L’ombra di quel che eravamo’.

il ricordo di Erri De Luca: "Ha portato per il mondo le ferite della dittatura"

In ogni sua intervista o nei tanti incontri che faceva per il mondo, Luis Sepúlveda amava definirsi spesso “un cittadino prima che uno scrittore”. Quella stessa definizione ben si addice al suo collega Erri De Luca, al quale in molti e più volte lo hanno accostato per via delle battaglie intraprese e delle prese di posizione assunte in più campi. Nel giorno della sua scomparsa - avvenuta oggi a 70 anni, per via del Coronavirus - lo scrittore napoletano ha voluto ricordarlo così all’HuffPost. Poche righe mandateci via mail, ma intense, piene di verità, di dolore e di affetto.

“La dittatura cilena sparse ai quattro venti i suoi cittadini che avevano costruito il governo democratico del socialista Allende. Luis Sepúlveda e la sua compagna hanno portato nella loro vita in giro per il mondo le ferite di quel tempo di tirannia, omicidi, torture, fughe. Non diventarono cicatrici, rimasero ferite senza punti di sutura”.

“Oltre che scrittore da leggere al volo – aggiunge - Luis Sepúlveda è stato compagno di idee condivise e di fraternità. Mi sostenne durante il processo che affrontai a Torino per il sostegno dato alla lotta della Val di Susa. Ci siamo incontrati in varie occasioni letterarie, l’ultima al Salone di Torino un anno fa.

Ancora sento tra le mie braccia il suo lungo abbraccio”.

- Ultimatum americano al negoziato: «Il piano è questo, o ci sfiliamo» - di Francesco Brusa

- Gaza, l’onnipotenza «democratica» del terrore - di Matteo Niucci

- Big Tech, gas e armi: il costo salato dell’alleanza Trump-Meloni - di Roberto Ciccarelli

- Così Meloni diventa l’ufficiale di Trump nel vecchio continente - di Andrea Colombo

- Smontata la propaganda sul riarmo europeo - di Roberto Ciccarelli

- Rubio e Witkoff arrivano al tavolo di Macron - di Andrea Valdambrini

- «La controffensiva europea», così la raccontano negli Usa - di Luca Celada LOS ANGELES

- Trump-Meloni, intesa senza impegno: arrivederci a Roma - di Andrea Colombo

- Le anime inquiete attorno e dentro il Partito democratico - di Antonio Floridia

- L’asse Pd-5S e Avs (anche da solo) può fermare Meloni & soci - di Andrea Carugati

- La bandiera dell’Unione sventola a destra - di Andrea Fabozzi

- Von der Leyen paga dazio a Meloni: ok ai «paesi sicuri» - di Giansandro Merli

- "Cessate il fuoco. Liberate gli ostaggi. Istituite uno Stato palestinese. Non c’è altra via"

- Riservisti in fuga, l’esercito israeliano mai così in crisi - di Meron Rapoport

- Rai, Terzo settore e Gaza, l’opposizione si scopre più unita - di Giuliano Santoro