- 1 . 04 - stasera I referendum in TV

- 28 . 3 - 3 . 4 - Programma del Cinema europa

- 2 . 04 - ore 20,30 - Museo Malmerendi - Alberi in città , conoscerli e prendersene cura

- 3 . 04 - ore 18 - Faventia Sales - Presentazione della ricerca- progetto MEGLIO RIUSARE CHE BUTTARE

- 4 . 04 - ore 17,30 - Lectio magistralis del Prof. Giorgio Parisi: "Energie rinnovabili per l'autonomia energetica dell'Italia, Il nucleare che c'entra?

- 4 . 04 - ore 21 - Rimini - Incontro con Luisa Morgantini - Presidente AssoPalestina

- 5 . 04 - ore 17,30 Bottega Bertaccini - Ferdinando Pelliciardi presenta il libro "Pavlon matt"

- 5 . 04 - Roma - manifestazione Movimento 5 stelle: No al riarmo dell'Unione Europea

- 8 . 04 - ore 20,30 Cinema Europa proiezione di Cortometraggi "100x100 Gaza non finirò di amarti mai"

- 11 . 04 - 18,30 - 20,30 - Assemblea/aperitivo del Circolo Legambiente Lamone

- 12 . 04 - Il 12 aprile a Ravenna «per il clima, fuori dal fossile» - di Luca Martinelli

- 12 . 04 - ore 17 - Faenza Museo del Risorgimento - Corbari - Curbéra l'umo, il partigiano, il mitora

- 3 - 5 -8 - 11- 12 - 14 . 04 - Ravenna - un mese di iniziative per USCIRE DALLA CAMERA A GAS

- Febbraio - Maggio - FormAzione in Circolo 2025: il nuovo calendario di appuntamenti dedicato a soci e socie Legambiente

- 7.02 / 21.03 / 11.04 / 23.05 - a Brisighella 4 serate: "Diritti umani e civili"

- Diritto di voto elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie 8 e 9 giugno 2025, Scarica la domanda editabile di ammissione al voto

- 8 - 9 . 6 - SI VOTA a 5 referendum !

- Febbraio - luglio - Programma 2025 Circolo Arci Santa Lucia

- Dettagli

- Scritto da Alberto Negri su il manifesto

CRISI UCRAINA. La road map dello storico russo Vladislav Zubok: «Bisogna far capire a Mosca i rischi che corre continuando la guerra, dal declino economico a una sempre maggiore dipendenza dalla Cina»

Che cosa rende difficile la pace tra Kiev e Mosca? Il mito della “vittoria totale” sul nemico che aleggia sia nella propaganda dell’aggressore russo che sul fronte ucraino aggredito. Ma la guerra non si può vincere soltanto con mezzi militari, avvertiva qualche settimana fa il capo di stato maggiore americano Mark Milley suggerendo negoziati di pace. «La posizione di Milley – sottolinea lo storico russo Vladislav Zubok, che insegna alla London School of Economics (Lse) di Londra- finora ha trovato purtroppo pochi sostenitori».

Ma che cosa è una vittoria completa per gli ucraini e i loro alleati? «Se lo chiede Milley ma anche noi», dice Zubok che di recente ha espresso il suo punto di vista su Foreign Affairs. La vittoria totale può richiedere una guerra ancora più lunga e sanguinosa. «Coloro che auspicano una vittoria totale si aspettano che Putin esca di scena. E la Russia, nonostante le sconfitte, non è collassata».

LA VIA DI USCITA auspicata da Kiev è tornare ai confini del 24 febbraio 2022, alla vigilia dell’invasione. Ma anche il ritorno allo status quo ante non garantisce che la Russia non riprovi tra qualche tempo una nuova invasione. La deterrenza militare da sola potrebbe non essere sufficiente alla pace.

Manca un piano coerente che garantisca l’Ucraina anche se Putin restasse al potere. È necessario, questo è il punto di Zubok, che la Russia accetti la sconfitta e l’Ucraina l’eventualità che una vittoria totale non è possibile.

Per arrivare a un vero negoziato Mosca, secondo lo storico russo – autore di importanti volumi sull’Urss (tra cui Collapse: The fall of Soviet Union, Yale University Press, 2021) – è necessario che l’Occidente non releghi la Russia alla condizione di stato pariah considerando da una parte il suo «ritorno in Europa», dall’altra assicurando a Kiev garanzie credibili per la sua sicurezza.

Chi ritiene questo percorso impossibile confida nel crollo di Mosca. Ma la sua economia non è al collasso: c’è stato un calo ma assai inferiore al previsto (secondo l’Ocse il Pil 2022 segnerà un meno 3-4%) e nonostante Mosca sia stata tagliata fuori dall’Occidente vanta un largo surplus dei conti correnti per le vendite di idrocarburi (di cui 85 miliardi di dollari, non dimentichiamolo, in Europa).

Del resto durante la Guerra fredda le sanzioni non avevano forzato Mosca a ritirarsi dall’Europa orientale ed è improbabile che ci riescano oggi. Putin ha delegato l’economia a chi ne capisce: la banca centrale guidata da Elvira Nabiullina è piena di nerd iper-qualificati intervenuti tempestivamente per impedire un collasso economico, pur avendo il rublo perso un quarto del valore sul dollaro.

QUESTA, inoltre – annotava l’Economist Intelligence Unit – è la quinta crisi economica che il paese affronta in 25 anni e la gente ha imparato ad adattarsi piuttosto che andare nel panico o ribellarsi. Quanto a Putin, l’aggressore, è ben conscio delle conseguenze di una sconfitta ma nonostante abbia distorto le origini e la storia dell’Ucraina non è nelle condizioni dello Zar Nicola II quando abdicò nel 1917 e neppure in quelle di Gorbaciov quando nel ‘91 venne abbandonato dagli apparati di sicurezza perdendo il controllo della capitale.

Putin tiene ancora in pugno l’esercito e i servizi mentre la maggior parte dei russi sostiene il governo e non è pronta ad accettare una sconfitta totale. La Crimea per loro vale ancora una guerra e Putin rimane il garante della stabilità. La sconfitta e una sua caduta costituiscono un incubo politico sia per le élite che a livello popolare evocando l’anarchia e i disastri economici dei primi anni ’90.

Naturalmente Putin sguazza nella palude narrativa che la Russia in Ucraina stia combattendo una battaglia esistenziale contro l’Occidente. È difficile, annota Zubok, far cambiare idea ai russi anche se un numero crescente non si fida del governo e dei media ufficiali, come per altro non si fida troppo neppure dell’Occidente. Il fatto che si continui a insistere sulla punizione della Russia per i massacri in Ucraina consolida nella popolazione l’idea che si debba comunque sostenere la nazione e il nazionalismo.

Certo la situazione potrebbe cambiare se le sconfitte si moltiplicassero e la mobilitazione militare diventasse pervasiva con l’opinione pubblica che cominciasse a incolpare Putin dei suoi errori come accadde allo Zar e a Gorbaciov.

MA PRIMA di arrivare a questo punto – se ci si arriverà – l’Occidente dovrebbe prepararsi a offrire a alla Russia una “road map” per uscire dall’isolamento. «Bisogna far capire a Mosca – dice Zubok – i rischi che corre continuando la guerra, dal declino economico a una sempre maggiore dipendenza dalla Cina».

Questi argomenti potrebbero funzionare. Lo dimostra il fatto che Mosca ha accennato alla riapertura del gasdotto Yamal con l’Europa: grazie alle sanzioni le società energetiche americane (Financial Times, 5 novembre) hanno registrato tra aprile e settembre 2022 extra profitti per 200 miliardi di dollari mentre le metaniere Usa navigano davanti alle coste europee per scaricare quando i prezzi saliranno ancora.

Quali sono i punti della road map suggerita da Zubok? 1) Sottolineare i vantaggi della pace per Mosca; 2) Garantire il rispetto per la sovranità e l’integrità della Russia; 3) Un accordo con la Nato che assicuri Mosca il suo posto nell’architettura per la sicurezza in Europa; 4) Il riconoscimento della leadership russa se si impegna al rispetto della Carta dell’Onu e delle leggi internazionali; 5) Un calendario per la restituzione degli asset congelati e la rimozione delle sanzioni legato però al rispetto del ritiro dai territori occupati.

È inutile nascondersi che la Crimea resta un grave problema, uno degli ostacoli maggiori ai negoziati: forse sarebbe meglio stralciare questo capitolo e rinviarlo al futuro. Non è una soluzione, ovviamente, ma forse per trovarla ci vuole più immaginazione di quanta ne circoli oggi

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Andrea Ciarini, Valeria Pulignano su il manifesto

COMMENTI. Oltre alla bocciatura del salario minimo il Governo si appresta a reintrodurre i voucher per il lavoro accessorio, di fatto tornando alla liberalizzazione del 2012 prima della loro abolizione avvenuta nel 2017

Lavorare non è sempre sufficiente per non essere poveri, e questo non è vero solo in Italia. Nel nostro Paese, però, il fenomeno della povertà lavorativa è più marcato che negli altri Stati europei: l’indicatore prodotto da Eurostat mostra che nel 2019 l’11,8% dei lavoratori italiani era povero, contro una media europea del 9,2%. La pandemia da Covid-19 ha esacerbato il fenomeno, esponendo a più alti rischi di disoccupazione chi aveva contratti atipici e riducendo il reddito disponibile di chi ha avuto accesso agli ammortizzatori sociali e alle misure emergenziali introdotte per far fronte alle conseguenze della recessione.

Ma chi sono i working poor? Secondo l’indicatore adottato dall’Unione europea, un individuo rientra in questa categoria se dichiara di essere stato occupato per un certo numero di mesi (solitamente sette) nell’anno di riferimento e se vive in un nucleo familiare che gode di un reddito equivalente disponibile inferiore alla soglia di povertà stabilita, solitamente il 60% del reddito mediano nazionale.

A livello settoriale l’incidenza del fenomeno è particolarmente alta nella

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Salvatore Cingari su il manifesto

Gli interventi contro gli effetti della competizione individuale sono sbagliati. Il problema non è chi accumula ricchezza ma chi non partecipa alla gara del mercato "Still Being" di Antony Gormley

"Still Being" di Antony Gormley

Victor Orban l’aveva detto in uno dei suoi più celebri discorsi, al Chatham House di Londra nel 2013: non si tratta di combattere il neo-capitalismo, bensì di difendere la produzione nazionale. Il codice del lavoro deve essere più flessibile. Il sistema fiscale non deve redistribuire la ricchezza bensì avvantaggiare coloro che vogliono lavorare di più e assumere personale. Il concetto di Stato sociale – per Orban – appartiene al passato e lo stato deve essere costruito sul merito e non sui diritti.

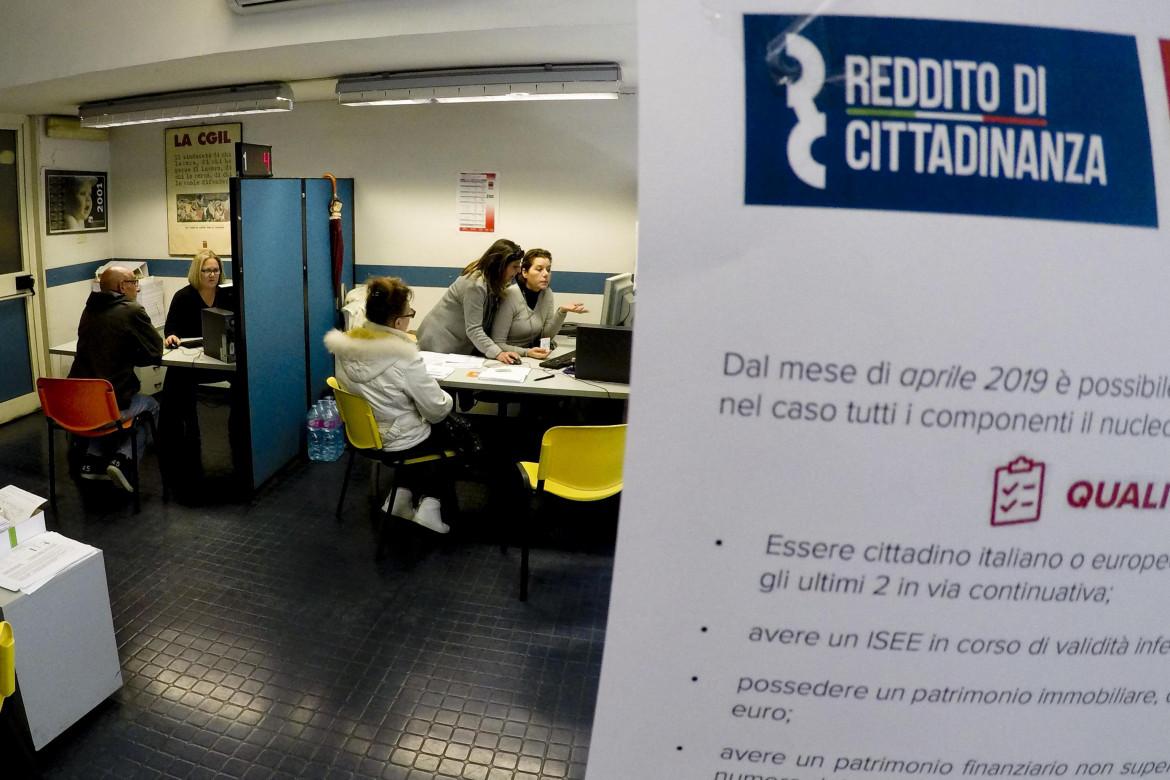

E’ facile notare l’affinità con gli orientamenti del governo Meloni: non bisogna ripristinare il diritto al reddito di tanti soggetti impossibilitati a esercitare pienamente la cittadinanza per meccanismi indipendenti dalla loro volontà, bensì chiedere in cambio qualcosa affinché se la meritino; il sistema fiscale deve procedere in senso anti-progressivo perché la redistribuzione toglie a chi ha meritato per dare a chi non merita; le pensioni minime non vanno alzate più di tanto perché l’anziano non produce e non è più meritevole.

Questi assunti si sposano all’idea che non bisogna disturbare “chi vuole fare”. Dunque qualsiasi intervento della collettività, per attenuare gli effetti della competizione individuale, è disfunzionale: anche il salario minimo. Il problema non è chi accumula ricchezza a discapito delle moltitudini, bensì chi non si getta con sufficiente energia nella gara del mercato per emulare questi campioni.

Stesso discorso per la questione ecologica. La Meloni lo ha detto chiaramente: tutela dell’ambiente sì ma finché non limita le esigenze produttive. A ben vedere la posizione vitalistica collima con quella di Fratelli d’Italia (e della Lega) nei mesi della pandemia: la collettività non deve disturbare chi vuole produrre imponendo restrizioni sia pure dettate da motivi sanitari.

Ma non vi ricordate l’irrequietezza di Renzi verso le restrizioni di Conte? Queste posizioni produttivistico-competitive, infatti, non fanno altro che radicalizzare quelle da decenni coltivate dallo stesso centrosinistra e dalla cultura mainstream. Né pentastellati, né democratici hanno sostenuto forme di patrimoniale. Lo stesso reddito di cittadinanza dei cinque stelle non è universale ma meritocraticamente subordinato allo scambio con il lavoro. Per non parlare del Pd che lo aveva recisamente avversato, con una determinazione che ritroviamo nella cultura imprenditorial-produttivistica portata avanti dall’ex renziano Bonaccini (non basta dirsi difensori della sanità e dell’istruzione pubblica per pensare di poter combattere le diseguaglianze e la precarietà del lavoro accresciuta con il job act), con la cui vittoria al congresso il cerchio politico del populismo di mercato verrebbe a chiudersi in modo pressoché ermetico.

Ma per capire cosa è successo guardiamo nello specchio della storia. C’è stato solo un punto da cui dissentivo nella bella intervista che qualche settimana fa, su queste giornale, Enzo Traverso ha rilasciato a Roberto Ciccarelli. E cioè che il culto del merito sia proprio di una cultura neoliberista e non del retaggio fascista, in quanto quest’ultimo sarebbe stato statalista e autoritario. Infatti – e questo valga anche per i critici di Stella Morgana – da un lato autoritarismo e neoliberismo sono venuti assieme alla luce della politica di governo novecentesca: con Pinochet nel ’73 per poi rideclinarsi in salsa “democratica” con Reagan e la Thatcher.

Ma andando più indietro al regno delle madri, va considerato che il fascismo nasce liberista in politica e – come variamente argomentato di recente da Alessio Gagliardi – anche nella fase in cui ha reagito alla Grande depressione con dirigismo e nazionalizzazioni, ha seguito un movimento globale interno al capitalismo, continuando peraltro a comprimere i salari e a predicare l’austerità per i ceti meno abbienti (su ciò anche gli studi di Clara Mattei).

La politica antiproletaria di Mussolini, infatti, raccoglie le istanze nazionaliste che non solo volevano scongiurare il pericolo bolscevico ma anche le politiche sociali riformiste imputate di sottrarre risorse alla competitività del capitale italiano. Se per il nazionalista “democratico” Sighele la democrazia si basa su diseguaglianze legate al merito, per il nazionalismo antidemocratico (quello di Corradini, Rocco e Coppola), invece, la democrazia affossa il merito, impedendo alle capacità e alle intelligenze di emergere. Ma sarà lo stesso Mussolini – come ha ben spiegato anni fa Angelo D’Orsi – a farsi interprete della reazione della borghesia contro l’erompere delle masse al governo delle città, rivendicando un filtraggio selezionista e meritocratico, di cui uno Stato forte si facesse garante. Per garantire, cioè, che i più forti continuassero ad avere la loro giusta ricompensa e non fossero disturbati

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Patrizio Gonnella*

CARCERE. Era il 1988 quando fu approvato il codice di procedura per minorenni, ispirato a principi di ragionevolezza, adeguatezza alla età in formazione dei ragazzi sotto processo, minimizzazione dell’impatto penale e […]

Era il 1988 quando fu approvato il codice di procedura per minorenni, ispirato a principi di ragionevolezza, adeguatezza alla età in formazione dei ragazzi sotto processo, minimizzazione dell’impatto penale e carcerario, contrasto alla stigmatizzazione del processo e della condanna. Ogni ragazzo o giovane è una vita in evoluzione che non ha ancora portato a compimento il suo percorso di maturazione e responsabilizzazione. Il carcere fa male a chi lo subisce. Fa male come esperienza in sé. Crea dolore. È una pena. E può costituire un ostacolo alle successive tappe di vita in quanto inchioda, a volta anche per sempre, una persona a un momento della vita.

Da quel 1988, fortunatamente, il sistema penitenziario minorile italiano si è contratto nei numeri. Da molti anni il numero complessivo dei ragazzi ristretti negli istituti penali per minori è intorno alle quattrocento unità, compresi coloro che hanno un’età tra i 18 e i 25 anni sempre che abbiano commesso il delitto quando erano minorenni. I fatti del Beccaria non devono essere strumentalizzati per giustificare passi indietro a una legislazione moderna, bensì per progettare ulteriori accelerazioni verso un modello sanzionatorio ancora più avanzato. Il campo della giustizia minorile è ricco di professionalità che ben possono chiarire come sono banalizzazioni argomentative quelle che spiegano i fatti di Milano come esito del sovraffollamento o dello scarso numero di poliziotti. Si tratta di interpretazioni fuorvianti.

Bisogna invece insistere su un modello pedagogico che metta al centro i bisogni educativi dei minori a costo di fare una fatica immensa. È questo il compito di una società che si pregi a definirsi adulta.

Il vero passo in avanti sarebbe quello di costruire non solo un codice di procedura ma anche un codice penale che si fondi sull’interesse superiore del minore. Oggi abbiamo un codice penale che si applica a adulti e ragazzini, permeato di un’idea di pena e di società che nulla ha a che fare con qualsivoglia riflessione pedagogica e con la centralità dell’essere bambino, adolescente, giovane adulto. Il sistema dei reati e delle pene per gli adulti presente nel codice del 1930 non soddisfa minimamente il principio, sancito nella Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia del 1989, del superiore interesse del minore. È necessaria una diversa elencazione di reati e un ben più vario pluralismo sanzionatorio. Un furto di un ragazzino in un supermercato non può essere paragonato a quello in appartamento di una persona adulta. Il primo potrebbe essere depenalizzato, trattato civilmente, o affidandosi a risposte diverse. Ben potrebbe essere trattato fuori dal diritto penale.

Che senso ha punire un minore per il delitto di oltraggio? Un minore va educato fuori dalle galere. Il rispetto degli altri non si insegna chiudendo un ragazzo dietro le sbarre. Così lo si incattivisce. Un ragazzo non va punito per oltraggio, ma educato. Educare, non punire. E laddove vi è punizione questa non può essere la stessa prevista per un adulto. Non si tratta solo, come avviene oggi, di prevedere una durata inferiore alla pena della prigionia, ma di immaginarsi una diversificazione delle pene stesse, così lasciando al carcere una sempre maggiore residualità. È una bella sfida culturale, prima ancora che giuridica.

Affidiamoci alla saggezza di chi, come don Ettore Cannavera nella Comunità la Collina a Cagliari o don Gino Rigoldi a Milano, hanno investito energie e lavoro in progetti non carcerari dove episodi come quelli del Beccaria è ben difficile che possano accadere.

*Presidente Antigone

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Antonio Floridia su il manifesto

VERSO IL CONGRESSO. Castagnetti teme che il Pd «scivoli» in una prospettiva socialista. Proprio nel giorno in cui Francesco incontra la Cgil e denuncia l’«insostenibilità di questo modello di sviluppo»

La giornata di lunedì scorso è stata significativa, per due eventi: l’udienza papale alla Cgil e un convegno sul tema «il cattolicesimo democratico nella politica di oggi», che ha avuto una notevole eco.

Per le parole dell’ex-segretario dei Popolari, Pier Luigi Castagnetti, contro lo «stravolgimento» dell’impianto originario del Partito democratico (Pd), quale rischia di emergere dai lavori del comitato che ha il compito di riscrivere la vecchia Carta dei Valori.

Questo convegno ha portato alla luce una contraddizione: da una parte, nelle parole di Castagnetti, il Pd non può che restare fermo al progetto originario, e quindi va bandito ogni scivolamento verso un’identità di tipo socialista; dall’altra, si ignora come, in quindici anni di vita, tutte le culture politiche fondatrici del Pd (e non solo quella cattolico-democratica) di fatto non abbiano giocato alcun alcun ruolo. E per un semplice motivo: la dimensione stessa della cultura politica era vanificata dall’idea originaria del Pd come partito «post-ideologico», che si reggesse solo sulle «cose da fare».

Castagnetti ha perfettamente ragione a rivendicare con orgoglio il ruolo del cattolicesimo democratico; ma sbaglia completamente bersaglio. Quanti sono preoccupati da questo vuoto di cultura politica (e non sono solo i cattolici, ma anche tanti che vengono dalla tradizione culturale della sinistra italiana, del tutto oscurata nella vita del Pd), dovrebbero volgere la loro attenzione al modello di partito cui si è ispirato il Pd.

E dovrebbero, ad esempio, chiedersi come possano mai emergere davvero aree di cultura politica (e non cordate di potere) se tutto viene affidato alle “primarie aperte” e ad un meccanismo per cui – fuori da ogni principio di democrazia rappresentativa e ben dentro una invece una logica plebiscitaria – sono i candidati-segretario a «fare eleggere» e a nominare gli organismi dirigenti, e non questi organismi ad eleggere un segretario; e come possa esserci davvero un arricchimento reciproco delle diverse tradizioni se in questo partito è mancato persino l’interesse per un vero dibattito politico e culturale.

Sommessamente, ci permettiamo dunque di consigliare all’on. Castagnetti di rivolgersi, ad esempio, ad un altro intellettuale di area cattolica, il costituzionalista Stefano Ceccanti, assurto oramai al ruolo di defensor fidei dell’ortodossia sulle primarie «aperte»: un chiarimento su questi temi sarebbe auspicabile.

Nel corso dello stesso convegno romano, una relazione del filosofo politico Michele Nicoletti ha proposto un approccio interessante il cattolicesimo democratico, ha detto, non è una «famiglia politica» in senso stretto, ma un’ispirazione, una cultura politica che, ha specificato, è «di parte», e che affonda le proprie radici storiche nell’adesione di alcuni settori della cultura cattolica ai valori delle rivoluzioni americana e francese, contro il cattolicesimo reazionario dell’era della Restaurazione.

Insomma, il cattolicesimo politico è intrinsecamente plurale, si può esprimere in esperienze anche molto diverse tra loro. Tant’è che oggi abbiamo persino di fronte, nuovamente, anche quella clerico-fascista!! E ci possono ben essere cattolici non solo e non tanto liberali, ma anche liberisti in economia; o cattolici che si pensano come «centristi», alla vecchia maniera.

Parimenti, oggi un cattolicesimo democratico può e deve dire molto, tantissimo, ad un nuovo partito della «sinistra» (non genericamente di «centrosinistra»). Ma perché questo avvenga il Pd deve diventare altro: e quindi quella vecchia Carta dei Valori (con il suo elogio, ad esempio, del principio della non-interferenza dello Stato in economia) deve essere lasciata oramai al giudizio degli storici (e basta rileggere quanto poi scrisse Alfredo Reichlin, sul rilievo effettivo che essa ebbe come «atto fondativo» e sulle circostanze con cui nacque).

E soprattutto il Pd deve cambiare radicalmente il suo modello di partito, il suo stesso modo di discutere e decidere. Che ci riesca è tutto da vedere, ma un qualche soprassalto potrebbe forse ancora esserci.

La sinistra oggi ha bisogno di un partito in cui abbia piena cittadinanza e visibilità la cultura, non dei «cattolici» in quanto tali, ma dei cattolici (e ce ne sono tanti) che si pensano e si autodefiniscono «di sinistra», sulla base di alcuni basilari principi: un’analisi critica spietata del capitalismo contemporaneo, una radicale lotta alle disuguaglianze (con l’abbandono di un ormai improponibile approccio interclassista, peraltro ben leggibile tra le righe della vecchia Carta, come notò criticamente Emanuele Macaluso).

E proprio quando la Cgil viene ricevuta in un’udienza solenne in Vaticano, non possono non venire in mente le parole di Francesco sulla «insostenibilità sociale, ambientale e spirituale» di questo modello di sviluppo. Ecco: un ottimo spunto per il Nuovo Manifesto del Partito democrativo (e non solo, ovviamente).

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Aldo Tortorella e Vincenzo Vita

L’ASSOCIAZIONE PER IL RINNOVAMENTO DELLA SINISTRA. Parlamentare, direttore del settimanale Rinascita, si contrappose alla svolta del partito nel 1989 e partecipò da protagonista alla riflessione che si aprì in quella stagione.

- Striscia di sangue infinita, la strage dei bambini senza volto - di Eliana Riva

- Tossine letali e lacrime di coccodrillo - di Micaela Bongi

- «Prima noi», Trump dichiara la guerra mondiale dei dazi - di Marina Catucci

- Difesa europea, Europarlamento approva Relazione: Pd dice sì, M5S attacca adn Kronos

- Il protezionismo che accelera la crisi dell’impero americano - di Emiliano Brancaccio

- 5 aprile, Avs aderisce Conte chiama Schlein «Confido che ci sia» - di Giuliano Santoro

- «Pronti a rispondere» ma l’Unione europea già si guarda in tasca - di Andrea Valdambrini STRASBURGO

- Netanyhau a Budapest, la chiamata è per l’Europa- di Luca Baccelli

- Schlein chiude a Calenda: «Noi al governo solo col voto» - di Andrea Carugati

- «ll no al riarmo oltre i confini di parte, la piazza del 5 aprile è aperta» - di Giuliano Santoro

- Orbán calpesta l’Aja: Netanyahu ospite d’onore a Budapest - di Lorenzo Berardi

- Lunedì Rosso del 31 marzo 2025

- Economia - Meloni ha un problema: si chiama von der Leyen - di Roberto Ciccarelli

- Al cuore del progetto autoritario - di Francesco Strazzari

- Landini: «Per fermare la guerra servono diritti e democrazia» - di Giuliano Santoro