Il 21 novembre 1806 Napoleone firmò, nella Berlino appena conquistata, il decreto che proibiva alle autorità portuali europee di far attraccare qualsiasi nave britannica. Con questa inedita misura sanzionatoria, nota come Blocco Continentale, Napoleone contava di affamare la Gran Bretagna, non riuscendo a batterla con le armi. Vi aderirono anche lo zar Alessandro e Francesco I° d’Austria, per non irritare colui che nelle corti europee veniva simpaticamente chiamato l’Orco. Presto, però, Napoleone constatò che il Blocco faceva acqua da tutte le parti e lo rafforzò con un ulteriore decreto, emanato a Milano nel 1807. Fatica inutile.

Tra i primi a violare l’embargo si distinsero gli olandesi, complice il loro re: che era Luigi Bonaparte, fratello dell’imperatore! Per gli olandesi – come per i portoghesi e per tanti altri – la libertà dei traffici con l’Inghilterra era una questione vitale. Dunque i commerci marittimi continuarono, ovviamente a costi rovinosi, fino a provocare la rovina economica della stessa Francia; si salvò invece la Gran Bretagna, ossia la nazione sanzionata.

Funzionano meglio le sanzioni moderne? Dipende. Quelle economiche contro l’Italia votate nel 1935 dalla Società delle Nazioni per l’aggressione all’Etiopia non la danneggiarono più di tanto. Diverso il caso di Cuba nel dopoguerra: l’economia cubana, dipendente in toto dal Nordamerica, collassò sotto il peso dell’embargo. Quando nel 1977 fui inviato come diplomatico all’Avana, mancavano perfino i bottoni. Ma il consenso popolare era ormai fortissimo pur senza bottoni, perché l’embargo aveva forgiato un esaltante sentimento di unità nazionale al grido di «Patria o muerte, venceremos».

Le sanzioni internazionali avrebbero lo scopo di punire uno Stato senza ricorrere alle armi. Chi le applica, infatti, confida che l’arma economica raggiunga lo scopo evitando spargimenti di sangue. Ma non andò così in Iraq. Le molteplici sanzioni adottate contro Saddam Hussein danneggiarono ben poco il regime e i suoi accoliti, mentre ridussero alla fame e alla morte masse di iracheni indigenti.

Quanto all’Iran, gli Usa iniziarono a sanzionare il governo teocratico fin dalla “crisi degli ostaggi”, quando 52 funzionari americani rimasero bloccati in ambasciata oltre un anno fra il 1979 e il 1981. Solo nel 2015 il lento riavvicinamento dell’Occidente all’Iran sfociò in un accordo, davvero storico, che sospendeva per dieci anni lo sviluppo dell’arma nucleare iraniana: merito della fatica diplomatica di Obama, di John Kerry e dell’Ue. Solo l’insipienza di Trump, teleguidato da Israele, lo spinse a stracciare quell’accordo e a rafforzare l’embargo contro Teheran.

Chi ci ha perso? Direi l’Occidente, che ora deve vedersela con un regime indurito dalla violazione americana del principio pacta servanda. Chi ci ha guadagnato? Certamente Dubai, dove si è trasferita ed è fiorente l’attività finanziaria dell’Iran, in barba all’isolamento bancario imposto a Teheran.

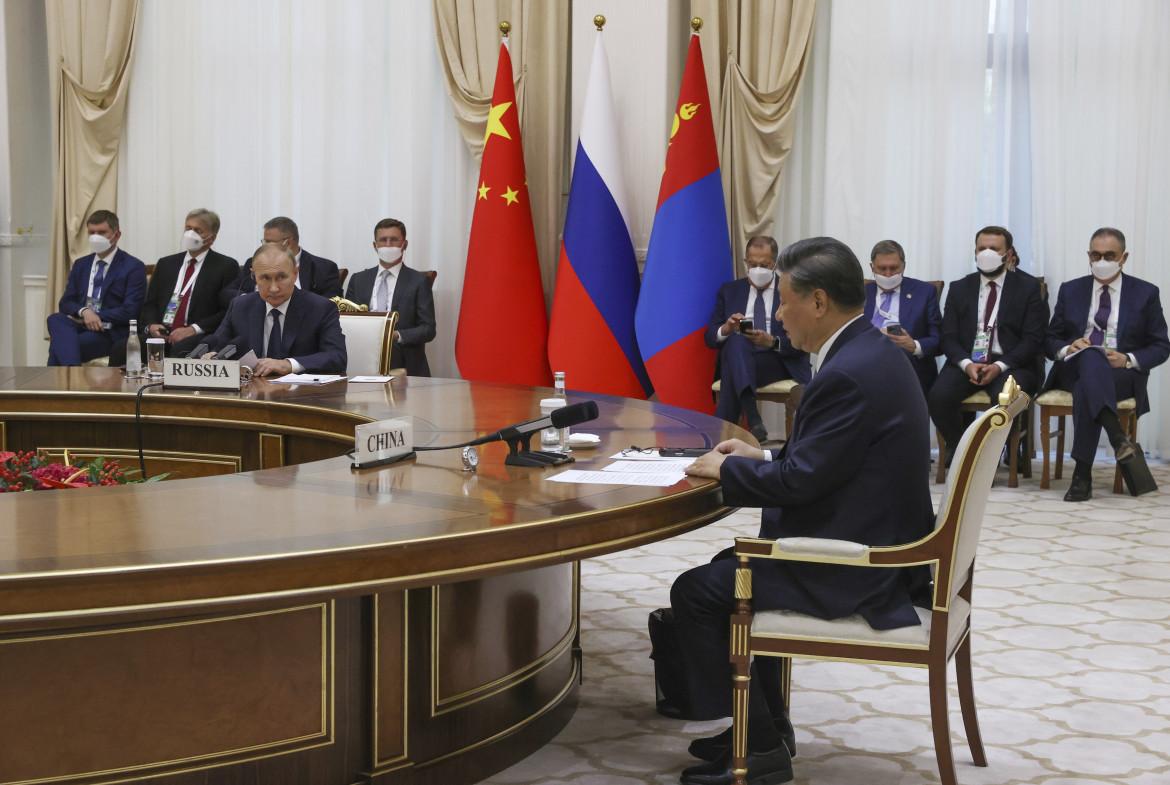

Dall’Afghanistan allo Zimbabwe sono una trentina i Paesi colpiti nel dopoguerra dalle sanzioni degli Stati Uniti, una “punizione” tanto cara agli americani imbevuti del biblico spirito di retribution. Washington – come un Minosse dantesco che «giudica e manda secondo chi avvinghia» – separa gli Stati reietti da quelli virtuosi a seconda delle convenienze (Iran reietto, Arabia Saudita no; Venezuela di Maduro reietta, Brasile di Bolsonaro no). L’attuale «febbre sanzionatoria» – definizione di Putin – indebolirà l’Europa più dell’America, ma indebolirà la Russia più dell’Europa.

Gli unici ad arricchirsi sono i soliti: intermediari, speculatori, contrabbandieri. Mentre gli unici a perdere tutto, la salute e la vita, saranno i soldati ucraini e russi, intenti a scavare trincee nel fango per avanzare di qualche metro, come un secolo fa sulla Marna.

In questa drôle de guerre che non osa dire il suo nome e che le diplomazie russa e americana non intendono fermare, quanti morti occorreranno ancora per guadagnare qualche inutile metro di terra in più? Resteranno sepolti lì sotto la neve all’arrivo dell’inverno?

* Ex ambasciatore d’Italia